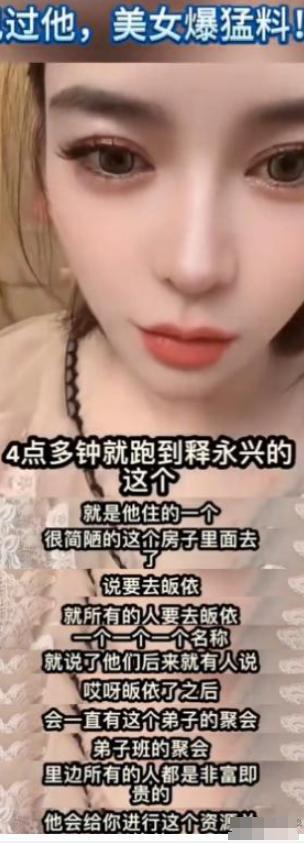

凌晨四点,一堆美女争相冲进少林寺方丈释永信的房间,就像要争取一个"皈依"的资格,据说这能够让人财运爆棚。

究竟是什么资格,需要凌晨去争取,还必须要去到方丈的房间呢?

想发财先去方丈的房间排个队

在释永信的事情曝光之后,一位女网红也站出来爆料,她绘声绘色地描述,去年自己和一群姐妹组团去了趟少林寺,名头很响亮:"祈福求财之旅"。

三天两夜,每人一万多的"香火钱"是基本门槛,这趟旅程的重头戏,不在白天的烧香拜佛,而在伸手不见五指的凌晨四点。

一群光鲜亮丽的女人,睡眼惺忪地冲向方丈释永信的房间,争抢一个名为"皈依"的名额,当然,此"皈依"非彼皈依。

她们不用剃度,不念经文,更像是一场心照不宣的面试,释永信会亲自"把关",看谁"靠谱",然后将选中的人拉进一个私密微信群,而具体是用什么代价换来的机会,这个目前还不知道。

而她们挤破头加入的这个群,才是那张一万多块门票的真正价值所在,群里卧虎藏龙,非富即贵,是普通人挤破头也够不着顶级资源圈。

大家在里面谈生意、换资源、组饭局,仿佛一个披着佛衣的顶级商会,爆料的网红说,她那些成功"皈依"的姐妹,回来后个个财运爆棚,生意顺风顺水。

而她一位朋友,因为睡过头错过了那场凌晨狂奔,只能眼睁睁看着姐妹们"渡劫"成功,自己连船票都没摸着,羡慕得直跺脚。

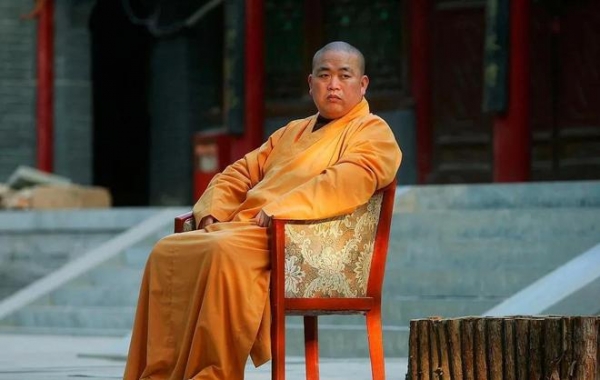

曾经穷得要饭的和尚,后来成了CEO

要看懂这场凌晨四点的狂奔,得先看看它的"总导演"释永信,他俗名刘应成,1981年到少林寺时,这里与其说是古刹,不如说是一片废墟。

破败,凋敝,香火比僧人的呼吸还微弱,十几位老僧守着几座破殿,靠种地、化缘,甚至给附近的工厂打零工才能勉强糊口。

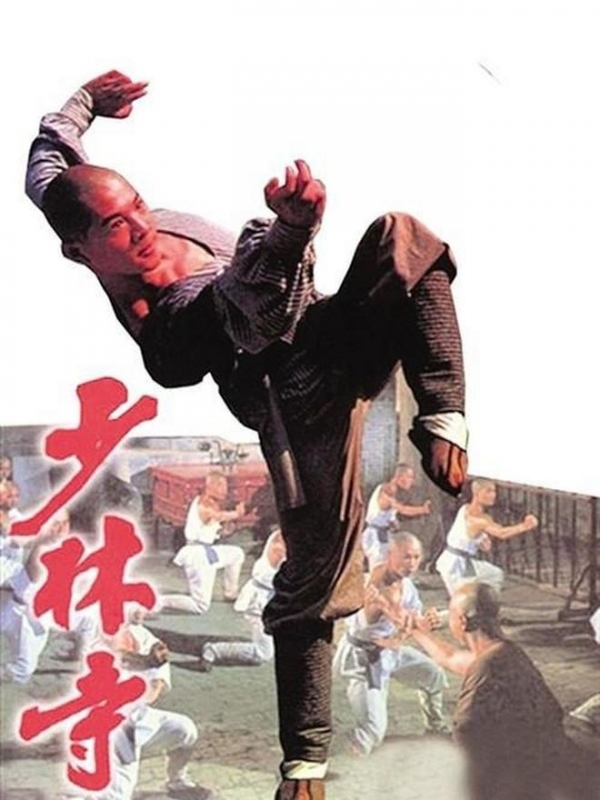

转机来得猝不及防。1982年,一部李连杰的《少林寺》火遍中国,也像一道惊雷,劈醒了这座沉睡的古刹,更劈中了当时还是小沙弥的刘应成的商业嗅觉。

他看准了这股潮流,1987年,年仅22岁的释永信正式执掌少林寺,他做的第一件大事,就是把"少林"这两个字注册成了商标。

这个举动在当时看来惊世骇俗,如今却被证明是其商业帝国的第一块基石,他不像个方丈,更像个产品经理,而"少林"就是他手里最值钱的IP。

"少林"这两个字,究竟能卖多少钱?

释永信把这两个字,变成了一个无所不包的超级品牌,他成立少林武僧团,在全球巡回演出,门票收入不菲。

他授权拍摄电影、电视剧,用现代光影重塑古老传说,他开办武术学校,将"少林功夫"的品牌价值发挥到极致。

互联网时代来了,他比谁都快,少林寺在电商平台开起网店,卖开过光的佛珠、加持过的摆件,甚至还有联名款奶茶,他授权开发网络游戏,让玩家在虚拟世界里体验"禅武合一"。

他的商业版图,甚至悄悄伸向了房地产,凡是能跟"少林"沾上边的,似乎都能变成白花花的银子,在释永信的操盘下,少林寺从一个穷得叮当响的破庙,一跃成为年收入数以亿计的商业巨擘。

对于他的所作所为,外界评价极其两极,有人说他让少林寺活了过来,是当之无愧的功臣,也有人骂他浑身铜臭,是玷污佛门的罪人。

知情人都选择了闭嘴

而网红的爆料,像是往滚油里泼了一瓢水,舆论瞬间炸开了锅,官方的通报措辞严厉,"十分严重"、"十分恶劣",证实了这场风暴并非空穴来风。

然而,奇怪的事情发生了,当所有人都等着更多知情人站出来"补刀"时,等来的却是一片死寂,那几位据说"财运亨通"的姐妹,集体失声,当初爆料的女网红,也变得言辞闪烁。

这盆冷水,恰恰来自那些曾经的"受益者",公众的疑虑随之而来,这到底是一场精心策划的"蹭热度"炒作,还是因为当事人感受到了某种压力而被迫噤声?

真相,就这么悬在了半空,你说它假,可那些姐妹们的"财运亨通"听起来有板有眼,你说它真,可除了最初的惊天一雷,再也找不到第二声回响。

这种集体沉默,反而让事件本身显得更加扑朔迷离,也让人们对水面下的冰山,有了更多忌惮和猜测。

结语

如今,嵩山脚下,少林寺的大门照常敞开,钟声依然,香烟袅袅,游客和香客们,依旧在巨大的香炉前虔诚地跪拜。

只是这烟火气里,似乎多了一丝钱的味道,官方的调查还在进行,法律的尺子最终会如何衡量这一切,无人知晓,但笼罩在少林寺上空的疑云,恐怕短时间内难以散去

当年那些挤破头也要在凌晨四点冲进方丈房间的人,如今大概只想把那段记忆从脑子里彻底抹去,她们求来的究竟是"财运",还是"麻烦",或许连自己都说不清了,佛还是那个佛,庙还是那座庙,变的,究竟是什么?