"李阿姨,您最近怎么没来健身房锻炼啦?""哎,上回去完回来就开始咳嗽,一查原来是细菌感染。医生还说,是健身房器械上'带回来'的!"

听到这样的聊天,前台小王嘴角一抽,心想:健身房能有多"脏"?真的会让人"生病"吗?

你是否也和李阿姨一样,觉得健身房是"健康场所",只和阳光汗水有关?其实,不少隐形健康风险,正悄悄藏在每根杠铃、每块瑜伽垫、每次推门把手背后。

是否还记得,最近家中孩子流感、身边朋友肠胃炎,有没有和你"健身时接触过同一个器械"?

今天,我们就来彻底揭秘健身房里的卫生真相,你看不到的"隐秘角落",或许正影响着你的健康状态。健身房真的安全吗?不做消毒处理的人,结局又是怎样?

健身房卫生到底安全吗?专家解读"健康误区"

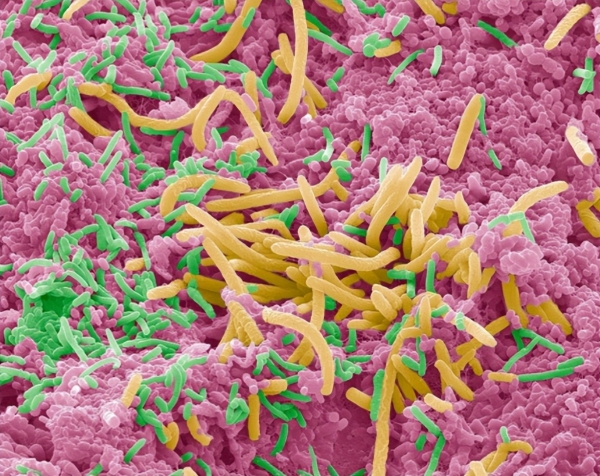

"健身房是健康场所,怎么可能脏?"这是许多人的固有认知。然而,研究表明,健身房高频使用的运动器械、地面和更衣间,是多种致病微生物的聚集地。哈佛大学公共卫生学院曾对美国多家大型连锁健身房进行微生物采样,发现器械表面平均每平方厘米细菌菌落数高达1.3万,是普通家庭卫生间的8倍。

北京协和医院感染科主任医师李政曾指出:"高温、潮湿和汗液残留,为细菌、真菌和病毒提供了理想的滋生环境,特别是在人群密集、通风不畅的时段。"

此外,多项国内流行病学调查显示,约有17.8%的健身房使用者出现过皮肤疾病或呼吸道症状,这远高于未使用健身场所人群的比例。

为什么健身房成为"交叉感染温床"?

一方面,锻炼时人体免疫力短暂下降,汗液中的蛋白和机体代谢废物易成为细菌理想养分;另一方面,健身房通风条件有限、器械消毒频率不足,导致微生物难以彻底清除。

而不仅仅是细菌问题,"诺如病毒""甲型流感"等多种病毒也可在健身房高频传播。

所以,"凭肉眼干净"的健身房,未必真如你想象的那样安全!

坚持健身房锻炼,健康会发生哪些变化?你不得不注意的三大风险

皮肤问题显著增加

据《中国皮肤病流行病学杂志》,每周去健身房3次、每次时长超过1小时的人,出现"汗斑、真菌性手足癣"发病率升高约18.3%。真菌、葡萄球菌等常驻于跑步机、哑铃、瑜伽垫表面,微小伤口接触后易快速感染,皮肤敏感或免疫力低者尤为明显。

呼吸道感染风险提升

国家呼吸疾病中心联合研究发现,健身房通风较差的日平均PM2.5及细菌悬浮粒子远高于室外公共区域。超过12.6%的健身会员1个月内出现过流感、病毒性咽炎等症状,部分个案溯源到同一台器械或地垫。

肠胃道疾病与交叉感染

共用更衣柜、饮用水设施,是幽门螺杆菌、诺如病毒传播高发区。一项2021年的流行病调查显示,健身人群出现腹泻、呕吐的人数比普通人高出6.2%,主要原因是接触污染源后手卫生不到位。

同样,不规范的毛巾和水杯共享行为,也潜藏长期健康隐患。"手部接触-口腔入口"的无意识动作,让肠道致病菌轻松入侵。

健康锻炼,安全第一!怎样做好风险管理?

养成关键卫生习惯,是避开健身房卫生风险的关键一步。

每次使用器械前后,务必用专用消毒湿巾擦拭把手与接触面。不少健身房都为会员免费提供消毒纸巾,别怕"麻烦",用上绝对值!

尽量自带瑜伽垫、毛巾和水杯,避免与他人共用公共用品。公共更衣柜"无菌假象"很常见,自带便携垫布,回家立刻清洗晾晒同样必要。

运动过程中,发现皮肤有破损、瘙痒或红肿,停止锻炼并及时处理伤口。避免在皮肤损伤未愈合时频繁去健身房。

锻炼结束后,及时洗手、淋浴,不直接用手触碰口鼻和眼睛。研究表明,全面清洁可让健身相关疾病感染率降至5%以下。

更重要的是,合理选择锻炼时段,错峰去人少、通风好的时段,有效降低微生物聚集。对于有基础疾病或免疫力较低的人群,更应提高自我防护意识。

如果身体出现持续不适,如咳嗽、腹泻、皮肤溃疡等症状,应及时就医,不要自行"忍耐"。多数病原体可通过早期筛查和干预避免传播。