在东京初春的寒夜里,一位女性生命的消逝撕开了东亚社会隐秘的伤疤。大S的猝然离世不仅是个体悲剧,更折射出千万中国女性在传统与现代夹缝中的生存困境。当我们拨开舆论迷雾,看到的是一曲关于原生家庭、性别宿命与代际传承的悲歌。

被撕裂的生命叙事

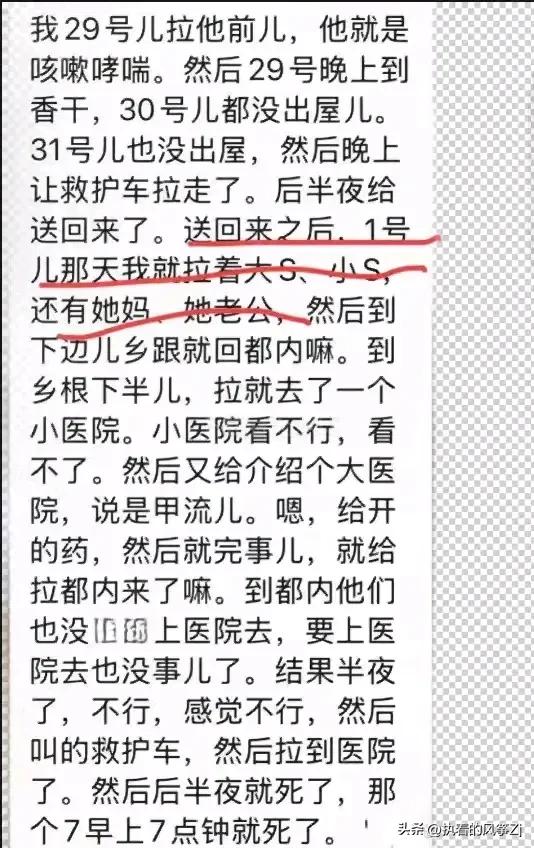

在日本箱根氤氲的温泉雾气中,大S的病情恶化轨迹令人心惊。导游披露的细节显示,在持续高烧的情况下,这位昔日的"美容大王"仍强撑病体配合家人行程。直到生命最后时刻,医疗救治机会在家庭行程安排面前被再三推延,这荒诞的现实场景恰似其人生的隐喻--在"完美女儿"的人设牢笼里,个体健康永远要让位于家庭整体性。

这种角色撕裂贯穿了徐熙媛44年的人生轨迹。综艺镜头里连虾壳都要丈夫代劳的"娇妻",现实中却是家族危机时筹措800万赎金的决策者;镜头前为妹妹丑闻善后的"女强人",深夜却在社交媒体展露脆弱。这种人格分裂并非偶然,而是东亚长女群体的集体写照:她们既是父权体系的维护者,又是其受害者。

代际传递的隐性枷锁

追溯徐家三代女性的命运,可见悲剧的基因早已深种。祖母连生七女方得男丁的执念,母亲黄春梅连诞三女遭家暴驱逐的经历,铸就了这个家族畸形的生存法则。心理学研究表明,长期扮演"代理母亲"角色的长女,其前额叶皮层会出现异常活跃,这种早熟代价是终生的情感功能障碍。

社会学家Arlie Hochschild提出的"情感劳动"理论在此显现得淋漓尽致。大S在真人秀中精心设计的柔弱人设,与其说是性格使然,不如说是对传统性别规训的变相臣服。她既要满足观众对"完美妻子"的想象,又要维系"家族守护者"的刚强面具,这种双重表演最终耗尽了生命能量。

破局之路在何方

当95后女性开始大规模拒绝"扶弟魔"角色,改变正在悄然发生。心理学研究显示,长期背负过度家庭责任会使皮质醇水平升高37%,直接导致早衰风险。这警示我们:健康的爱需要明晰的边界,正如日本作家岸见一郎在《被讨厌的勇气》中强调的--真正的成熟在于"课题分离"。

徐熙媛三姐妹

在东京那个寒冷的凌晨,大S最终没能等来救赎。但千万觉醒中的"长姐"们正在重构命运剧本。当女性开始坦然接纳"不完美女儿"的身份,当社会不再将牺牲视为美德,我们或许就能挣脱那具温柔的精神枷锁。毕竟,生而为女,本就该活得理直气壮。