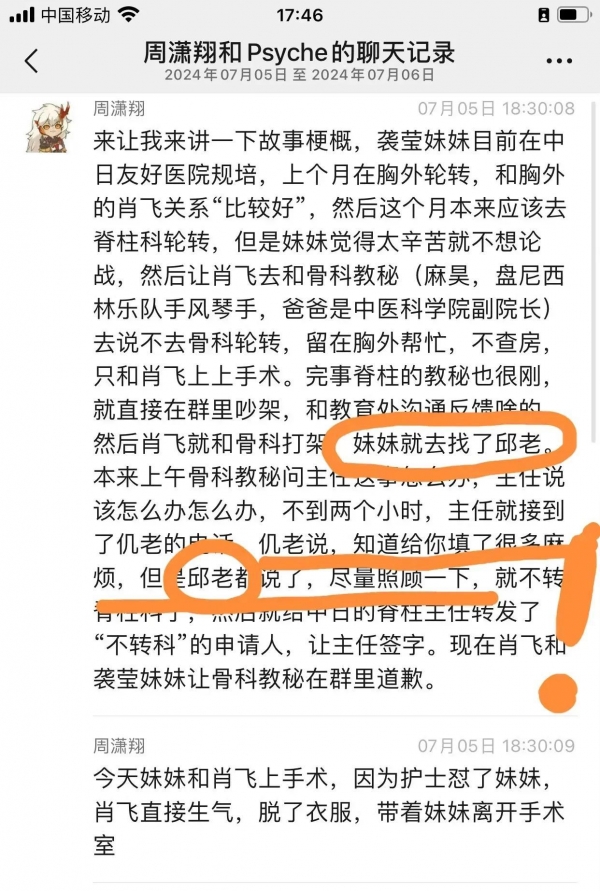

在中国医学教育体系中,培养一名合格的外科医生是一项极为严苛的任务。几乎所有的规培医学生都要经历漫长而艰苦的"打磨",不仅是学术能力的挑战,更是对其职业操守的巨大考验。然而,近日爆出的肖飞与董袭莹的丑闻却让人对整个体系的信任产生了深深的怀疑。肖飞因婚外情被妻子举报,而董袭莹则被指借助不正当关系,不仅获得了所谓的"超快速"学术升迁,还通过职权违规留在胸外科规培,进一步扭曲了医学人才培养的公平性。

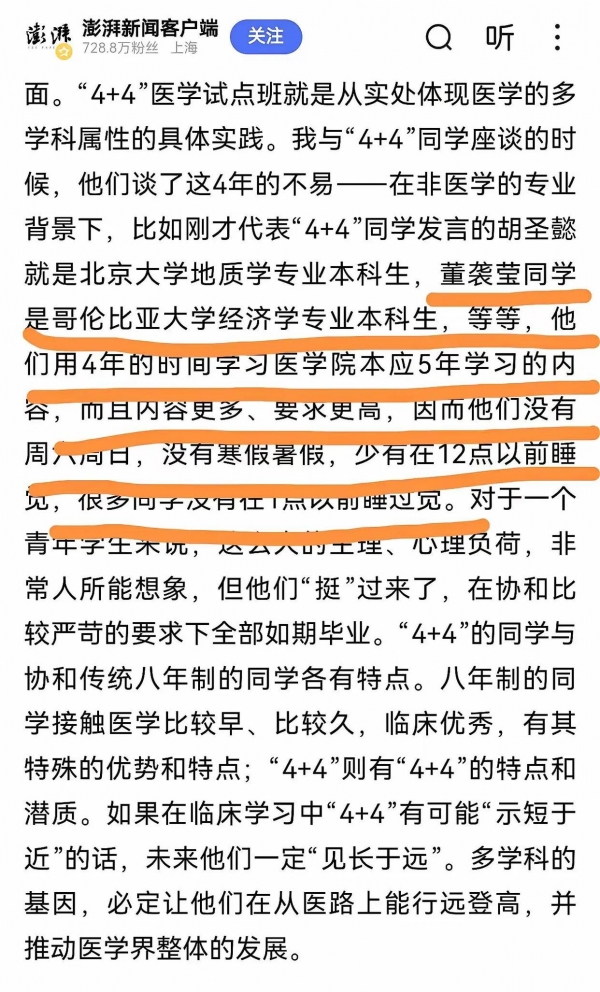

首先,所谓的"4+4临床医学试点班",本应是一条为无医学本科背景的学生提供医学教育的特殊通道。然而,这一制度本身是否存在严重的漏洞,值得深思。董袭莹作为一名本科在巴纳德学院经济学专业毕业的学生,通过这一计划进入了医学领域,显然并没有经历传统医学本科生的基本训练。虽然"4+4"计划让她在较短的时间内获得了医学博士学位,但这是否意味着她的学术背景和科研能力足以支持她成为一名顶尖的外科医生?公众的疑问在于:她真的是天才,还是仅仅是依靠背景和资源的"加持",在规培和学术评价中一路"绿灯通行"?

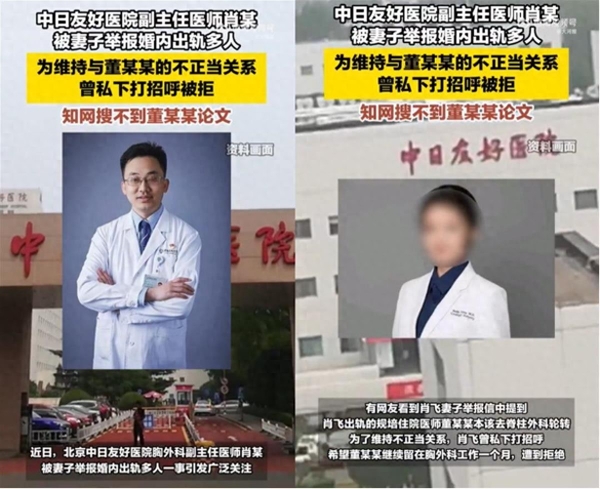

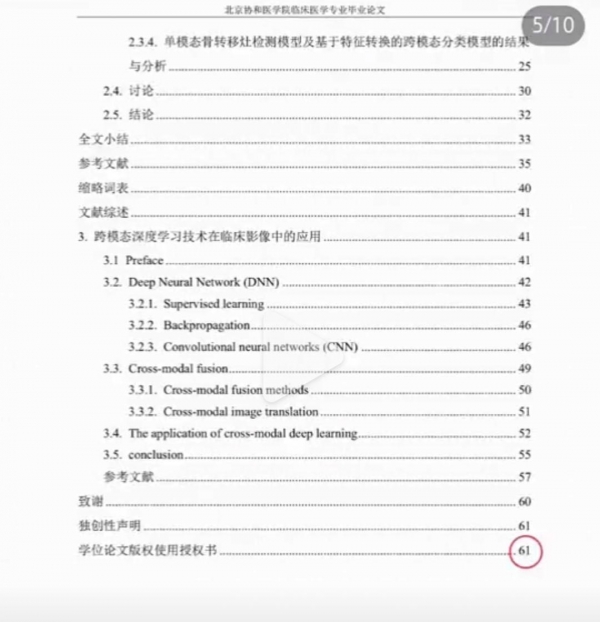

更令人震惊的是,董袭莹的学术成就似乎过于辉煌,尽管她的临床经历并不深厚,甚至在规培期间存在医疗事故的指控。她的论文遍布多个医学领域,甚至与一些医学界的"大佬"有着深厚的学术联系。这些成果到底是她实至名归的才华,还是某些人事关系的产物?知网突然无法找到她的论文,是否意味着她的学术成就存在"水分"?这一切的疑问,仿佛一场深藏的黑幕,等待着真相的揭开。

这起丑闻不仅仅是个别医生的道德败坏,更是整个医学体系、学术评价机制乃至医院管理的全面暴露。肖飞滥用职权,董袭莹则借助不正当手段获得了不应有的机会。患者在这一过程中所遭受的隐形伤害,可能是最大的牺牲。

医院的声明虽然表明了对肖飞的处分,但对于董袭莹的行为,却没有任何实质性调查。难道这种公器私用、性别关系被带入医学培训的行为就能轻易掩盖?如果医疗行业的腐化程度达到了如此地步,那么接下来,我们的医疗体系还能保证病人的安全和公正吗?

面对公众愤怒和疑问,相关部门必须深刻反思,医疗行业是否真的为人才培养提供了公平的机会,是否有人在利用不正当的权力游戏,将本应公正的教育体系弄成了"特权游戏场"?对于每一个从事医学的年轻人,是否可以安心相信他们所追求的未来是建立在真实的能力与道德基础上的?