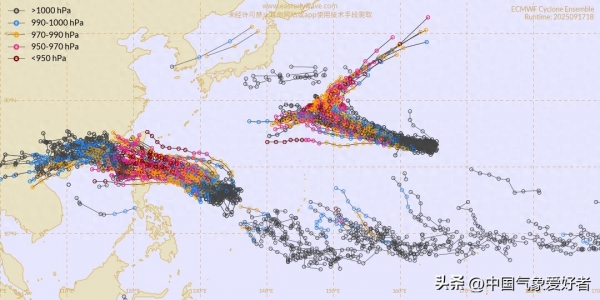

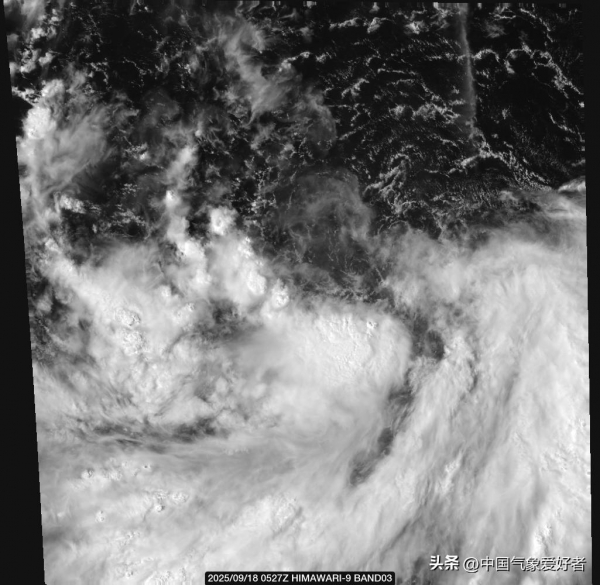

9月18日,西北太平洋和南海的台风舞台再次热闹非凡。目前已有三个台风胚胎同步发展,正在逐步增强,它们即将获得编号,按照顺序将会是第17号台风米娜、第18号台风桦加沙以及第19号台风浣熊。由于这三股热带扰动发展速度几乎齐头并进,短时间内还难以准确判断到底哪一个是米娜、哪一个是桦加沙、哪一个又会成为浣熊。

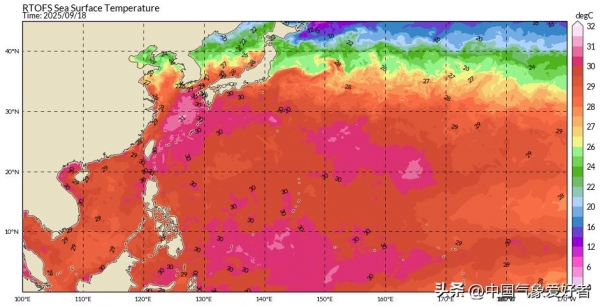

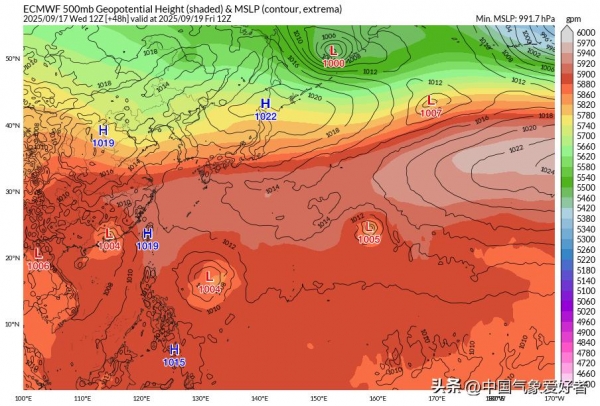

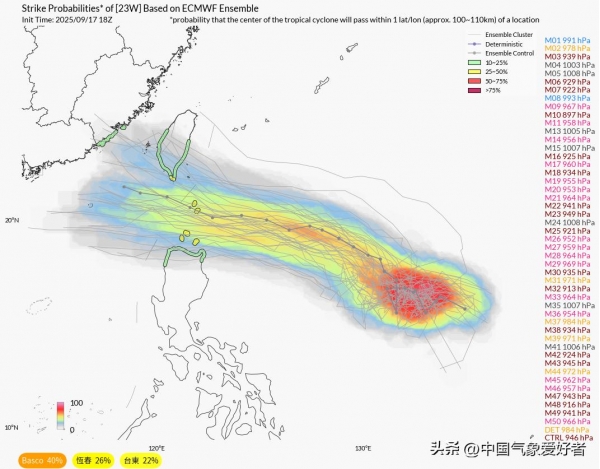

其中最引人注目的,是位于中间海域的90W热带扰动。这一系统的体型相当庞大,外层云系覆盖范围极广,加之其位置正好位于菲律宾以东高海温区,能量供应相当充足,再叠加季风气流的不断补充,气象学家普遍认为它最有可能发展为一个超强台风。如果条件进一步配合,不排除出现今年以来西太平洋最强台风的可能性。

值得注意的是,这三个台风胚胎并不是孤立存在的,它们之间彼此可能存在相互作用。例如距离较近的系统会产生"藤原效应",彼此绕转甚至影响路径。这也让后续的台风走向充满变数,更加牵动我国东南沿海的心。

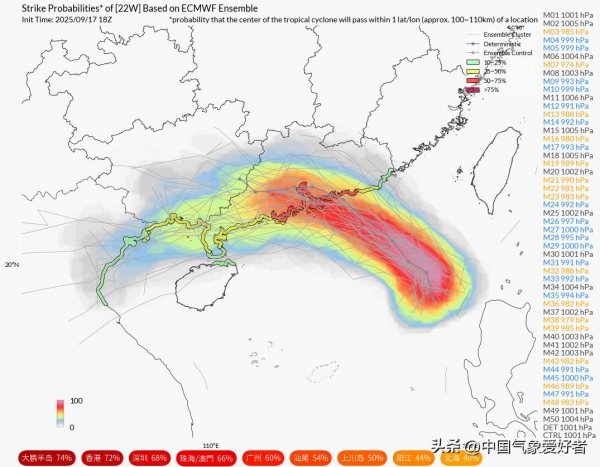

根据目前的趋势,三个台风之中至少会有两个深度影响甚至直接登陆我国,广东沿海地区成为首当其冲的高风险区域。已经有一个台风胚胎23W逐渐靠近广东东部,预计将在9月20日前后率先登陆粤东一带。这个台风的体量虽不算最大,但靠近大陆的速度很快,留给人们准备的时间并不多。

然而,真正令人担忧的是那颗体型巨大的中间台风胚胎。假如它的发展速度足够快,就会对南海台风胚胎的路径产生"拐跑"效应。也就是说,本来预计20日前后在粤东登陆的23W,可能会因为受到影响,在接近潮汕近海时突然偏西,延迟到9月21日才选择在珠三角沿海一带登陆。

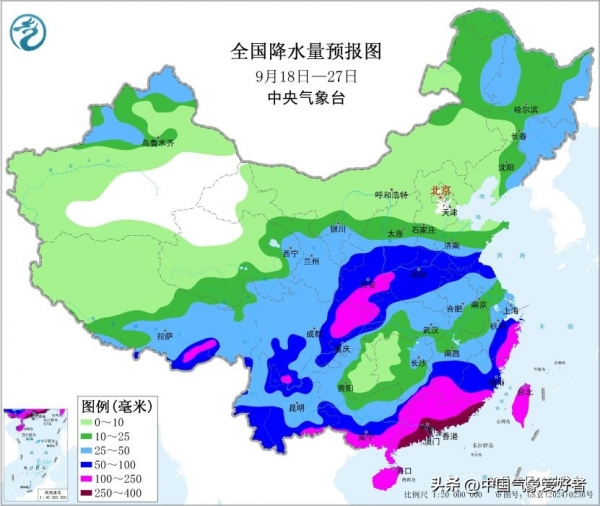

这就意味着,广东不仅可能在短时间内连续遭遇两个台风,还会面对登陆点南北范围的不确定性。如果两个台风前后接力,不仅会造成降雨叠加,还可能带来更大范围的风暴潮风险。尤其是珠三角一带,人口稠密、经济活动频繁,一旦遇上超强台风,影响力不可小觑。对沿海低洼地带、港口、养殖区来说,这种连续冲击更是压力山大。因此,东南沿海特别是广东的居民需要提前做好准备。防风加固、物资储备、航运调整都不能掉以轻心。尤其在潮汕、珠三角等台风潜在登陆点,必须紧盯最新的气象预报,及时采取措施降低风险。

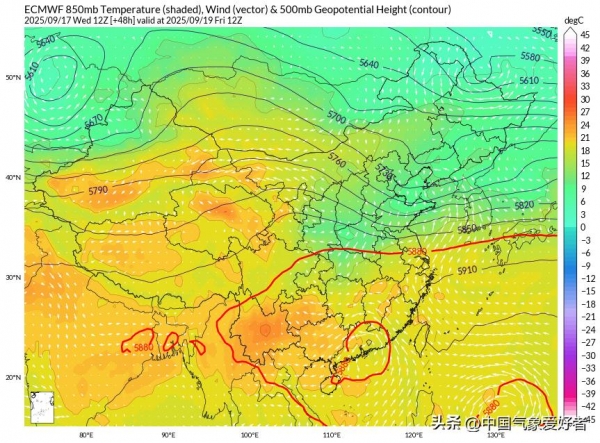

目前的复杂局面让人不免联想到过往的典型案例。每年秋季,西北太平洋海域往往会进入台风频发期,而在海温偏高、季风强劲的年份,台风生成的频率和强度更容易超出常规。今年9月正好满足了这种背景条件,因此才出现三大台风胚胎几乎同时发展的罕见场景。

特别是中间的90W,如果按照现在的趋势继续增强,不排除会达到超强台风甚至"台风王"的等级。一旦它真的快速成长,风力可能突破17级,整体水汽含量巨大,导致大范围的降雨量也会极为惊人。如果路径与广东沿海重叠,那么无论风雨强度还是持续时间,都将刷新今年以来的极端记录。

同时,受台风和冷空气的共同影响,未来几天我国海域风力明显增强。无论是南海、东海还是巴士海峡一带,都可能出现大风天气,阵风可达9至11级。对于航运、渔业以及近海作业来说,这都是非常现实的考验。而在陆地上,受台风外围环流和登陆过程的双重影响,南方多地也会出现强降雨,局部有暴雨乃至特大暴雨,不排除出现山洪、滑坡等次生灾害的风险。因此,虽然台风的最终编号和路径还存在悬念,但可以确定的是,广东极有可能连续遭遇台风登陆的考验。这种情况下,最重要的并不是纠结米娜、桦加沙和浣熊的名字,而是面对台风这样的自然力量,唯有提前预防,才能把风险降到最低。