李嘉诚长子李泽钜最近彻底凉了。香港特首公布的顾问团名单里,原本34人只剩他一个人被撤了。其他人全继续留任,包括那些没太大名头的都还在。这个顾问团去年还有李泽钜,他当时提了个增加商业土地供应的建议,结果被批评想法太老套。

新名单上倒是多了几个科技公司老板。有个做脑机接口的韩璧丞,他研究的技术能让残障人士重新活动身体。另一个叫王兴兴的,卖仿生机器人到50多个国家去了。看起来政府现在更看重能真正解决问题的技术,而不是传统地产那套。

别说香港人民不喜欢他们,就连曾经想要李氏家族捧在手心的香港特区政府,都开始对他们愈发的不待见。

可让不少人都觉得奇怪,李嘉诚究竟是做了什么荒唐事,才能让曾经那个被众星捧月的黄金家族,一举沦落成全网的众矢之的?

一夜之间,李家再迎巨变

就在6月27日,那个曾不可一世的李氏家族,在如今竟又遭到了巨大打击。

据香港特区政府宣布,他们将委任34名特首顾问团成员,当然,若仅仅如此,这还并不值得过多关注。但问题是,并不仅仅只有如此。一般来说,没出现什么太大情况的时候,特首顾问团成员将会一再继任。然而这一次的特区政府委任名单却让人很是玩味。

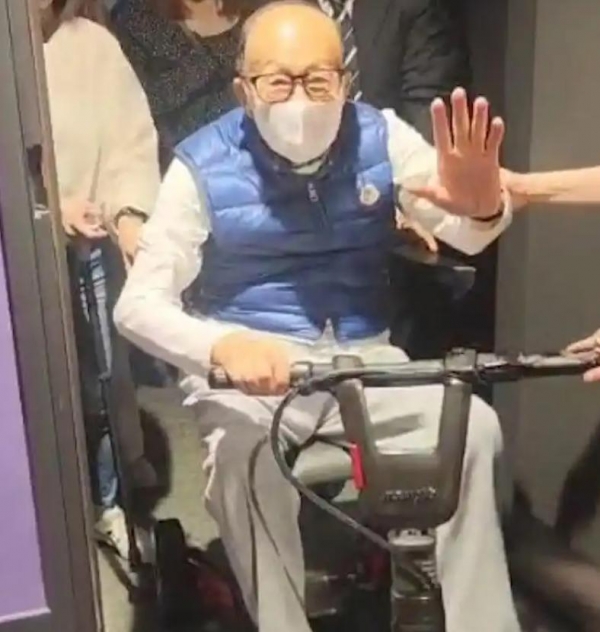

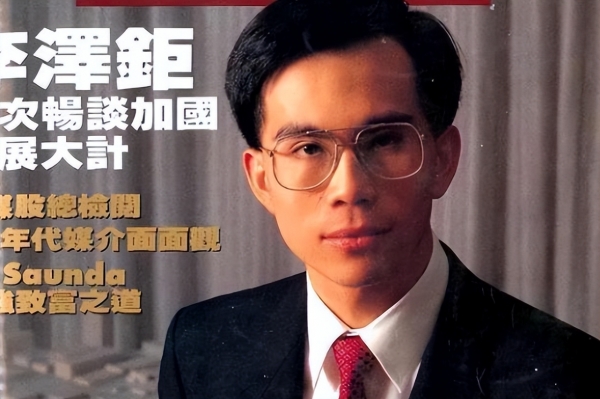

在其他人都能继续在任的时候,唯独身为李嘉诚长子的李泽钜被下任了。

政府现在态度挺明显,更愿意扶植科技人才。之前有人说李家想套现就跑,政策上肯定不会照顾这种。韩璧丞他们搞的技术是留人的,不像地产金融说走就走。顾问团选人标准换了,看重谁真干事儿,不在乎谁钱多。

有人问顾问团到底干啥的?其实就是给特首提建议的。这次换人说明香港现在要往科技实业上靠。搞地产资本的老套路不好使了,年轻人做实事的反而有机会。这变化对做生意的人也是提醒,光有钱不够还得能解决问题。

如今中国一边加速建设中美洲新港口,一边开辟北极航线,集装箱运量暴增35倍,分明是要把巴拿马运河的命门攥回自己手里。

眼下这场风暴远未平息。李泽钜嘴上说"负债率仅4%扛得住",可长和股价连日阴跌骗不了人。更深的拷问悬在所有人头顶:当资本扩张撞上国家战略,企业家的边界究竟该划在哪?

没有国家安全的'1',所有商业利益的'0'都将失去意义。李家父子的困局,实则是全球化退潮的缩影。

顾问团换血,地产商的黄昏

真正的摊牌,是一份官方名单。

香港特区政府新一届特首顾问团里,李泽钜的名字消失了。他是唯一一位没有获得续任的旧臣。这一下,所有关于"风向变了"的猜测,都成了现实。

顶替他位置的,是三张新面孔。其中两位,正是来自杭州的科技新锐--强脑科技的韩璧丞,和那位接到"诈骗电话"的宇树科技创始人王兴兴。

他们的出现,像是在一桌打了几十年麻将的牌局里,突然加入了两个玩电竞的。

特首李家超不久前专程带队访问杭州,亲身体验他们的脑机接口和机器狗。这种姿态,与其说是考察,不如说是一场精心安排的"相亲"。香港的权力中枢,正迫切地想和科技"联姻"。

看看顾问团的新旧成分,变化一目了然。科技代表从零飙升到近三成,而过去呼风唤雨的地产大亨,席位被压缩到了不足两成。

权力的天平,发生了肉眼可见的倾斜。这背后传递的信号无比清晰:香港未来的故事,主角不再是那些靠"钢筋水泥"堆砌财富的家族。

机器狗跑进了K11

当然,那些传统巨头并非后知后觉的恐龙。事实上,他们的转身比外界想象得更快。

在尖沙咀最奢华的K11Musea商场,新世界发展早已玩起了新花样。入口处的热力图能实时调控空调,奢侈品店里摆上了AR虚拟试衣镜。新世界的管理层甚至直言:"我们不再是单纯的房东。"

这话不是说说而已。去年,新世界在科技上的投资占比,首次超过了传统的地产开发。

就连一向稳健的长实集团,也把黄竹坑的一整层工业大厦,改造成了生物实验室。透过巨大的玻璃窗,能看到基因测序仪幽蓝的光,昼夜不息。

城市的肌理正在被重塑。当人们还在为香港的创业环境落后于新加坡而焦虑时,河套深港科技创新园区里,近八成的入驻企业已经来自内地。数码港的融资额五年翻了三倍多,主角是金融科技和智慧生活。

香港,正努力从"地产之城"的标签下挣脱出来。滋养这座城市的根,正从坚硬的地桩,悄悄转向更具生命力的光纤与数据流。

从"混凝土"里抬起头来

香港的转型,是一场伤筋动骨的自我革命。

长久以来,这座城市被房地产深度捆绑。高昂的租金和房价,像抽水机一样吸走了社会的大部分养分,让创新和创业的种子难以发芽。一个国际初创企业报告显示,香港创业公司的五年存活率,远远落后于老对手新加坡。

当宁波舟山港的集装箱吞吐量悄然超越香港,当维港的汽笛声渐渐被中环写字楼里敲击键盘的声音盖过,所有人都明白,只靠转口贸易和金融地产的黄金时代,真的过去了。

香港需要新的发动机,需要从"混凝土森林"里抬起头,望向更远的地方。

而那两位来自杭州的科技创始人,以及新加入的前国际货币基金组织副总裁朱民。他们代表的正是香港最渴望的东西:前沿的硬核科技,以及能将中国资本与新国际规则接轨的全球视野。

这不是简单的人事更迭,这是一次城市发展战略的"系统重装"。

没有国家这张牌,资本什么都不是

李泽钜的退场,与其说是一次针对个人的"惩罚",不如说是一个时代的必然。

它清晰地回答了一个困扰所有全球化企业家的终极问题:当资本的利益与国家的战略发生冲突时,你到底站在哪一边?

历史的教训并不遥远。1956年,英法资本一夜之间失去了苏伊士运河的控制权。近些年,一些国家的海外资产,在地缘政治的寒流中被轻易冻结、没收。这些故事都在重复同一个道理:在全球力量的大棋盘上,没有国家这张底牌,再庞大的商业帝国,也可能沦为别人砧板上的肉。