美"尼米兹"号航母(CVN-68)日前在南海30分钟内接连发生两起坠机事故,不仅暴露出美军在高强度部署下的装备维护与人员训练隐患,同时也成为观察分析近期美军"印太"海空力量扩张与地区安全博弈的一个窗口。不过,可能因为这次失事,美防长赫格塞思在吉隆坡与董军防长会谈时底气不足,一改此前要"阻止中国在南海的胁迫行为"的强硬态度,强调"不寻求挑起冲突"。

一架F/A-18F战斗机从"尼米兹"航母甲板上起飞

近年来,美军以"大国竞争"为核心战略导向,将"印太"地区视为全球军事部署的重中之重,通过加速空中力量前沿存在、创新作战概念实战化验证、强化联盟体系协同等手段,持续推进针对中国的"分布式威慑"布局。美军在台海、南海等关键海域的军事活动频次激增、技术升级、范围扩张,不仅通过大规模军演测试"敏捷作战部署"(ACE)等新型作战概念,更以常态化抵近侦察、无人平台渗透、基地网络扩建等方式,试图压缩中国战略空间并削弱区域拒止能力,其中以空军为甚。

一、美军"印太"军事战略重构与核心军演

美国将中国定位为"最重要的战略竞争对手"以来,其"印太"战略的核心便聚焦于空中力量的投送、威慑与实战能力建设。近两年来,美军以解放军为主要作战对手构建"分布式威慑"体系,集中体现在多场跨军种、跨国界的大规模军演中。其重点集中在两个方面:

首先,重点演练全球兵力投送与联盟协同。2025年夏季启动的"部队重返太平洋"(REFORPAC)演习,被时任美空军参谋长大卫·阿尔文称为"冷战结束以来最贴近实战的高端战争预演"。这场军演集结了350架各型战机,分散部署于阿拉斯加、日本列岛、菲律宾及澳大利亚北部等50余个地点,涵盖F-35A/B隐身战机、B-2轰炸机、C-17运输机等主要机型,重点测试"敏捷作战部署"(ACE)概念。

在演习中,着重演练美空军从本土、阿拉斯加、关岛等七地联动,48小时内完成"可部署作战联队"(DCW)的前沿分散,验证了"广域分布式杀伤链"的协同能力。特别是该演习与美澳"护身军刀2025"、美日"竹鹰"演习嵌套进行引人关注,19个参演国的3.5万兵力形成"空中、海上、陆上"立体联动,凸显美军"联盟作战"的核心策略。该军演结束后美军承认,"分布式部署"虽提升生存性,但导致战机维护效率下降,后勤链条过长面临现实挑战。

其次,突出作战概念的实战化验证。美军在新近演习中重点突出新作战概念的实战化验证,刻意打破以往军演的脚本化设计,并引入"自由对抗机制"。例如,2025年"太平洋坚定力量"演习中,F-22机群从关岛安德森基地起飞后,需在天宁岛临时机场完成"热加油"并规避模拟的"东风-21D"反舰导弹打击。然而,其战机完好率因分散部署下降12%,暴露出后勤链的脆弱性。美太平洋空军司令施耐德坦言:"我们在演练如何在失去70%传统基地的情况下持续作战。"这种"受威胁环境下的持续保障"演练,直指中国"区域拒止"能力对美军第一、二岛链基地的威胁。

美军F35-B战斗机

二、南海方向:"灰色地带"挑衅与常态化抵近侦察

南海作为美军"印太战略"的前沿支点,其战略演进已从间歇性存在向常态化、体系化前沿部署转变,尤其是空中军事活动呈现"抵近侦察、威慑激增、底线挑衅、实战演练"特点。近年,美军通过高频次抵近侦察、无人作战平台部署、构建立体反潜网及分布式基地建设等,意欲持续压缩中国战略空间。

一是情报渗透与抵近威慑常态化。美军在台海、南海的侦察活动呈现"强度激增、技术迭代"态势。据媒体披露,美军依托RC-135V/W、U-2S、E-8C构建"全天候情报监控网"。2024年美军侦察机在南海活动架次突破2000架次,2025年通过预算倾斜("印太"司令部获300亿专项预算)与基地扩建进一步提升密度。其中,P-8A反潜机侧重水文数据收集(2025年8月单月出动58架次),RC-135V/W则聚焦电子信号截获,多次抵近至距中国大陆领海基线13海里处。2024年起,MQ-9"死神"无人机开始常驻菲律宾巴萨空军基地,其27小时滞空能力与"星链"卫星链路结合,实现对南沙群岛的全天候监控。美空军特种作战司令部2024年9月举办的"死神烟雾-2024"演习中,参赛机组直接以美济礁为假想目标,演练"察打一体"战术,暴露其针对中国岛礁设施的作战预案。

二是反潜巡逻机构建立体反潜网与水下威慑。美军P-8A年均出动300架次,2025年8月在南海与"海狼"级核潜艇、"无暇"测量船联动,投掷MK-54鱼雷和"捕手"声呐浮标,形成200公里水下警戒圈。尤其是通过传感器革新、数据共享等技术升级,可探测500米深度潜艇,并通过"水下战协同系统"(UWSCS),与水面舰艇实时联动,可以在短时间内锁定目标,构成立体反潜威慑。

三是加强分布式基地与后勤支撑体系建设。美军以菲律宾9个军事基地为核心(2024年新增4个),构建"分布式后勤节点"。例如,巴拉望岛乌鲁甘湾基地升级后可起降C-130运输机,苏比克湾港口能维修核潜艇,形成"侦察-打击-保障"闭环。2025年7月,美菲在吕宋岛测试3D打印无人机发射器,实现"靠前部署、快速补给",试图破解中国"区域拒止"对传统基地的压制。

美驻菲军事基地示意图

三、台海方向:从"战略模糊"到军事存在"显性化"

台海局势因美国对台政策调整以及2024年民进党人连任台湾地区领导人而急剧升温。美军通过"切香肠"式军事介入,逐步突破"战略模糊"底线,形成"常态化巡逻与实质性军事支持"的双轨策略。

一方面,空中威慑与实战化演训增强。B-52H战略轰炸机年均以4-6次在台海周边空域巡航,意在配合海军军舰穿越台海,以增强威慑力。2025年7月更与日本F-15J、韩国F-35A在济州岛以南举行联合巡航,模拟"对陆打击链路"。值得警惕的是,美台通过"军事教育交流计划"强化指挥链互操作,重点提升台军"毒刺"导弹、"海马斯"火箭炮等装备的使用效能,其实质在于试探突破《中美三个联合公报》底线。

另一方面,开展联盟协同与"台海有事"预演。2025年"护身军刀"演习中,美日澳加四国在澳大利亚海域模拟"台海冲突爆发后"的联盟响应:日本海自P-1反潜机与美军MQ-4C无人机共享数据,英军"威尔士亲王"号航母提供防空掩护,演练内容直指"阻止解放军跨海登陆"。时任美空军参谋长大卫·奥尔文直言:"REFORPAC演习收集的数据将直接用于太平洋空军支持计划,确保我们在台海方向有50%的冗余战力。"

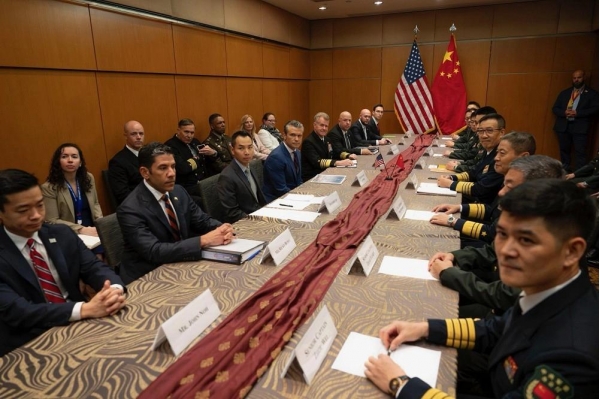

中美防长吉隆坡会谈

四、中国及相关国家的战略反制与体系破击

面对美军的战略调整与强化和抵近威慑,中国及相关国家必然要采取针锋相对的反制措施,如采取"军事反制、外交协调、技术突破"组合策略,通过实战化演训、区域规则主导与新型装备列装,构建"非对称反制体系"。

一是重点强化军事反制与实战化演练。中国军队以"联合利剑""海峡雷霆"等系列演习为抓手,强化"多域融合"作战能力。2024年9月"联合利剑-2024B"演习中,46架战机(含歼-20、轰-6K)跨越所谓"海峡中线",配合山东舰航母编队实施"立体封控";2025年1月,歼-16D电子战飞机在南海实施强电磁干扰,迫使美军RC-135偏离航线,验证"软杀伤"能力。火箭军则试射东风-27高超音速导弹,其4000公里射程可覆盖关岛,与2025年7月陆基中段反导试验形成"攻防一体"威慑,直接针对美军"敏捷作战部署"的后勤节点。

二是区域安全合作与规则主导权争夺。中国通过"南海行为准则"磋商凝聚东盟共识,2025年8月推动通过《东南亚无核武器区条约》议定书,限制美军核动力舰艇在南海活动。美国在亚太的军事扩张凸显其"正在复制冷战模式",为应对这一变化,中俄于8月上旬联合举行了"海上联合-2025"演习,这次演习以"联合维护战略通道安全"和"联合应对西太安全威胁"为主题,重点演练援潜救生、联合反潜、防空反导、对海作战等科目,旨在进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系,提升共同维护国际地区和平稳定的能力。

三是加强军方高层战略沟通。通过军方高层战略互动,构建平等尊重、和平共处、稳定正向的两军关系。10月31日,中国国防部长董军与美国国防部长赫格塞思在吉隆坡举行会谈。在台湾问题上,董军强调,台海两岸统一是不可阻挡的历史大势。美方在台湾问题上要谨言慎行,旗帜鲜明反对"台独";提出希望美方把不遏制中国、不寻求发生冲突的表态落实到行动上,与中方一道为地区和世界和平安全注入正能量。