2025年11月11日中午,巴基斯坦首都伊斯兰堡发生震惊全国的自杀式袭击,12人死亡,27人受伤。这一爆炸发生在法院大楼外,震动了国家的安全防线。

就在爆炸前一天,巴基斯坦西北部的军校也遭遇恐怖袭击。紧接着,巴国防部长宣布"国家处于战争状态"。

自杀袭击的零距离冲撞

11月11日中午,伊斯兰堡的法院外,一名男子贴近人群。在他靠近大门时,值勤警察已提高警惕。随后,他猛然加速,直接撞向法院铁门。几名警察立刻喝止,并尝试拦截,但他没有减速,也没有转向。他只是直冲。

冲不过去。他忽然转头,扑向左侧警车。数秒之间,烈焰冲天而起。巨响撕裂空气,玻璃四溅,车体瞬间被吞噬。爆炸中心四周五米内,几乎没有生还者。警方确认,至少12人当场死亡,27人受伤,多人伤势极重,尚在抢救。

事发地点为G-11区地方法院门前,是伊斯兰堡最核心的行政区域之一。靠近政府机构和安全部门总部。该区通常戒备森严,能在此实施爆炸,本身已说明攻击者计划缜密、熟悉环境。

伤亡者中,有警员,也有无辜民众。爆炸时正值中午,人流密集。许多前来办理司法事务的市民受伤倒地。法院外墙焦黑,门前水泥护栏断裂,火焰残余久久不散。急救人员接连赶到,警方封锁了数百米街区。

爆炸者所用装置为人肉引爆式炸弹,内部结构复杂。初步分析指出,装置为"被动激活"模式,配有定向碎片加速器。火力集中,破坏极强。一位参与现场清理的官员表示,这是近年来伊斯兰堡遇袭事件中"最专业的装置之一"。

这不是盲目攻击。目标明确、选址精准、爆炸方式典型,是有训练有指挥的行动。伤亡数据公开后,安全部门压力骤增。总统、总理均要求即刻彻查,追溯组织源头。

爆炸发生两小时内,巴基斯坦内政部长Mohsin Naqvi亲赴现场,面对满地废墟与残骸,他沉声确认:袭击者试图闯入法院大楼,在被拦阻后引爆炸弹,目标明显为司法系统。

次日凌晨,现场调查初步结束。尸检确认,袭击者为男性,年龄约在25至30岁之间,身份尚未公布。但从尸体残片和背心结构判断,具备较高作战素质,不排除曾受境外培训。

事件曝光后,多个武装组织沉默。社交平台一度出现分裂组织Jamaat-ul-Ahrar自称"发动袭击"字句,但数小时内被该组织内部分支否认。TTP主组织则明确否认参与。

这场模糊的责任声明,加剧了信息混乱。但对巴方而言,事实已经足够明确:爆炸地点在首都,目标是法院,方式是自杀袭击,死伤惨重。任何试图掩盖幕后黑手的说法,难以撼动舆情与官方判断。

更重要的是,这起事件标志着巴基斯坦核心安全区再度被攻破。过去十年,伊斯兰堡虽偶有骚乱,却未遭如此猛烈直接的打击。自杀袭击直接命中国家机器神经中枢,象征意义极强。

烈焰尚未熄灭,巴安全系统已进入一级响应,拉响反恐警报。

军事学院的"前哨爆炸"

爆炸的前一天,枪声已在西北边境响起。那是一场未进入公众视野的清剿行动,但却是整个事件的起点。

11月10日,开伯尔-普赫图赫瓦省一处军校遭遇可疑车辆靠近。情报人员提前布控,发现该车携带爆炸物。特战队当即包围,枪战持续约四小时,最终击毙24名武装人员,拆除炸弹。

行动地处边境,邻近阿富汗。该区域常年为TTP活动核心地带。安全部门在战后清点中发现大量作战装备,包括夜视仪、通信器材、简易爆炸物及塔利班宣传册页。

这次阻止发生在午夜前,未造成军校人员伤亡。但作战难度大、威胁等级高,暴露出敌方战术转向新目标:军事教育体系。这与TTP过往手法吻合。2014年,白沙瓦陆军公学事件中,TTP正是通过类似方式造成150人死亡。

军方将该事件定义为"结构性恐袭",认为其策划周期长、动员范围广。情报人员认为,这并非孤立事件,而是系列行动的一部分。

爆炸发生后,安全部门调出监控资料,发现至少两名逃逸嫌疑人潜入山地方向,最终路线指向阿富汗一侧。

11月10日晚间,军方发出预警:可能存在进一步袭击风险。尽管未公开通报全国范围,但伊斯兰堡已悄然加强部署。数小时后,爆炸突袭法院门前。

从时间节点看,两起袭击彼此呼应。一个在边境前线、一个在国家首都。间隔不超过24小时,手段同为爆炸,背后模式雷同。安全系统内部报告将其视为"连环打击行为",显示敌方反应极快、部署成熟。

多位情报官员认为,此次首都爆炸正是对军区失败袭击的报复。当边境封锁、渗透受阻,敌方转而袭击象征性更强的司法中心。目标不是战术胜利,而是政治冲击。

伊斯兰堡的火焰,几乎是白沙瓦之后的重演。不同的是,这一次,防线是从边境一路被撕开,直达中心地带。军方承认,尽管技术侦测手段强化,但敌方行动隐蔽性依旧强大。

事件发生后,安全委员会紧急召集,指示情报系统全线启动。多条边境交通线临时封锁,多个进出通道设立联合检查点。国家进入实际上的高戒备状态,尽管此时"战争状态"之词尚未被公开使用。

在爆炸现场尚未完全清理干净时,战争的口风,已开始在内部文件中浮现。

国防部长的红线划定

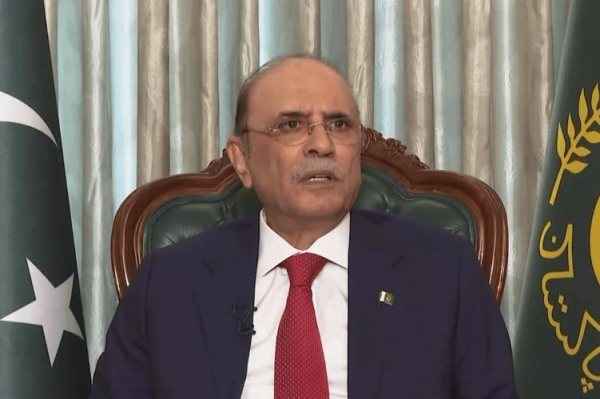

爆炸发生后的几个小时,巴基斯坦的政界与军事高层迅速作出了回应。随后的几天,局势愈发紧张。11月11日下午,巴基斯坦国防部长Khawaja Muhammad Asif通过社交媒体发表了一条简短而坚决的声明:"我们已处于战争状态。"

这不仅仅是一次情感宣泄,也并非出于冲动。巴基斯坦在面对国内安全空前危机时,选择公开宣告"战争状态",这一声明几乎立刻引发了国内外的广泛关注。

声明中,Asif明确指出,此次爆炸袭击不仅仅是一起普通的恐怖事件,而是一次对巴基斯坦国家主权的挑战。他在随后的电视讲话中再次强调:"如果我们不能迅速有效地回应,国家将面临进一步的撕裂和混乱。"这番话中所传递的信息清晰:巴基斯坦不能容忍恐怖主义再一次肆意蔓延,必须拿出果断的应对措施。

战争状态的宣告不仅仅是为了回应一起暴力事件。随着巴军方的深度调查,指向的罪魁祸首逐渐浮出水面:阿富汗境内的TTP(巴基斯坦塔利班)组织。巴基斯坦政府在多次声明中指责阿塔(阿富汗塔利班)为TTP提供了庇护,并让这些武装分子在阿富汗境内肆意活动,甚至计划并策划了这次袭击。

阿塔的态度复杂而模糊。尽管他们公开表示"支持巴基斯坦的反恐努力",但巴基斯坦方面却多次指出,阿塔并未采取有效措施来打击TTP。巴基斯坦内政部长Mohsin Naqvi在现场指责阿富汗塔利班无视巴基斯坦的安全关切,未能采取行动驱逐藏匿在阿富汗的TTP头目。

这场指责之战背后,巴阿两国的边界问题和安全局势愈加复杂。阿富汗塔利班自2021年掌握政权后,未能有效遏制国内极端分子的活动,反而与TTP等恐怖组织维持着某种默契关系。

在巴基斯坦看来,阿富汗塔利班不愿公开与这些恐怖组织彻底断绝关系,而是选择与其合作,借此在巴基斯坦北部边界施加压力。

巴基斯坦政府的强烈反应,标志着国内反恐斗争的又一次升级。防长Asif的言辞迅速传播至军队高层,军方进入高度戒备状态。不再容忍任何形式的宽容和让步,反恐行动随之展开。

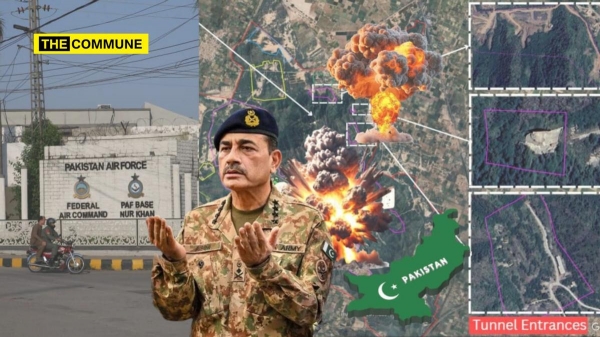

巴基斯坦军队的清剿行动紧锣密鼓地展开。边境巡逻加强,反恐部队开始跨境行动,并扩大了对阿富汗境内恐怖组织的打击力度。巴基斯坦这一举动的风险也显而易见:若再次发生与阿富汗塔利班的直接冲突,势必将引发地区局势大规模动荡。

新德里爆炸与外交翻盘

11月10日晚,新德里红堡附近,一辆汽车发生爆炸,造成10人死亡,30余人受伤。爆炸时距伊斯兰堡恐袭仅20小时。

巴安全官员向媒体提供分析报告,指出印巴两起爆炸发生时间接近,且目标均为城市核心区域,可能存在外部势力借机挑拨。

阿富汗塔利班则表态模糊,既不谴责TTP,也未配合追捕嫌疑人。阿塔与TTP关系微妙,长期视其为"对外战略资产"。但此次事件让阿塔陷入尴尬。既不能正面庇护,又难以切割干净。

三国在情报层面陷入僵局。巴方提供资料称,TTP主要策划者Omar Mukkaram Khurasani目前位于喀布尔一处民居,但阿塔拒不确认。

区域安全博弈骤然升级。一方面,印度可能利用爆炸施压;一方面,阿富汗保持沉默不表态;而巴基斯坦,则在首都流血之后,已无可退空间。