2940针,密密麻麻,扎在一个14岁男孩身上。

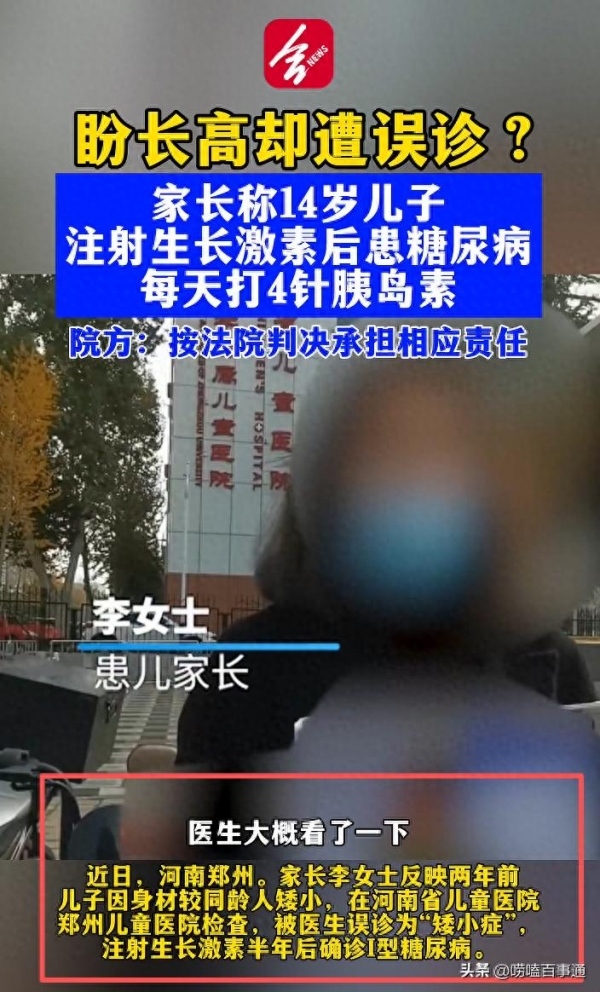

半年后,他没有长高多少,却换来了终身的I型糖尿病。家长李女士崩溃了:这一切的开端,竟是河南省儿童医院的一个"错误诊断"。

事情要从两年前说起。

李女士因儿子身材较同龄人矮小,带他去了河南这家极具权威的儿童医院。

诊断结果是:"矮小症"。

医嘱是:每天注射生长激素。

家长哪里敢怠慢,一天不落。半年下来,孩子身上留下了2940个针眼。

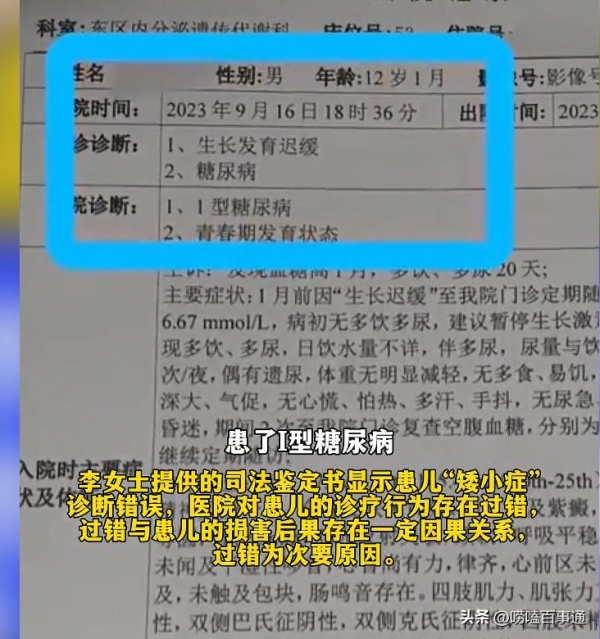

然而,身高没等来,噩梦先来了。孩子开始出现多饮、多尿、体重骤降--这是教科书般的糖尿病症状。

结果,I型糖尿病。一个终身性疾病,意味着孩子这辈子都离不开胰岛素了。

李女士不甘心,她拿着一份司法鉴定意见书,揭开了这个残酷的事实。

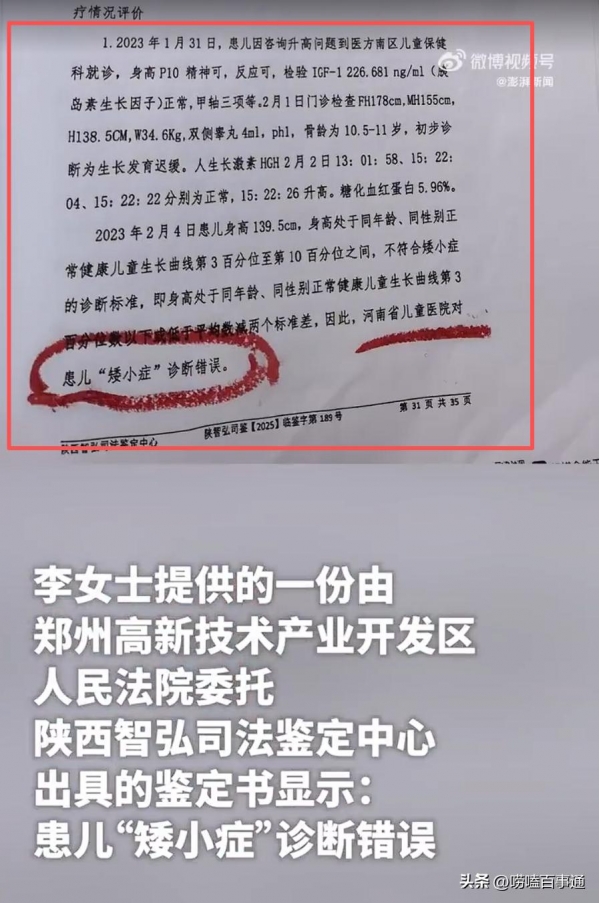

鉴定书写得清清楚楚:医院对"矮小症"的诊断,是错误的。

更关键的是,鉴定认为:医院的诊疗行为存在过错,这个过错,与患儿的损害后果(I型糖尿病)存在一定因果关系。

这就像一个惊雷。

但鉴定书里还有一个词,刺痛了家长,也成了医院的"抓手"--医院的过错,为次要原因。

"次要原因"是什么意思?有内分泌专家解释,I型糖尿病主要是自身免疫问题,生长激素并不会"直接"导致。

但是--生长激素会引起一过性血糖升高,它就像一个"加速器"。如果孩子本身就有风险(如遗传、肥胖),这2940针,就可能是压垮骆驼的最后一根稻草。

这背后的问题才真正让人不寒而栗。

既然生长激素有诱发风险,那当初开出这2940针之前,医院是否做足了全面的风险筛查?治疗期间,有没有严格按规范监测孩子的血糖?

更何况,如果连"矮小症"这个最根本的诊断前提都是错的,这半年的折腾,又算什么?

面对这一切,当地卫健委的回应是"已转交涉事医院处理"。而医院则表示,正在走司法程序,会"按法院判决承担相应责任"。

这已经不是孤例。

从马鞍山女孩被误诊"染色体异常"打生长激素5年导致性早熟,到最高检将"过度医疗"纳入公益诉讼范围--对医疗乱象的整治,早已开始。

司法程序会走完,责任会按"次要原因"判决。

但那2940个针眼,和孩子余生必须注射的胰岛素,又该如何计算?