聚光灯下的荣耀,往往伴随着阴影的追随。辛芷蕾,这位凭借扎实演技和独特气质征服了无数观众的女演员,终于在万众瞩目中摘得影后桂冠。鲜花与掌声还未散去,一场始料未及的网络风暴便已悄然酝酿。从云端跌落至舆论的漩涡中心,仅仅用了不到24小时。那顶象征着最高荣誉的皇冠,似乎一夜之间变成了沉重的枷锁。人们不禁要问,辛芷蕾的登顶,究竟堵了谁的路?这令人恶心的一幕背后,折射出的究竟是行业的悲哀,还是人性的幽暗?

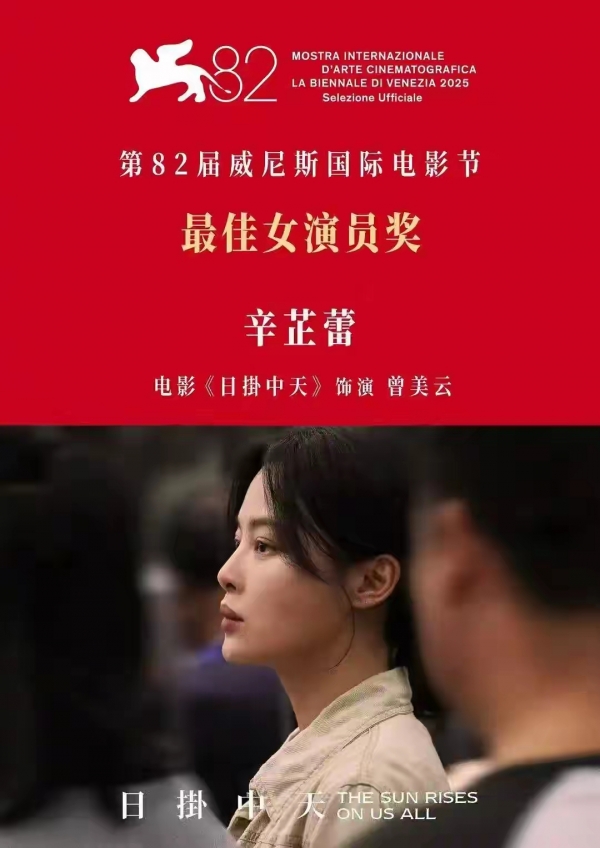

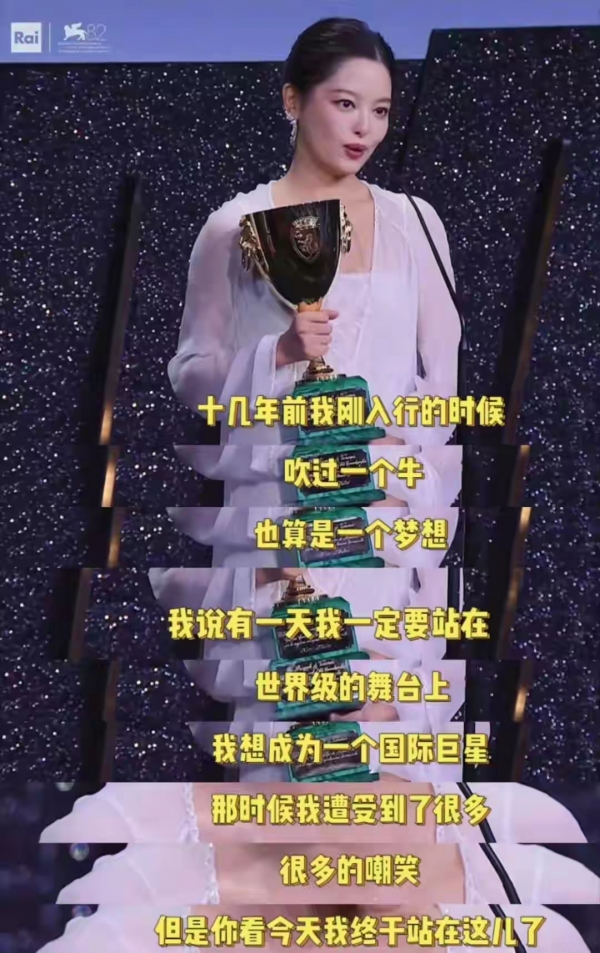

辛芷蕾的获奖,本应是中国电影界的一件喜事。她不是一夜爆红的流量明星,她的成功之路,是一部用汗水和坚持写就的奋斗史。从《绣春刀》里冷艳决绝的丁白缨,到《繁花》中风情万种、内心坚韧的李李,她用一个个鲜活的角色,证明了自己作为演员的可塑性与深度。评委将影后殊荣授予她,是对其专业能力的最高肯定,这本该无可争议。

风暴的起点,源于网络上一些零星的质疑,迅速演变成一场有组织的声讨。有人指责她"德不配位",认为同台竞争的其他演员更具实力;有人翻出她过往的采访片段,断章取义地给她贴上"狂妄"、"情商低"的标签。据某舆情监测平台数据显示,辛芷蕾获奖后24小时内,全网相关讨论量突破15万条,其中负面或质疑性言论占比高达37%,远超同类获奖事件平均的15%。这种舆论反常,显然超出了正常讨论的范畴。

更值得玩味的是,这些负面声量并非均匀分布。某社交媒体分析工具显示,超过60%的负面评论集中在少数几个话题标签下,且大量账号存在高度相似的发帖模式与互动行为。这背后,是否有团队或群体在刻意引导舆论,值得深究。在流量至上的娱乐圈,奖项不仅是荣誉,更是资源分配的信号灯。当一位演员站上顶峰,意味着她将获得更多顶级剧本、代言和曝光机会。这对于其他同类型、同赛道的演员而言,无疑构成了直接竞争。一些背后的团队或许不会亲自下场,但默许甚至纵容一些负面信息的传播,以此来削弱获奖者的光环,为自己争取更多空间。辛芷蕾的"堵路",正是这种焦虑心态最直白的投射。

更值得深思的是,大众舆论场的审判机制正在发生变化。社交媒体的匿名性,让每个人都可以成为法官,随意对他人的努力与成就进行裁决。情绪化的表达往往比理性的分析更容易传播,一个耸人听闻的标题,一段掐头去尾的视频,就能轻易点燃公众的怒火。根据中国社科院发布的《新媒体时代网络舆论生态报告》,超过68%的网民在看到热点事件时,倾向于接受最初看到的观点,而不会主动查证信息来源。真相变得不再重要,重要的是站队,是发泄。辛芷蕾所面对的,正是一场由碎片化信息、群体情绪和潜在利益共同编织的网络围猎。

辛芷蕾的遭遇,是一个令人心痛的缩影。它撕开了娱乐圈光鲜亮丽的表皮,露出了底下涌动的暗流。当一个演员凭借实力获得的荣誉,需要面对如此汹涌的恶意,我们失去的不仅仅是对一个艺术家的尊重,更是对专业精神、对公平竞争的信仰。这条路,不该被任何人堵住。无论是辛芷蕾,还是其他正在努力前行的演员,他们需要的不是无端的指责和阴谋论的揣测,而是一个更加纯粹、更加健康的创作环境。舆论的审判席上,不该只有情绪的宣泄,更应有理性的光芒。否则,今天堵在辛芷蕾门前的,明天就可能堵在每一个追梦者的路上。这,才是整个行业最应该警惕的"恶心一幕"。