莫迪有个大胆的想法,要和中国比比看:谁能先造出首艘核动力航母

看完中国的九三大阅兵,莫迪有了一个大胆的想法,要和中国比比看,谁能成为亚洲第一个拥有核动力航母的国家。

9月5日印度国防部提出一个"15年建成首艘核动力航母"的计划,外界的反应不是惊叹,而是满满的疑惑。

要知道,这个连国产常规航母都造了13年、超支300%的国家,哪来的底气挑战核动力这一"海军天花板技术"?是真能实现远洋战力的飞跃,还是仅仅为了缓解战略焦虑?咱们得从这计划的来龙去脉以及印度的现实短板好好分析分析。

根据印度国防部发布的《2025-2040国防现代化路线图》,这艘核动力航母将是印度的第三艘航母,设计排水量约6.5万吨,计划搭载印度国产舰载"光辉"战斗机,还打算从美国引进电磁弹射器,从俄罗斯寻求核反应堆技术支持。

其核心目标是提升在印度洋区域的远洋作战能力,解决现役航母舰载机可靠性差的问题。这可是印度首次把核动力航母纳入长期国防计划,也是其"印度制造"战略在军事领域的最高规格尝试。

从动机上来看,印度此时宣布这个计划,既有外部战略压力的推动,也有内部政治需求的驱动。

外部方面,印度的"航母焦虑"很大程度上是因为周边国家的发展速度。印度现有的两艘航母,俄制"维克拉玛蒂亚"号已经服役11年了,舰载机米格 - 29K近3年就发生过7次故障;国产"维克兰特"号虽然在2022年服役了,但到现在都还没完成舰载机满编测试,根本没法形成完整的作战能力。

再看看中国,福建舰在2024年完成了电磁弹射无人机测试,004型核动力航母的相关技术研发消息也不断传出。这种"邻居进度领先"的现实,让印度急着通过核动力航母来证明自己在印度洋的"主导权"。

内部呢,莫迪政府正在推动"印度制造"升级,核动力航母可是涉及船舶设计、核技术、航空装备等多个领域的"超级工程",要是能推进下去,既能带动国内200多家配套企业发展,还能在2026年大选前塑造一个"强硬国防"的政治形象,缓解民众对经济增速放缓的不满。

不过,现实的差距可比雄心刺眼多了。印度和中国在航母建造领域的差距,可不是"时间早晚"的问题,而是"体系能力"的巨大鸿沟。

要建成核动力航母,印度至少面临三大技术缺口,每个都得靠外部帮助,还都充满了不确定性。

第一个缺口是核动力装置小型化。印度唯一的国产核潜艇"阿里汉特"号,搭载的反应堆功率只有83兆瓦,远远低于航母所需的150兆瓦以上的标准。

俄罗斯虽然有意提供K - 43核潜艇反应堆的改良版,但这个型号的反应堆有"启动慢、噪音大"的问题,而且俄罗斯还明确表示不会提供核心设计图纸,印度只能依赖俄企进行后期维护。

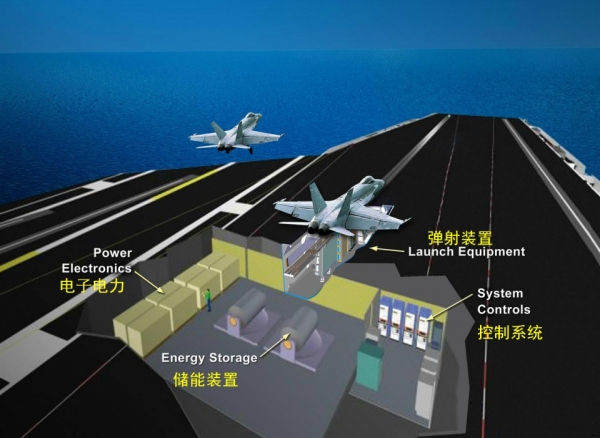

第二个缺口是电磁弹射器。美国通用原子能公司虽然在2025年8月和印度启动了谈判,打算提供和福特级航母同款的电磁弹射技术,但美国国会对向印度转让高端军事技术有顾虑,可能会附加"禁止用于非航母平台""接受美方技术监督"等条件,而且交付时间至少得4年。

第三个缺口是国产舰载机。印度计划配套的LCA "光辉"舰载版,2025年7月才刚刚完成滑跃起飞测试,航程只有2500公里,比中国歼-35少了1000公里,载弹量还不足4吨,而且还没适配电磁弹射模式,就算美国把弹射器提供给印度,这款战机也很难发挥出战斗力。

这些技术缺口能不能补上,很大程度上要看美俄的态度,可这两个国家都有自己的小算盘,不会轻易给印度"全套解决方案"。

美国愿意提供电磁弹射器,其实就是想通过技术绑定让印度疏远俄罗斯,同时还能赚上一笔高额利润,单套电磁弹射器报价就高达15亿美元,还不包括后续的维修服务。

而且美国绝对不会转让弹射器的控制软件和设计图纸,这就意味着印度未来要是想升级,还得继续依赖美国。

俄罗斯呢,则是希望通过核反应堆合作,巩固和印度的传统军售关系。毕竟印度目前70%的武器装备都来自俄罗斯,俄方担心要是不提供技术,印度可能会进一步倒向美国。

但俄罗斯也会保留关键技术,比如反应堆的燃料更换周期,俄方方案是5年更换一次,而中国同类技术已经实现了10年更换,这样就能确保印度长期依赖俄企服务。

至于印度自己,国内企业的研发能力根本支撑不了技术消化。负责舰载机研发的印度斯坦航空(HAL),过去10年研发的战机坠毁率达到23%,连维修俄制战机都经常出失误,要想吃透美俄的高端技术,几乎是不可能完成的任务。

印度的核动力航母计划,本质上就是"战略焦虑"和"工业能力不匹配"的产物。它想通过一艘航母同时实现"对抗中国"、"彰显国产实力"、"平衡美俄关系"三个目标,却忽略了自己缺乏完整工业体系、核心技术依赖进口、项目管理能力薄弱的现实。