腾讯2月16日确定,微信搜一搜已经灰度测试接入DeepSeek。至此包括腾讯元宝、ima等产品在内,腾讯已经有十余款产品组团接入DeepSeek。这再次说明,技术先驱固然伟大,但有面向用户的应用场景才是王炸。

同时,之前DeepSeek已经吸纳了大批之前尚未接触AI应用的用户,但微信作为普及的推手,将真正开启全民AI时代,同时也是AI应用在C端的重要转折点。

这也促使腾讯在2月17日早上开盘后股价重回500,自从2021年其股价从高点的700元下跌以来,这是首次回到500元之上。尽管只保持了一小段时间,但市场上对腾讯AI风评的逆转,已经说明了内在的意义。

2023年的一次腾讯财报电话会上,有机构发问,ChatGPT热潮之下腾讯虽然在做混元模型,但看起来比其他公司低调太多,腾讯实在憋大招还是有其他策略?马化腾的隔空回应是:

"我们也一样在埋头研发,但是并不急于早早做完,把半成品拿出来展示。对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好。而且更关键的是场景落地,相信我们是有很多场景是可以落地的。"

一个很重要的细节是,DeepSeek虽然一直在幕后推动研发和模型迭代,但DeepSeek-R1这个关键产品是在1月20日才发布的。到微信整合接入它,中间仅仅相隔一个多月。从行业以及全民使用的热潮中,微信或许确认,现在已经可以充分在C端产品中应用AI,场景落地该跑起来了。

三个定调,解释微信接入DeepSeek

首先,快速接入DeepSeek证明腾讯内部对AI的关注度其实非常高,并不像外界理解的一样佛系。去年底ima上线之时,有人说这又是团队刷KPI的作品。我们目前尚不能直接确认这款产品会走到最后,但从腾讯的动作来看,ima等产品一直在跟踪AI趋势进行迭代,多少能反映对产品的态度,以及用户需求的关注。

此外,元宝、ima等产品其实在部分功能上有重叠,而这能验证用户现阶段到底会用AI来干什么--尤其是在腾讯生态、微信生态之内,用户会怎么利用微信的内容,又有哪些可能的改进和发展空间。微信搜索接入DeepSeek,首先关联上的也是内容相关的心智。这一点,就类似于小红书对AI搜索的测试。

微信和小红书都具备国内领先的、闭环的内容生态,只有它们自己掌握着最佳的利用方法。而微信的规模显然更大,是真正的全民级机会。当前的测试,可以借势将AI的一部分心智锁定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用户可能最后还是会因为没有AI刚需而流失,但微信的用户即便现阶段对AI不感兴趣,也始终还是微信的用户,未来有可能被其他方式激活。

其次,微信作为真正的国民级应用,在C端的影响力是独一份的,作为应用入口的价值也是无可匹敌的。小程序就是一个例子。所以,当微信开始逐步接入DeepSeek等AI功能,既标志着AI全面进入了抢抓产品和应用的阶段,又可能预示着部分竞争对手的机会已经接近流失。

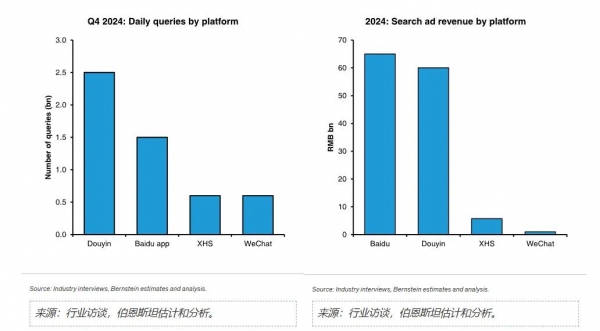

Bernstein在研报中是这么说的:"腾讯用户行为数据的独特性等生态资源,难以被竞争对手复制。"它引用的数据显示,微信在没有接入DeepSeek之前,每天的搜索量大约是6亿次,百度每日的搜索量约15亿次,而抖音接近25亿次。从收入上看,微信2024年相关的收入不到10亿元,而百度和抖音都超过600亿元。

这组对比的长远意义可能并不在于微信本身的商业化货币化,因为它对此一向克制。关键是微信将可以借AI进一步激活生态的价值,关联到其他产品,比如小程序、视频号或者电商。

紧接着,由于用户的时间永远是有限的,AI应用又依附于现有互联网生态,当微信提供的功能和体验足够完善,其他产品必然无法靠一些重复的特性获得用户青睐。市场的隐形淘汰其实在微信入局时就已经展开。现在的微信搜索还没有充分利用好微信平台的内容生态,但当我们讨论AI在C端、在端侧的发展时,腾讯和微信必然不会缺席。所以难怪有用户这样形容最近的AI追逐战:梁文锋携开源DeepSeek掀了AI的桌子,张小龙用AI

最后,DeepSeek之所以这么快被腾讯和微信选中,市场流传的一种观点是,早期大模型拼参数拼性能时期,AI技术倾向于很快"落伍",无法进入应用。现阶段DeepSeek的开源和相关技术路线成本足够低,试错也不要紧。这就像苹果同样不急于跟随AI概念一样,坐拥一个好的平台,不需要像初创产品一样从一开始就"卷",是一种天然的优势。

而从二级市场角度看,相关应用的爆发除了利好腾讯这样的站在舞台中央的公司之外,对算力等产业链上的其他生态位,也依然是利好的。因为想要在事实上提升应用体验,还是有更多的卡、更多的调试,是最直接的方法。并且,DeepSeek等推理模型的能力越是强大,用户要接受一个新的应用时,就会期待这个应用的水平超过模型本身要更多。综合来看,AI创新的限制既在解除,又在加强。

AI的"半成品"阶段还有很长一段路要走

某种意义上,当前类似于马化腾口中的"半成品"辈出的阶段。AI领域每一次涌现新机会,都会使得之前诞生的一些产品展现出"半成品"姿态,核心原因是其逻辑不够硬。例如chatbot产品早期的泛滥。

关于这种"半成品"或者"中间态",有几条思路可供理解参考。

首先,关于AI的终点、大模型的价值,行业依然存在很多争议。如果把AI的发展比作工业革命,那么当前的不少路线和产品都可能属于"半成品"的范畴。比如业界不少专家都有观点,市场追捧的Agent可能最后只是大模型的过渡或者中间状态。未来大模型真正拥有足够的智能后,并不需要Agent这样的应用形态作为中介去执行一些任务。

一个典型的例子是OpenAI前段时间发布的Operator,这是一个典型的Agent。如果OpenAI愿意,它可以围绕这个产品进行迭代升级,深入手机系统,做很多功能设计。不过这样一来,模型的智能提升程度就可以忽略不计。又或者它可以继续强化模型训练,寻找智能强化甚至代替功能的方法。这是两条路,也就意味着现在的产品形态都只是一种过渡阶段。

其次是既有的理念也完全可以被刷新。DeepSeek-R1诞生和开源之前,业界也有开源路线,Meta就一直坚持开源路线没变过。但在那个阶段,市场普遍认为开源是一种对抗闭源,防止被闭源排除到市场外变成others的手段。而在DeepSeek-R1火爆全球后,市场又发现,原来即便采取开源路线,也可以形成非常积极的向上冲击的姿态。仅DeepSeek的APP用户量的快速增长,就说明了这种效应的存在。这就像电商时代拼多多和抖音电商的崛起,有些因素是反常规逻辑的。所以,对AI产品的发展来说,现在谈定型还为时太早。

最后是具体产品的更新方面,AI现阶段对用户日常生活、工作的渗透,都还有很大的空间。即便是微信搜一搜,也仅仅是各种场景中非常微小的一块。

同样的典型案例来自国内竞品,豆包。豆包在DeepSeek走红之前是当红炸子鸡,具备很高的日活。而豆包的产品路线中,非常明显的一条路径就是做浏览器。

目前的豆包PC客户端,实际就是一个囊括了大量面向普通用户的AI功能,同时加入了跨应用操作功能的浏览器。类似划词搜索、翻译等功能,豆包在微信PC端也一样可以生效,这已经让不少PC软件失去了存在的价值。考虑到一个浏览器本身就像操作系统一样海纳百川,未来还能承载更多的Agent功能,豆包或者其他产品的进化必然不会停在这一步。

因此,综合来看,DeepSeek全面刷屏社交媒体,已经在大部分普通人的心中铺好AI的土壤。春种秋收的比拼随之展开,这可能是生成式AI成为世界级科技热点以来,最关键的博弈阶段。