无数人一谈明朝都会说一句:天子守国门,君王死社稷。

这话透着硬气,也让人朗朗上口,可是在硬气和上口背后则是一个朝代一个国家的战略性错误!

风骨虽然好,但是真不该如此迁都北京。

因为迁都北京就是明朝的最大错误。

因为迁都北京就是明朝的最大错误。(硬气背后是错误)

远不如依靠南京,发展远海,从陆权国家慢慢转变为海权国家那么重要,如果没有这战略性错误,近代中国那会如此狼狈不堪!

北京:帝都,处华北腹地,上接东北,下通天津,勾连大海,左慑内蒙,剧中而引领华北中原,地理位置优越,是现在中国政治经济中心,也是超级大城市,今日之北京是如此的高大上,被称呼为"帝都"。

可是历史上的北京又如何?

先秦时,北京地区并不属于中原核心区,最先控制北京的是诸侯国燕国,时称燕都。

秦始皇统一六国后,吞并燕国设置蓟县,之后数百年北京都是边陲重地,五代十国时,后晋儿皇帝石敬瑭割燕云地区给契丹,北京地区从此被被异族控制近300年之久。元末明初朱元璋在南京建国称帝,之后就派徐达北伐击败蒙元同时收复燕云,徐达作为大将顺势镇守北京,并归化周边蒙古部落,

北京地区终于回到中原文化主流的怀抱,后来朱元璋分封第四子燕王朱棣镇守北京地区。

朱元璋去世后,皇孙朱允炆继位,在儒生建议下,毅然剥藩,燕王朱棣因此开始靖难之役,并且许诺朵颜三卫,事成之后,让朵颜三卫自治,这也为后来的君子守国门埋下祸根,在蒙古雇佣军和朱棣自己的努力下,朱棣最终打败建文帝,继承大统称永乐帝,随后迁都北京。

朱元璋去世后,皇孙朱允炆继位,在儒生建议下,毅然剥藩,燕王朱棣因此开始靖难之役,并且许诺朵颜三卫,事成之后,让朵颜三卫自治,这也为后来的君子守国门埋下祸根,在蒙古雇佣军和朱棣自己的努力下,朱棣最终打败建文帝,继承大统称永乐帝,随后迁都北京。(明朝北京城)

这就是明朝都城由南京变成北京的始末!

那么一开始朱元璋为何要选南京做都城就值得研究了,想明白这个问题,就会知道为何"天子守国门,君王死社稷"是绝对错误的决定。

朱元璋定都南京,有又很多无奈的,其实一开始,作为一个念家的人,他最中意的首都是家乡临濠也就是安徽凤阳。但是反对声音太多,特别是因刘伯温反对而作罢。

注意反对者名字,刘伯温!

其实每个时代都会有眼光远超时代的人出现,在明代这个人毫无疑问就是刘伯温。

刘伯温其人是"浙东集团" 代言人,"浙东集团"是一群什么人,他们不同于"淮西集团"的一群武夫,而是一个文人派系,根据地就是今日浙东地区,属于江浙地区。

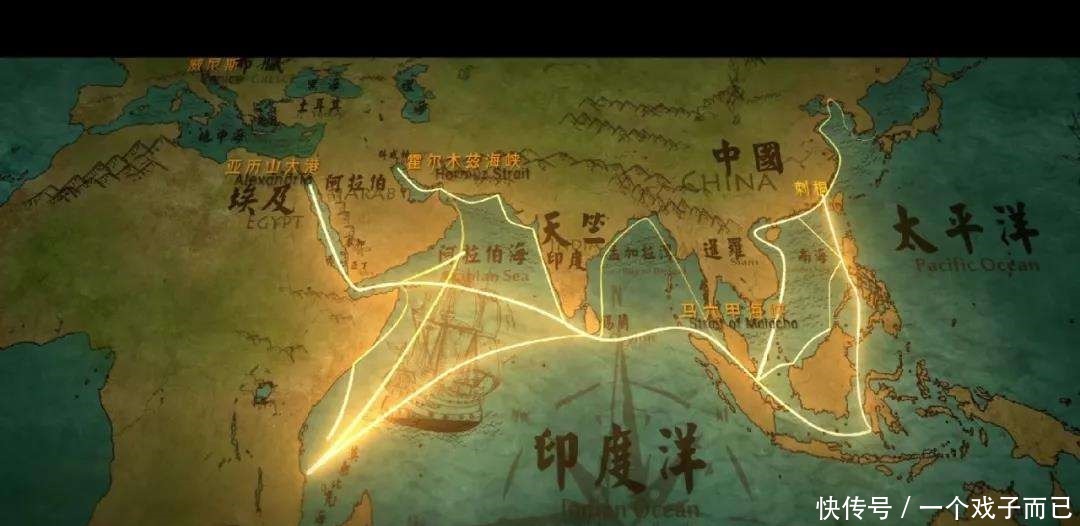

宋元时期,应该说是古典中国沿海贸易最发达的时期,发达到什么程度。

可以说全世界进出口贸易最繁盛的就是中国宋代还有后续的元朝,当时的泉州,扬州已是万国泊港的繁荣码头,而江浙地区则是商业繁荣的直接受益者。

作为直接受益者,就明白了海洋对国家财富的重要性,也因此刘伯温深知海洋贸易对国家繁荣的联系,是那个时代少有的,明白世界出路是海洋的人。

在加上士大夫阶层的出生背景,我们有理由相信,刘伯温的意见,其实是整个"浙东集团" 的集体诉求。如此就可说明定都南京,对于朱元璋是无奈,但是对于国家而言是很正确的决策。

因为它有利于中原文明从传统陆路文明转为海洋文明,不至悖世界潮流而动,最后在近现代落后挨打。

因为它有利于中原文明从传统陆路文明转为海洋文明,不至悖世界潮流而动,最后在近现代落后挨打。(宋代海洋贸易图)

雄才大略的朱元璋也不是顽固之人,他在考虑良久后,最终被刘伯温说服定都南京。

除南京所谓"帝王气"之外,国家经济政策,未来发展出路也肯定有考虑。

很多人都说明朝海禁。其实老朱并不是全程都海禁,后来的明朝也没有封海取缔海洋贸易。

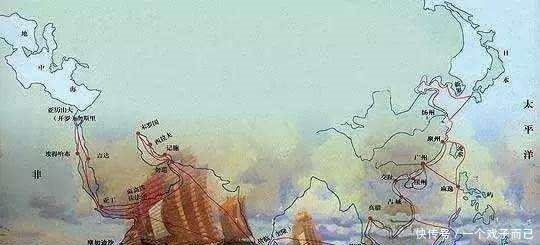

定都南京后,朱元璋也没忘北方防务,安排徐达北伐后,由徐达镇守北京,迁徒无数百姓充实北方人口,设卫所屯田实边,修城墙巩固防线,安抚朵颜三卫。

在将北方防务梳理的井井有条后,才调徐达回来,并安排朱棣任燕王,守卫北方。

由朱元璋一系列动作可看出,定都南京,表明朱元璋心中全国经济中心是江浙,加强北方防务,整合军事力量,是将全国防位中心设置在北京及周边地区。

这南北不同战略,目的不言自明,定江浙,就是加强经济中心控制。

俗话说:''江浙半天下" "太湖熟天下足" 二现代经济学也告诉我们,经济基础,决定上层建筑,立足于财帛富庶之地,手里有钱心里不慌才是正道。

最后明亡,根源不就是穷吗?

这一点就算朱元璋没看见,可刘伯温看见啦,也用自己的指引,让朱元璋看见啦,如果明朝照此方略,立足财帛富庶地,发展经济,用南方财富补北方边疆。

会因为穷而灭亡吗?

会因为穷而灭亡吗?(朱元璋时期形势图)

这里肯定有人会说,你这是以超越时代眼光的上帝视角看问题,是不公平的。

可刘伯温和朱元璋不也是超越时代的人吗?他们或许有没有想到的,但是实践却证明了这一切!

看看明朝后期的现实,江南富庶金银无数,可税收确是难上加难,收税难,运输难,天高皇帝远,贪污严重,加上官员火耗损失,收100两银子到北京能剩40两就不错啦。教训不够深刻吗?

那朱棣为何定都北京,真的是所谓天子守国门吗?扯淡,他就是为自己考虑而已。

首先:北京是朱棣封国,在哪里他安心。(心理因素)

其次:北京地处边疆,边防非比寻常,可是反叛者的他,自己就是靠北京起家,他也怕授予军权给别人会有不稳定因素发生,与国家安稳不利,只能自己上。(稳定边防)

再次:传统陆权影响,千年来中国外患都是北方游牧民族为主,海洋从没威胁,小日本倭寇的事情,那还在百来年之后。(思维限制)

最后:区域经济发展不平衡,南方富,北方穷,为了区域经济平衡发展牺牲自己。(全国政局层面)

没错,以上考虑都很对,自五胡乱华后,北方地区,生产发展就没恢复到唐汉时期水平,缺人,缺钱,缺粮,啥都缺,所以东西都需要大运河运输到北方。迁都北京后,北方经济人口有所恢复,区域不平衡状态缓解,北部边防局势日趋稳定。

没错,以上考虑都很对,自五胡乱华后,北方地区,生产发展就没恢复到唐汉时期水平,缺人,缺钱,缺粮,啥都缺,所以东西都需要大运河运输到北方。迁都北京后,北方经济人口有所恢复,区域不平衡状态缓解,北部边防局势日趋稳定。(坚固的堡垒背后是无法安心治理国家)

以上可以说是积极作用,但是迁都不迁都,事情难道不做?

迁都后做力度大,其实浪费也更大,加强富裕地区统治,创造财富反哺北方,会不会更好?

北京作为明朝核心,却时刻在军事威胁下,没有战略缓冲的国防战略,就像只穿底裤的人一样,一扒光就原形毕露。

明朝历史也一次一次证明如此,土木堡,嘉靖时期蒙古兵临北京,到最后满清扣边,那次不危机四伏,又那有心思治理国家?

天子守国门,君王死社稷,绝对是明朝最弱智的政策。朱元璋,刘伯温用超越时代的眼光,确定了明朝的未来方向。

最后却被自己的儿子给否了,朱棣迁都对明朝确实有短期的好处,可是长期来看,却让中国就此错过海洋时代,现在的中国还深受其害,如果当年我们真的坐拥江南,开发海洋,最后结局犹未可知。

(错过了时代一错几百年)