高温屡破极值、暴雨刷新纪录……2025年夏季,全球极端天气事件频发。据国家气候中心消息,刚刚过去的夏季(6月至8月),我国平均气温创历史新高,为1961年以来历史同期最高。

当"突破历史极值"的字眼频现,我们不禁追问:现在的天气究竟怎么了?极端天气会越来越多吗?带着这些问题,记者采访了江苏气象部门相关专家。

江苏夏季平均气温近65年来第二高

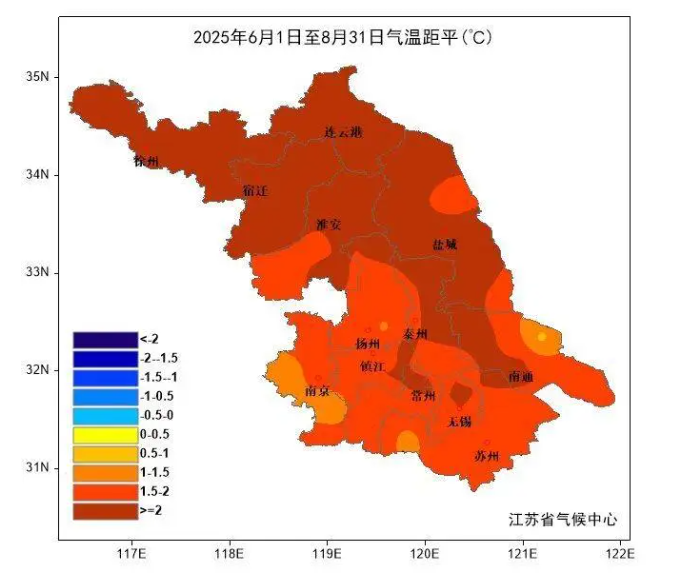

国家气候中心数据显示,今年6至8月,我国大部热力十足,夏季平均气温为1961年以来最高,其中江苏今年6至8月平均气温为同期第二高。

"今年夏季,全国平均气温达22.3℃,为1961年以来历史同期最高。"江苏省气候中心副主任蒋薇告诉《科技周刊》记者,在全国整体炎热的大背景下,我省的气温也显著偏高。数据统计显示,江苏今年平均气温较常年偏高2.1℃,为65年来第二高,仅次于2022年。全省平均高温日数28天,位列历史同期第四。整个夏季共出现6次区域性高温过程,极端最高气温达到39.7℃。

我省多个城市平均气温也创下了历史纪录。监测气象数据显示,截至8月底,全省有19个国家级气象站的本站夏季平均气温创下建站以来最高纪录。徐州、徐州沛县等6站的极端最高气温,盐城滨海、宿迁泗阳等6站的高温日数,以及苏州张家港、泰州泰兴等3站的连续高温日数,同步刷新历史极值。平均气温、高温的极端值和持续时间均创纪录。

那么,今年夏季为何如此炎热?"副热带高压和大陆高压整体偏强是热得明显的直接原因。"蒋薇解释说,今年夏季,副热带高压总体偏强、位置偏北偏西,大陆高压也异常强盛,并与副高打通,形成横贯我国中东部的大型暖高压带。该高压系统异常稳定,长时间阻挡冷空气南下和海洋水汽输送,导致大范围持续性高温热浪。

蒋薇分析道,今年我省的高温天气,主要是由于西太平洋副热带高压北跳时间异常偏早,导致江苏出梅明显提前,在副高持续控制下,7月初就出现晴热高温天气。通常情况下,出梅后副高会逐渐西伸北抬,而今年却"跳跃式"北上,迅速控制江苏,造成淮北夏季降水较少、气温显著偏高。加之我省城市化发展迅速,密集的建筑与硬化路面大量吸热、快速升温,进一步放大了高温效应。

越来越高的气温正在演化为极端天气事件,那未来会越来越热吗?蒋薇认为,从气候数据的长期变化趋势来看,近年来我国及江苏省夏季气温呈现出上升的态势。自2010年以来,我省夏季高温屡破纪录,平均气温和高温日数呈现显著增加趋势。在全球变暖的大背景下,未来高温热浪总体将增强,出现破纪录高温、持续热浪的风险显著增加。

极端天气事件为何频频发生?

除了高温,公众也普遍感觉其他极端天气事件似乎增多了,实际情况是否如此?

"我们常常在新闻中听到'极端天气'这个词,到底什么是'极端天气'?通俗地讲,极端天气是指人们把观测到的温度、降水、风等气象要素的强度跟历史上同类数据进行对比排序。如果过高或过低,我们就认为发生了一次极端天气事件。"蒋薇回应称,并不是天气热一点、雨下大一点,就是极端天气。极端天气是对标气候平均态来界定的,只有远离平均态才叫"极端"。

而极端天气事件的成因非常复杂,涉及到多尺度天气系统的相互作用、地形和下垫面等多种因素的共同影响。早期气象学家认为极端天气事件就是天气系统造成的。比如2023年7月的华北特大暴雨,就是因为来自热带海洋的台风"杜苏芮"北上,把大量的水汽输送到华北地区,这些水汽遇到太行山脉东边的迎风坡,被迫抬升凝结形成大量降水,以致暴雨发生。

极端天气事件增加体现在哪里?联合国政府间气候变化专门委员会发布的第六次评估报告提到,在全球变暖背景下,未来全球,包括我国极端高温事件的频率、强度和持续时间呈现出增加趋势。目前来看,全球高温热浪的强度、频次和持续时间显著增加,极端强降水事件增多增强,同时高温干旱、暴雨洪涝、风暴潮与天文大潮叠加等复合型极端事件也更加频繁。

比如冰川融化事件,全球有20亿人依赖冰川融水满足日常需求。然而,随着全球变暖,冰川融化速度加快,已到快速退缩阶段。当地时间5月28日,瑞士阿尔卑斯山脉的伯奇冰川突然发生崩塌。裹挟着大量冰块、泥浆与岩石的泥石流,径直冲入冰川下方的布拉滕村,90%的房屋被覆盖或夷为平地。对此,专家发出警告称,如果气候持续变化,类似的事件可能反复发生。

为什么极端天气事件会频频发生?蒋薇解释,好比一锅水,在常温下是平静的,如果温度升高,这锅水就开始冒泡,变得活跃。大气活动与此类似,剧烈的大气运动更容易引发极端天气事件。

全球气候变暖也会增加极端天气事件发生的概率。近20年,全球气候变暖的趋势和变暖的幅度增加,极端天气事件出现的频率越来越高,强度也越来越强。联合国一篇科普文章中写道:"很多人理解的'气候变化'就是温度升高,但这只是个开头……气候变化的后果包括但不限于严重干旱、缺水、火灾、海平面上升、洪灾、极冰融化、灾难性风暴和生物多样性降低等。"

出路何在,如何应对?

面对极端天气事件频发,人类又能做什么?

蒋薇表示,极端气候事件的发生是有周期性的,只是不同地区不同种类的极端气候事件的周期性不同。"我们已经从历史时期极端气候事件的研究中获取了很多极端气候事件的周期性规律,但人类活动与极端气候的关系是异常复杂的。"她强调,但可以确定的是,工业革命以来人类碳排放活动的确与全球变暖有关。在这种情况下,气象部门能做的是加强极端气候事件的研究,积极预警极端气候事件,提高大家的防范意识。

面对今年夏季的极端高温天气,我省气象部门积极运用先进的科技手段开展气象监测工作。在农业气象服务方面,通过专家会商提前研判,联动开展跟踪式服务。早在6月30日,省气候中心发出"农业高温风险预警",明确指出需严防"高温煮苗",并通过"农技耘"App向广大农户精准推送。7月初,省气象局持续滚动发布高温预警及精细化农事建议。

在卫星遥感方面,依托省气候中心自主开发的卫星遥感监测评估业务系统,基于风云卫星数据,采用遥感反演算法,生成全省1公里分辨率的陆表高温与城市热岛产品,实现了高精度、近实时的热环境监测。蒋薇介绍,气象部门还强化对下技术指导,协助市县级气象部门完成本地化产品的开发与应用,为全省夏季高温防灾决策提供了有效支撑。

除了气象监测和预报预警,我省还利用科技手段为各行各业应对高温提供服务支持。江苏省气象服务中心王博妮表示,在电力气象服务方面,面对持续性高温天气下电力负荷连创新高的严峻形势,依托24小时值守的预报服务团队、无缝隙全覆盖气象预报产品体系以及基于机器学习的气象影响负荷预报技术,开展滚动式、跟进式能源保供气象服务。通过提前预报、精准研判、动态服务,为电力负荷屡创新高背景下的预报预警和应急调度提供了关键支撑,极大保障了电网稳定运行和电力可靠供应。

此外,积极实现碳中和也是应对极端天气事件频发的有效措施。中国气象科学研究院翟盘茂研究员认为,"实现全球碳中和以前,极端事件肯定进一步增加。碳中和以后,进入负排放的阶段,才能把温度提升的幅度降下来,极端事件的频率可能下降。"

"简约生活、参与低碳行动,普通百姓其实有很多事情可以做,光盘行动、垃圾分类、节能节水、选择绿色产品等等。"翟盘茂呼吁,关键在于真正行动起来,在于日复一日的坚持,这正是公众积极应对气候变化的要义。