"家财万贯,带毛的不算。"这句老话,如今在养猪人心里,恐怕比任何时候都来得沉重。本该是双节备货、市场向好的"金九银十",可2025年的9月,猪市却上演了一出"集体跳水"的惨剧。

一、一片绿油油,猪价地图"塌方"了你敢信吗?9月28日这天,全国生猪均价已经探到了12.58元/公斤,比前一天又掉了5分钱。这5分钱,对养殖户来说,可能就是一顿饭钱,甚至是给猪添的一把料钱。

打开全国的猪价地图,那叫一个"绿意盎然",看得人心凉半截。西南地区率先"塌方",重庆、贵州的猪价已经一头扎进了"5元时代",11块多一公斤的价格,卖一头猪,连饲料钱都包不住。华南地区也没好到哪去,广西、新疆早就成了"12元俱乐部"的失意成员。全国上下,能勉强站在13元线上"撑场子"的,也就只剩下福建、浙江、广东这"三兄弟"了,可他们那点"高价",在一片下跌的汪洋里,更像是最后的倔强。

简单算笔账,现在全国猪价普遍在5块7到6块6一斤之间。这意味着什么?意味着养殖户们辛辛苦苦养大一头猪,不仅没赚头,每头还要倒贴进去一百多块!一个月前还在盘算着保本,一个月后,账本上已经是触目惊心的赤字。

二、越亏越卖,养殖户的"自救"成了"互害"?俗话说"不见棺材不落泪",可现在,养殖户们是见了"亏损"这个棺材,却不得不加快出栏的步伐。这听起来有点矛盾,但恰恰是当前市场最真实的写照。

农业农村部有个数据很有意思:生猪宰后的均重,在8月底的时候跌到了今年最低的88.43公斤。按理说,猪越轻,说明大家都在赶紧卖,不想养了。可从那以后,这个数字不降反升,连续三周往上走,到了9月中旬,已经涨到了89.07公斤。另一家机构卓创的数据也显示,9月份全国生猪交易的均重,比8月份还重了0.46%。

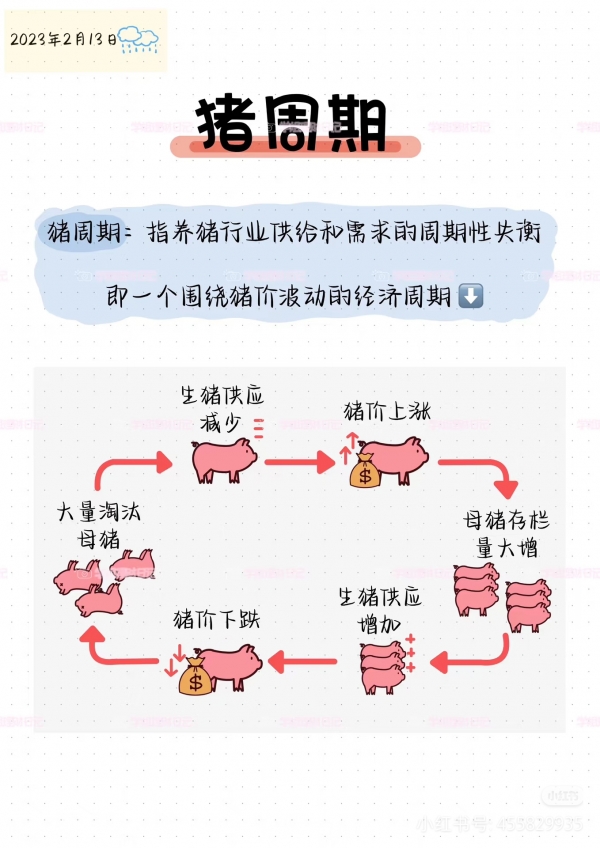

这背后是什么逻辑?是养殖户突然爱上养大猪了吗?当然不是!这叫"体重焦虑"。因为对未来行情彻底没了指望,大家都觉得"晚卖不如早卖,小卖不如大卖",能多出点肉是一点肉,好歹把亏损的窟窿补小一点。结果呢?你这么想,我也这么想,大家都这么想。市场上"大肥猪"突然多了起来,供应量一下子就上去了。这种集体性的恐慌性出栏,就像一场没有赢家的"踩踏",你踩我,我踩你,最终把价格踩得更低,形成了一个"越亏越卖,越卖越亏"的死循环。

三、节前消费"哑火",屠企趁机"压价"

如果说养殖户的集中出栏是"火上浇油",那消费端的"不给力"就是那盆"冷水",直接把火给浇灭了。按理说,国庆、中秋双节在即,市场该是"磨刀霍霍向猪羊"的备货旺季。可国家级大数据中心监测,就在9月26日,北京这个大市场的白条猪批发量,比前一天还少了将近5%!这信号太明确了:节前消费不及预期,老百姓买肉的欲望并不高,或者说,市场上的肉已经够多了。

下游的猪肉摊卖不动,上游的屠宰厂自然就谨慎了。他们一看,猪源这么多,消费又这么疲软,那还客气什么?采购时把价压得死死的,恨不得把养殖户的最后一点利润空间都挤干。这就好比一个天平,一边是源源不断、越来越重的猪肉供应,另一边是纹丝不动、甚至还在下沉的消费需求,天平不倾斜才怪!

四、十月展望:至暗时刻,或许还未到来

综合来看,当下的猪市就像一个被多重利空消息包围的困局:养殖户的悲观预期导致抛售,供应端压力山大;而消费端又迟迟打不起精神,无法承接这庞大的供应。屠企则在这场博弈中,稳坐钓鱼台,手握定价权。

那么,十月份会好吗?恐怕很难。双节一旦过去,消费的短暂"脉冲"也会随之消失,市场将回归平淡。如果产能去化的速度跟不上,如果养殖户的认卖情绪依然高涨,那么猪价的下行通道恐怕还远没有走到尽头。

"物极必反",这是市场的铁律。猪价不会永远跌下去,但真正的底部,往往是在最痛苦、最绝望的时刻才能探明。对于身处其中的养殖户来说,这无疑是一场煎熬的"渡劫"。黎明前的黑暗总是最难熬的,但只有熬过这段最冷的冬天,才能迎来真正意义上的春天。现在,或许正是考验每一位养猪人定力与智慧的时候了。