对于每所高中、每个教师来说,自然是越多学生考上名校尤其是清北越好,但是为了名校录取率以及录取人数的KPI,置学生的意愿以及前途于故不,还配教书育人吗?

日前,一段高三班主任因为学生拒报清北而破防解散班级群的聊天记录,引发网友热议。

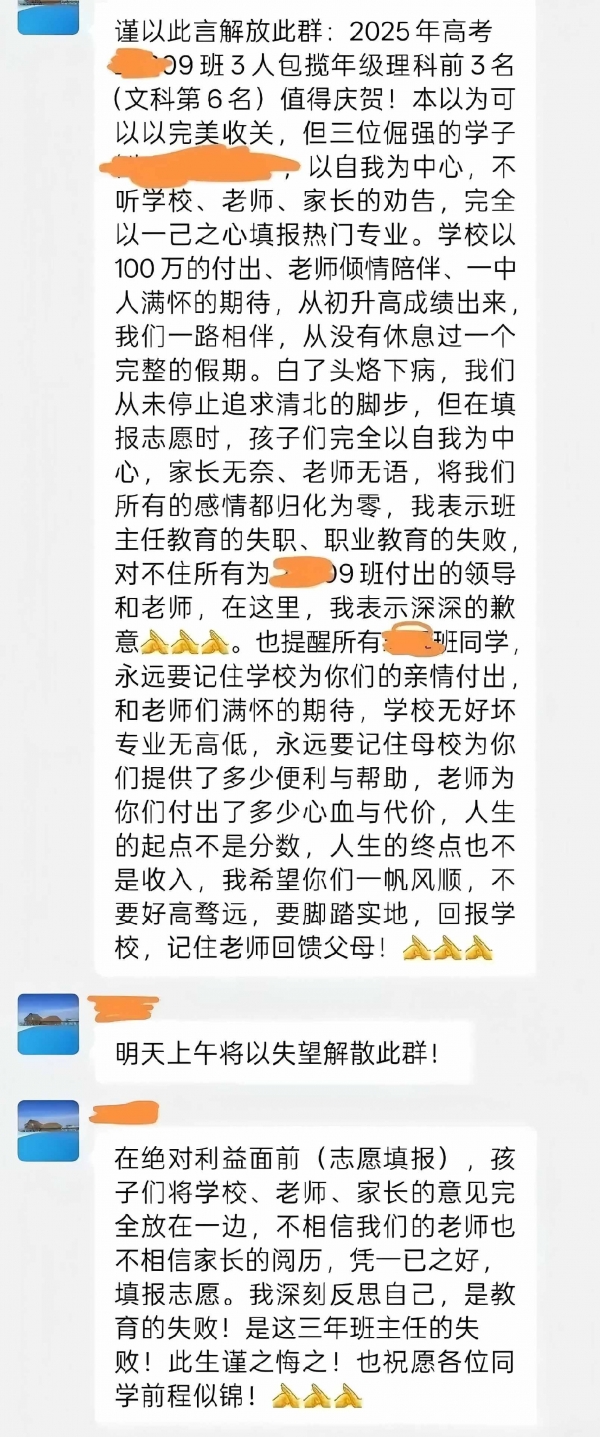

根据网传截图,他们班级在2025年表现优异,有3人包揽年级理科前三名、1人文科第六名,可那3名理科年级前三的学生不听学校、老师、家长劝告,以一己之心填报热门专业,没有报考清北,使得学校的100万付出、老师的倾情陪伴付之一炬,太令学校、老师失望了,故解散班级群。

最后,该班主任还告诫学生们,学校无好坏、专业无高低,希望大家永远要记住母校为你们提供的便利与帮助,老师为你们付出的心血与代价,学会回报学校、记住老师。

显然,这位班主任的"情真意切"并没有感动学生们,有人还把这段聊天记录截图了,晒到网上,结果评论区炸锅了,几乎一边倒批评学校和老师虚伪的。

有网友认为这位班主任太过分,为了追求自己和学校清北KPI,完全不顾学生的自身意愿和前途,忽悠家长、学生报考清北的冷门专业,还说什么学校无好坏、专业无高低,太虚伪了,不配为人师表。

有网友表示专业的选择对于绝大多数学生来说,是关乎前途命运的人生大事,在分数允许的情况下,肯定报考清北以外的名校的热门专业,而不是冲清北的冷门专业,那3名学生做得没错。

有网友则调侃这位班主任说学校为学生付出了多少钱、自己为学生操了多少心的理由太搞笑,首先是因为学校"掐尖"招到了好生源,学校才有那么多资源的,老师才有那么多成绩优秀的学生的,根本不是学校、老师的功劳,批评那3名学生"完全以自我为中心",这位搞反了对象。

……

为什么这位班主任因为那3名学霸没有报考清北,以至于破防到当场解散班级群呢?有网友一针见血,无非"利益"二字。

尽管近年来高考改革不断推进,但是很多学校、老师"唯分数论"和"唯名校论"的观念仍然根深蒂固,名校录取率、录取人数尤其是清北录取率、录取人数就是核心KPI,不仅关乎学校的生源质量、财政等资源的倾斜,也关系到学校主管领导、班主任以及相关老师的升迁、工资、奖金等。

这些对于学校、班主任来说,诱惑力太大了,所以只要有可能,都会鼓励学生往高的报,根本不管专业是否冷门,学生是否适合或者喜欢,将来有没有前途。

应该说,有"清北情结"、建议学生报考清北,这些都情有可原,但是因为学生拒报清北的冷门专业,就破防怒批学生思想觉悟不够,是不懂感恩的"白眼狼",甚至解散班级群,那就太过了。

学校、老师固然有自己的利益诉求,但是学生应该怎样填报高考志愿,学校、老师只能提供参考意见,最终如何选择,应该由学生来决定,这是学生的权利和自由。

学生填报了清北的冷门专业并最终录取,固然学校和老师乃至地方教育部门都皆大欢喜了,可对于学生来说却不是,甚至是苦难的开端。现在绝大多数岗位都是看专业的,热门专业往往好就业、薪资高,大多数冷门专业则往往比较难找到工作,薪资水平也比较低,就算有清北的名校光环也不行。难道学生就活该为了完成学校、老师的"清北指标",拿自己的前途当赌注吗?

在笔者看来,那3名让这位班主任破防的学生,才是理性且明智的。

有冲清北的实力,证明他们的高考分数是非常高的,报考除清北以外的其他名校都是十拿九稳,热门专业随便选,完完全全可以报考其他名校的热门专业或者自己喜欢的、更适合的专业,这样更符合自己的利益和将来的事业发展。

反观报考清北,风险太大了。要么被清北的冷门专业录取,自己不喜欢,读下去没劲,毕业后难就业、收入低,或者需要退学回去复读;要么考不上清北,最后只能通过补录等形式报考档次低很多的高校,或者回去复读。

不管怎么看,都是选择报考清北以外其他名校的热门专业要保险得多。

教育的本质是赋能,是为了让学生拥有独立思考、自主抉择的勇气,是为了成就学生,而不是把他们驯化成听令行事的木偶。这次事件中当事班主任的做法,不仅违背了教书育人的初心,也极其自私自利,不应该是为人师者的作为,应该反省改过。

这次事件也反映了一些学校、老师乃至地方教育部门"唯分数论"和"唯名校论"的观念根深蒂固,希望能够进行改革,破除"唯分数论"和"唯名校论"的考核枷锁,让学生按照自己的兴趣、爱好、特长去规划自己的未来,做独立的、自由的、有思想、有兴趣的人,而不是冲KPI的工具。