前段时间,一段脱口秀表演刷屏网络。

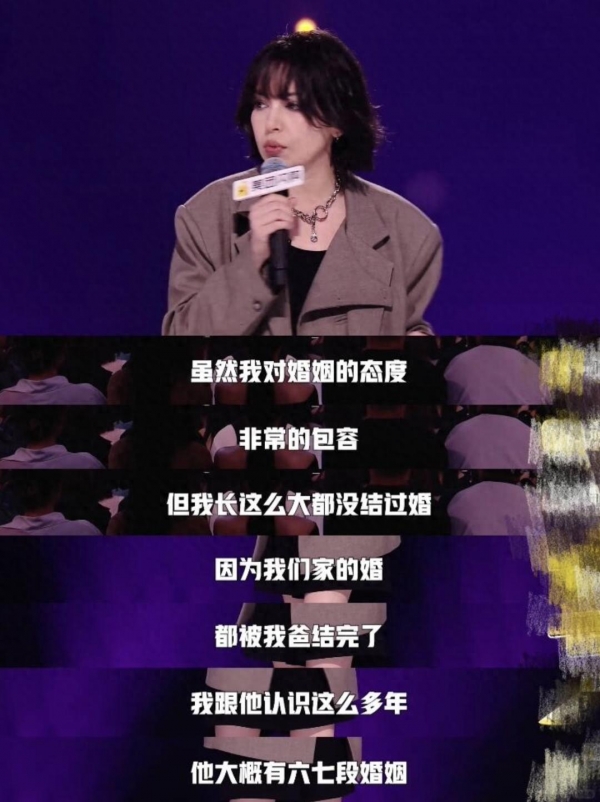

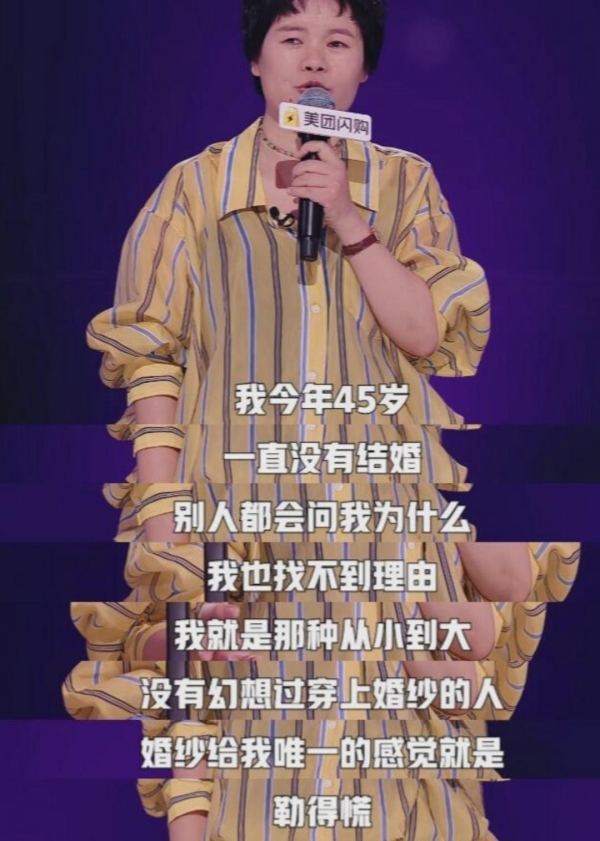

一位女演员说了这样一句话:"我爸结了六七次婚,我就没必要再结了。"台下一阵爆笑,但更多人笑完却沉默了下来。

另一个女演员被问,要怎么平衡事业与家庭时,反问:"你为什么不去问问某些男老板怎么平衡几个家庭?"

话糙理不糙。

她们用看似轻松的表演,把无数女性心中说不出口的东西赤裸裸地讲了出来。

那不是笑话,是现实。她们不是在讽刺生活,而是在把生活原样端给观众看。

这些台词背后,是一场看不见的社会转向,越来越多的中国女性,正在远离婚姻。

01

曾几何时,结婚是社会的默认程序。

20多岁就该成家,30岁还没动静,就要被各种亲戚当成有问题,饭桌上一个眼神、亲戚群里的一句关心,都是刀。

可现在情况在变。

从数据看,中国人初婚年龄在不断上升,尤其一线城市,不婚者比例直线上升。

但真正变化的不只是数字,是态度。

现在的年轻女性,尤其受过高等教育的群体,越来越不把婚姻当成人生必选项。

不是她们不想爱人,不想成家,而是她们更想为自己活一次。

很多人不理解,觉得这是一种叛逆。

但事实上,很多女性早就不是被剩下,而是主动不选,她们清楚地知道自己要什么,也清楚地拒绝自己不想要的生活。

02

拒绝婚姻,不等于拒绝爱情,而是拒绝一个不对等的制度。

在现实中,婚姻对于女性的代价,远比男人高。

谁来牺牲职业发展?谁在育儿上投入更多?谁承担情绪劳动?谁要面对来自婆家的"内卷"?

这些问题在多数婚姻中,答案几乎是一边倒。

有人说那是个案,但当个案变成普遍现象,就是结构性问题。

一位35岁的投行男士在接受采访时说,他希望妻子容易控制,他不是唯一这么想的,只是说出来的人太少。

这种话你放在大街上讲,人们可能会谴责,但你放在现实生活里,却变成很多家庭的默认模式。

不少高学历女性说,宁愿一个人活得清清爽爽,也不想成为男人眼里的"附属品"。

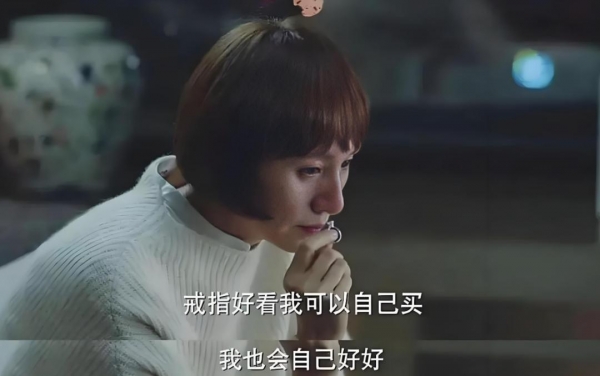

她们要的不是婚姻本身,而是平等、尊重和自由。

03

这代女性和上一代真的不一样了。

她们受过更好的教育,拥有更强的经济独立能力,也更善于表达自己。

在过去,孝顺的标准是听话,是结婚生子,是按部就班。

而现在,有些人开始重新定义"孝",不是按照父母的意愿活,而是努力把自己活好。

不少女性已经明白,结婚不是成就人生的唯一路径,而独身也不是失败的标志。

她们开始探索更多样的人生形态,她们可以是创业者,是研究员,是自由职业者,是志愿者,是背包客。

她们的身份不再需要一纸婚书来验证。

有些人或许会说,这样的女性只代表少数,但别忘了,所有的趋势,最初都是从少数开始的。

04

不结婚不代表不孤独,但结了婚也不见得就幸福。

很多人拼命想抓住婚姻,是出于对孤独的恐惧。

但事实是,一个人孤独,可能还能自我疗愈,两个人在一段糟糕的关系中互相折磨,那才是真正的消耗。

过去人们总说:"你怎么还不结婚?"如今,越来越多女性开始反问:"为什么我非得结?"

也许她们的答案并不一致,有人是因为不信制度,有人是因为追求自我,有人是因为看清现实。

但她们有一个共同点,她们不愿再被定义,不愿再被逼迫,不愿再为了满足社会期待而委屈自己。

05

这个时代的女性,正在走出沉默,不再沉默忍受,不再沉默忍让,不再沉默牺牲。

她们通过脱口秀、纪录片、社交媒体表达自己的不满,也通过选择自己的生活方式,摆脱传统对"好女人"的定义。

以前,女人活得再好,只要没结婚,就会被贴上失败的标签。

现在,有些人开始明白,真正失败的,是那些活在别人的期待里,却从没为自己活过的人。

她们或许还会被质疑、被攻击、被误解,但她们正以自己的方式,拓宽这个社会对成功、幸福和完整的定义。

婚姻本不该是人生的必答题,它是选择题。

而选择,不应带有羞辱。

她们不是剩女,不是不婚族,她们只是说了一句平常的话,我有权决定,怎样过这一生。

这个声音,不该被嘲讽,不该被贬低,更不该被沉默,这个声音,正是当代女性觉醒的声音。