中国农村基层组织建设始终是国家治理体系的重要组成部分。2025 年,村两委换届工作在全国范围内有序展开,这项工作直接关系到亿万农民的切身利益。换届选举旨在优化干部结构,确保乡村治理适应现代化要求。

国家层面出台指导意见,强调年轻化、专业化和规范化,以推动乡村振兴战略深入实施。村两委即村委会和村党支部委员会,其换届周期从以往的三年调整为五年,这延长了任期,有助于干部长期规划乡村发展,避免频繁变动带来的不稳定性。

在年龄规定方面,国家没有设定统一的强制标准,而是提供原则性指导,允许各地根据实际情况灵活执行。指导意见指出,村党组织书记和村委会主任的任职年龄原则上不超过 60 周岁,其他村两委成员一般不超过 65 周岁。这一规定旨在促进干部队伍年轻化,避免年龄偏大导致的思想保守和执行力不足。

不同省份和地区在落实时存在差异。例如,在江苏南通高新区,新任村干部年龄要求在 35 周岁以下,并需具备大专及以上学历。这反映出东部发达地区对年轻高素质人才的偏好。

江西宜春袁州区则规定,新任村主任和村支书年龄不得超过 45 周岁,强调政策执行能力和乡村工作经验。河南某些地方将村主职年龄上限设为 60 周岁,而部分试点村落严格控制在 55 周岁以内。这些变异源于当地人口结构和经济发展水平。

年龄清退机制的推行,是为了根除乡村治理中的顽疾。长期以来,一些村干部任职时间过长,可能导致权力固化,影响公平分配资源。2025 年换届强调,对超过年龄上限的现任干部,不再允许续任或参选,必须平稳交接。这不是简单的人员更换,而是制度层面的优化。举例而言,如果一位村支书已满 61 周岁,在换届审核中将被列入清退名单,转为顾问角色或完全退出。

国家指导意见还优先选拔四类人员担任村支书:退役军人、大学毕业生、返乡创业青年和本土能人。这些群体往往具备较强的责任感和创新能力,能更好地推动产业发展和环境治理。

除了年龄规定,换届工作注重学历提升。许多地区要求村干部至少具有高中或中专学历,东部省份更倾向于大专以上。这旨在提高干部的政策理解力和管理水平,避免过去因文化水平不足导致的执行偏差。2025 年 7 月起,农业农村部组织大规模培训,覆盖全国上百万村干部,内容包括法律法规和农业技术。

纪律要求是换届新规的核心部分。村干部需严格遵守廉洁自律,避免以权谋私。财务公开成为强制性措施,村委会收支必须定期公示,接受村民监督。针对过去存在的资源分配不公问题,新规强调依法行使权力,不搞一言堂。

乡村振兴工作队的组建,是 2025 年换届的亮点。由年轻成员主导的工作队,负责产业发展、环境整治和文化建设。老干部担任顾问,形成新老搭配的模式。这支队伍的核心成员多为退役军人和返乡大学生,他们带来现代理念,推动乡村数字化管理。

从全国数据看,换届进程已进入高峰期。东部地区选举完成率超过 50%,中西部省份加速推进。最新统计显示,换届后乡村投资增长 20%,产业项目落地明显增多。偏远山区灵活调整年龄标准,确保人才充足。

年龄清退的文化内涵在于传承与创新的平衡。传统乡村重视经验积累,但现代化需注入活力。通过代际更替,乡村实现法治规范,避免人情主导。资源分配转为公开招标,确保公正。村民参与监督,推动透明。这些变化,重塑着农村社会结构。

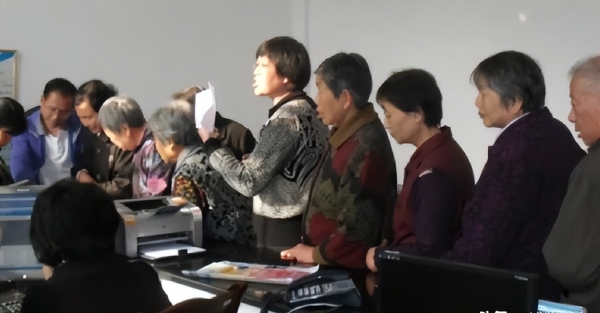

在具体执行中,村两委换届注重程序规范。选举现场需公开透明,候选人演讲描述发展计划。年龄审核作为第一关,现任干部超过上限者无法参选。工作队成员积极协调,确保流程顺利。纪律执行严格,违规案例显著减少。这些细节,体现了国家对基层民主的重视。

政策还强调监督机制。村民代表定期检查财务记录,提出改进意见。新队伍上任后,活力迸发,推动改革。产业园开发协调投资,监督施工进度。环境治理清理废弃物,分类处理。这些行动,带来了乡村面貌的切实改善。

至今,许多村落变化显著。道路修建提升通行效率,货物运输更便捷。文化广场组织活动,增强社区凝聚力。整体而言,这一机制推动乡村现代化,文化底蕴得以深化,对农民生活产生了深远影响。

年龄机制的探析,揭示中国乡村治理的智慧演变。从传统到现代,代际更替确保持续发展。工作队在基层一线传播先进经验,优化结构。财务系统公开,生成报告,便于查看。这些实践,值得进一步推广。

换届工作进入尾声,新负责人稳定局面。全国多地选举完毕,新团队推进项目,吸引投资。乡村振兴步伐加快,保持积极方向。在这个过程中,为更好地服务农村发展,在人才培养的持续性、政策宣传的深入度、不同地区发展的平衡性等方面还需要不断完善。比如,持续加强对新上任村干部的后续培训,使其能不断适应发展需求;进一步深入宣传政策,让广大村民更好理解和参与乡村建设;加大对发展相对滞后地区的支持,缩小地区间差距。

2025 年村两委换届新规背后的逻辑,是为了实现乡村治理的现代化转型。国家在平衡公平与效率时,充分考虑到不同地区的实际情况,在制定年龄清退等标准时既给出指导性方向,又允许地方根据自身人口结构、经济发展水平等灵活调整,以实现乡村治理中公平选拔干部、高效推动发展的双重目标 。