众所周知,殡葬方式一直是社会各界广泛关注和讨论的话题,而土葬与火葬的争议更是其中的焦点。随着时代的不断发展,社会观念也在悄然发生变化,一场有关生命告别方式的深刻变革正在悄然酝酿。

从古老的土葬习俗到逐渐普及的火葬制度,每一次转变都不仅仅是技术手段的更新,更是文化传统与现代观念之间的激烈碰撞与深层对话。而今,我们正站在一个新的历史关口,面对更为深远的选择和变革。如何在尊重传统的同时,顺应时代潮流,构建更加文明、绿色、可持续的殡葬方式,已成为当下亟需思考的重要课题。

随着土地资源日益紧张,环境压力持续加剧,传统的殡葬方式正面临前所未有的挑战,已难以持续维系。进入2025年,一场覆盖全国的殡葬改革悄然拉开帷幕。以生态安葬为核心的新型殡葬方式,正逐步替代传统的土葬与火葬,成为更多人关注和接受的全新选择。

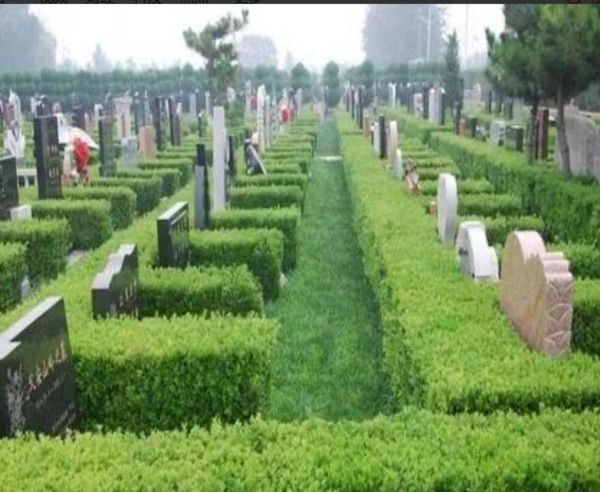

相关数据显示,传统土葬每年占用大量珍贵的耕地与林地,而且这一趋势仍在不断扩大。火葬虽在一定程度上缓解了土地紧缺问题,却因触碰部分传统观念,引发不少社会争议。一些地区甚至出现"火化后再土葬"的现象,不仅违背改革初衷,也造成资源的二次浪费。

在此背景下,如何在尊重逝者安息需求的同时,切实保护好有限的土地资源,已成为一项迫在眉睫的民生议题。为回应这一挑战,各种新型生态殡葬方式应运而生,如树葬、花葬、草坪葬等。这些方式通过更为环保、节地的形式,让逝者以自然的方式回归大地,实现"入土为安"的同时,也让绿色理念延续于生命的最后一程。

目前,已有多个省份陆续启动生态安葬的试点与推广工作,并相应推出了补贴政策,以鼓励群众选择更环保、节地的殡葬方式。其中,青海省率先迈出了实质性步伐,出台了一系列惠民政策,受到广泛关注。

根据青海最新出台的政策,只要在该省工作、上学或服兵役,不论户籍所在地为何,均可申请免费的基本殡葬服务。服务内容涵盖接运遗体、遗体暂存(停尸间)、告别仪式厅的使用等所有基础环节,连骨灰盒也由政府免费提供。过去租用告别厅可能需要几百元甚至上千元开支,而如今全程无需个人承担费用,切实减轻了群众的殡葬负担。

此外,对于选择生态安葬方式的逝者家属,如树葬、海葬等,政府还会发放1500元至3000元不等的补贴。值得一提的是,藏族传统的天葬也被纳入生态葬范畴,同样享受补贴政策,体现了政策在尊重民族风俗与推动绿色理念之间的平衡。

值得广泛推广的另一个成功案例来自广西和福建,特别是在奖励政策方面。广西省在6月27日发布了生态安葬的奖补通知,进一步加强了对生态葬法的支持力度。

根据通知,对于选择骨灰自然安葬或骨灰撒海的逝者家庭,政府将一次性奖励从800元提升至1600元。而对于那些已经安葬骨灰超过十年的逝者,每具遗体的奖励仍然保持在500元。广西此举无疑走在了全国前列,值得高度赞扬,也应当在全国范围内进行推广。

这种做法不仅能够有效节约土地资源,减少不必要的殡葬开支,还能避免过度铺张与攀比心理的滋生,更重要的是对生态环境的保护起到了积极作用。

在我国各地,生态殡葬正悄然兴起,逐渐改变着人们告别生命的方式。其中,大兴安岭的树葬模式便是一种引人注目的新实践。逝者的骨灰被安置在可降解容器中,埋于树下,随时间自然分解,化作养分滋养树木。当地数据显示,每棵树仅承载一位逝者,容器降解后,地表仅设一块柔性纪念牌,真正实现"以树为碑,落叶归根"的生态追思。

在广东汕头,集体海葬已有二十余年历史,自1998年开展至今,已有超过14万份骨灰归于大海。2024年一次集体海葬活动中,便有1857份骨灰撒入海中。当地政府提供全程免费服务,并为家属发放交通补贴,鼓励更多人选择这种绿色告别方式。

而四川在生态创新方面也迈出积极步伐,提出"墓园即公园"的理念,推动将墓地建设成生态休闲空间,每个墓位都附赠一棵纪念树,实现"一墓一树",不仅节约土地,还赋予纪念更多情感与象征意义,展现出人们对生态文明与生命尊严的双重关怀。

福建还探索了深埋骨灰的生态殡葬方式,力求在节地与环保之间取得更好平衡。

不仅是大陆地区,台湾也在殡葬制度上推陈出新,出台新规对殡葬公司的预付款进行监管,确保消费者资金安全,防止企业恶意跑路。这一举措体现了对群众权益的重视,也为行业规范发展奠定了基础。

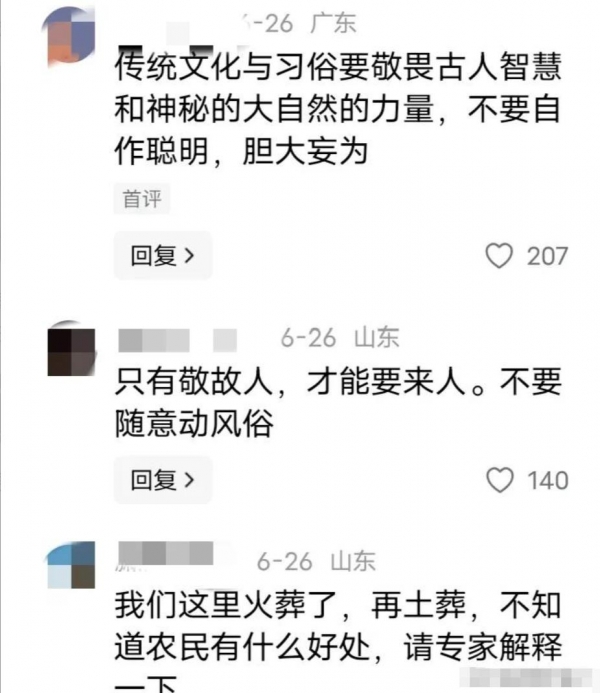

当然,对于这场殡葬改革的推进,社会上也存在不同的声音。一方面,不少人表示支持,认为生态殡葬不仅顺应时代发展潮流,有助于节约土地、保护环境,还能减轻家庭负担,是一项利国利民的善政。另一方面,也有不少网友对此持保留态度,担忧改革可能触碰传统习俗与个体情感,认为应当尊重逝者及家属的选择权,切实保障"丧葬自由"的基本原则。

殡葬制度的变革,既关乎生态理念的推广,也关系到千家万户的情感寄托与文化认同。如何在推动绿色发展的同时,充分尊重多元文化与个体意愿,成为改革过程中不可回避的重要课题。

这场殡葬新政的变革,不仅体现为财政上的投入,更体现在对细节的用心打磨,为实现生态殡葬的目标提供了全方位的制度保障。这标志着我们正逐步摆脱"谁有钱谁风光"的传统丧葬观念,回归生命本源,实现与自然的和谐共融。

然而,改革的意义不仅在于殡葬形式的革新,更深层次的,是人们思想观念的更新与转变。在这场变革中,我们需要以更加开放的心态拥抱新理念,以更加理性和科学的态度审视生命与死亡的意义。

唯有如此,我们才能真正理解这场殡葬改革所承载的时代使命,才能推动社会在文明与生态的道路上不断前行,迈向更加和谐、可持续的未来。