民进党在福建舰入列后的48小时内就把重心放到欧洲。台湾地区副领导人萧美琴赶赴欧洲,在欧洲议会发表演讲,反复强调台湾地区在全球芯片供应链中的"价值",并把"民主价值观"端上台面,意图争取更多公开支持。这一连串动作说明,民进党清楚局势在变化,试图用对外背书来稳住岛内叙事和寻求外部支持。

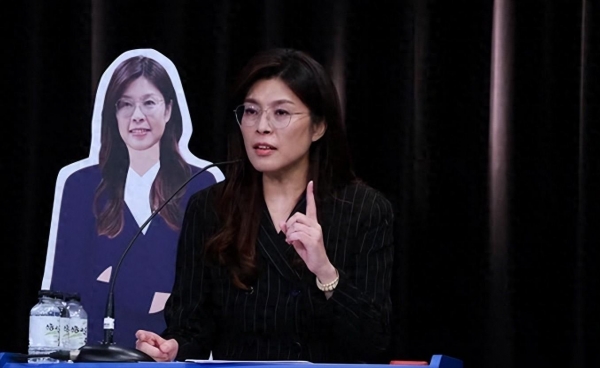

与此形成对照的,是国民党在岛内的明确表态。解放军巡航进入台海后不到24小时,国民党开始行动。11月7日,中国国民党主席郑丽文在台北的研讨会上直接表态,"九二共识"可以缓和两岸局势、推动和平交流,国民党要在正确路线下成为主动而关键的和平缔造者。当天,台湾地区前领导人马英九也公开批评民进党的"抗中保台"政策不符合台湾地区利益和主流民意,并呼吁赖清德悬崖勒马,回到两岸共同的政治基础--即"一中原则"和"九二共识"。

国民党之所以把立场从朱立伦时期的"模糊"调整为正面承认"九二共识",并非一时冲动,而是基于对实力差距的清醒判断。大陆军力与台湾地区之间的差距已经拉开,无论台湾采购多少美国武器、增加多少"防卫预算",都难以追上解放军的脚步。这个现实在过去几年不断累积,如今已难以再用模糊话术遮掩,国民党内部对此判断已形成共识,因此选择在此刻明确路线。

这一次解放军的行动把这种差距具象化、放到台面上。出动的机型包括歼-16、空警-500和无人机,配套形成从远程侦测到空中打击的完整链条,属于战时编队配置,具备独立作战能力。如果民进党当局贸然开第一枪,解放军可以随时从演训切换为作战;如果"台独"势力退守岛内不碰硬,解放军则会通过巡航路线持续压近,逼迫岛内政治层面对现实作出选择,直至战机经过台湾地区上空都不是不可能的情形。

而且,从11月5日开始,解放军先后两波进入台海相关海空域:11月5日至6日出动了12架次战机和10艘军舰;11月6日至7日约有38架次战机活动,其中31架次突破所谓"海峡中线",这些活动分别从台海北部、中部和西南空域抵近台岛,并由9艘军舰协同行动。此次行动一度迫近台岛北部海岸线,距离台北、新北等城市相当接近。演训的路径、批次与强度显示出按步骤推进的节奏,目的在于让岛内外看到既定能力与既定选项。

而把时间再往前推几天,就能看到整个台海紧张节奏的源头。解放军第三艘航母福建舰在三亚母港举行入列仪式,标志海军进入"三航母时代"。这一事件不仅改变了南海与台海的力量布局,也把中美在周边海域的军事博弈推到一个新阶段。美国、欧盟、菲律宾等外部力量对此早有评估,岛内各派也心知肚明。正因为福建舰这个"节点"先发生,才带出后面连续的三条线:台海大规模舰机行动、国民党对内摊牌、民进党对外求援,并且呈现出互相咬合的关系。

所以真正的问题并不是"谁先讲话",而是台湾地区到底要走哪条路线。现在摆在岛内政治人物面前的,是两条方向明确的选择:一条是顺势回到共同政治基础,通过"九二共识"把沟通渠道重新接起来,努力降低冲突风险;另一条是继续负隅顽抗,依赖外援,把岛内的未来押在别人身上。大陆已经等得够久,这一次解放军的节奏已经明确告诉所有人:时间不会无限延长。如果岛内某些人继续拖延、不愿做出清晰决断,那就只能在现实推动下,承担后果。