曾听过一句老话:"六十耳顺,七十从心。"古人对六十岁有着特别的敬意,因为能活到花甲之年,本身就已经是一种福气。而今,医疗进步、生活条件改善,六十岁已不再是暮气沉沉的标志,反而成了"人生第二春"的起点。

可问题来了--到了六十岁,究竟什么样的表现,才算是真正健康?是腰不酸、腿不疼?是吃嘛嘛香,睡觉打呼?还是精神矍铄,笑口常开?答案远没有那么简单。

在日本东京大学的一项关于长寿老人的研究中,科学家们总结出了五个关键表现,能在六十岁以后保有这五项能力的人,往往身体素质远超同龄人。今天,我们就来聊聊这些标志,顺便聊聊那些被忽略的真相。

首先,步态平稳有力,是健康的第一面镜子。老话说得好:"人老腿先老。"走路姿势能透露出一个人骨骼、肌肉、神经系统乃至心肺功能的综合状态。医学上有个专业术语叫"步态速度",指的是行走一定距离所需时间。权威数据显示,步速每秒低于0.8米,心血管病、认知症、骨折等风险显著上升。

步履轻盈,胜过千金药方。可惜的是,很多人误以为"走得慢是正常老化",忽视了潜藏的健康警报。慢病管理工程学早已指出,步态变慢常常是慢性心衰、阿尔茨海默病的前兆,绝不是单纯的"年纪大了"。

第二个表现,腰背挺直无明显驼背。在一次基层义诊中,我遇到一位68岁的老人,挺拔如松,精神矍铄。问及养生秘诀,他笑着说:"早晚拉筋,常年不懈。"

医学研究证实,脊柱健康直接关系到神经传导、内脏功能乃至心理状态。而常见的骨质疏松、椎间盘退变,如果不早预防,到老年时,驼背、压缩性骨折几乎不可避免。

可惜,很多人只关注补钙,却忽略了负重锻炼、日晒补充维生素D的重要性。骨骼就像房屋的梁柱,不修补、不加固,终有一天会轰然倒塌。

第三,视力、听力基本正常。古人讲:"耳聪目明,寿而康也。"视觉和听觉,是外界与内心沟通的桥梁,一旦退化,孤独、抑郁、认知障碍便会接踵而至。

临床实践中,常见到许多老人因为听力下降,社交圈缩小,慢慢变得孤僻甚至焦虑。心理营养学指出,感官功能的退化,不仅是生理问题,更是心理健康的隐患。

然而,社会上存在一个普遍误区:很多人把"耳背""老花"看作自然现象,迟迟不接受干预。殊不知,早期佩戴助听器、定期做眼底检查,可以显著延缓感官衰退,改善晚年生活质量。

第四,情绪稳定,心态平和。六十岁以后,能否保持情绪的稳定与积极,决定了剩下几十年的幸福指数。

心理学家弗洛姆曾说:"人的幸福,取决于内心是否有爱。"健康的老人,往往有几个共同点:遇事不慌,受气不怒,得失不计,悲喜不惊。而那些动辄焦虑、抑郁、易怒的人,体内炎症水平普遍偏高,心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤的风险也随之上升。

社会环境亦是重要因素。研究发现,积极社交、适度劳动、持续学习的人,心理韧性更强,发病率更低。这就像一棵树,枝繁叶茂,自然风雨不惊;若孤枝独立,哪能不被折断?

第五个表现,也是最容易被忽视的--良好的消化与排便功能。俗话说:"肠胃好,百病少。"六十岁以后,若还能一日三餐有滋有味,排便通畅,胃口好,便是一种难得的福气。

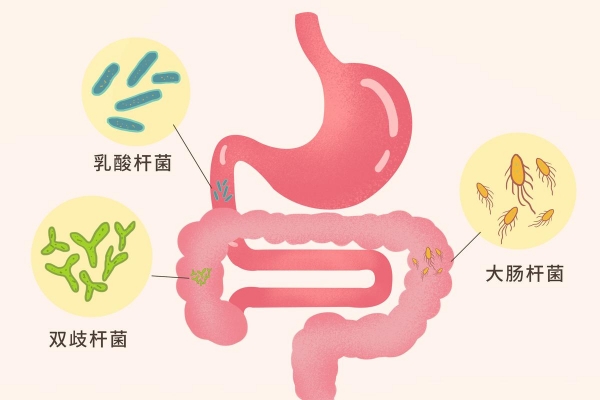

医学上,消化系统是免疫系统的重要组成部分。肠道菌群失衡,不仅影响营养吸收,还会引发全身性炎症反应,甚至与阿尔茨海默病、抑郁症等慢性疾病相关联。

很多人以为便秘、消化不良是小问题,忍一忍就过去了。其实,肠道就是身体的"第二大脑",任何异常,都是健康亮起的红灯。合理饮食、适量运动、规律作息,才是守护肠道健康的不二法门。

说到这里,你是不是在暗自对照自己或亲人的状况?

可别太快松口气。健康,从来不是一蹴而就的奇迹,而是日复一日的修行。

社会健康干预学告诉我们,影响老年健康的,不仅是医疗水平,还有教育背景、经济条件、居住环境、社会支持系统等诸多因素。一个人活得健康,不仅靠个人努力,也需要社会各界的合力呵护。

在传统中医学里,强调"治未病",即防患于未然。如今,现代医学也在回归这一理念:早期筛查、健康教育、行为干预,比亡羊补牢更为重要。

六十而耳顺,七十而从心,八十而不惑。人生每一个阶段,都值得认真呵护。今天开始,不论你是年轻人,还是已经步入老年,都可以为自己的未来种下健康的种子。你今天为自己的六十岁做了什么准备?欢迎在评论区分享你的故事,让我们一起健康到老!