古代皇帝画像可信度有多少?宫廷画师不敢说的秘密,99%的人都被骗了

推开厚重的历史宫门,一幅幅庄严肃穆的古代帝王画像悬挂在时光长廊中。你看到的帝王长相,真的是他们真实的模样吗?

当现代技术试图复原那些著名的帝王面容时,结果往往令人惊愕。2004年,考古专家利用现代科技手段复原了西汉传奇皇帝汉武帝刘彻的面容,其呈现出的威严刚毅气质,竟与《历代帝王图》中那个略显文弱的形象判若两人。

这巨大的反差揭示了一个被深宫高墙遮蔽千年的秘密:那些我们深信不疑的帝王画像,或许并非真实的历史底片。

秦始皇横扫六合,建立起中国历史上第一个大一统王朝。这位"千古一帝"统一了文字、度量衡,却未能统一后世对其形象的想象。

他从未留下任何真正意义上的肖像画。司马迁在《史记》中称其"蜂准,长目,挚鸟膺,豺声"。后世画师仅凭这些抽象描述,加上对"祖龙"威严的想象,塑造出我们今天看到的秦始皇形象:头戴旒冕,目光锐利如鹰隼,透着一股横扫六合的霸气。

汉代帝王画像的缺失更为显著。汉高祖刘邦,这位布衣出身的开国皇帝,其真实容貌究竟如何?宫廷画师们面对的难题在于既要体现其帝王威仪,又要巧妙融入其"隆准而龙颜"的异相传说。流传至今的刘邦画像,面部特征被刻意强化,宽额、高鼻、丰颐,无不指向传统相术中的"贵不可言"。

东汉开国皇帝光武帝刘秀,史载"美须眉,大口,隆准,日角"。当我们审视后世流传的刘秀画像时,那浓密的须髯、饱满的天庭,正是画师们对"日角"这一帝王异相概念化的艺术处理。

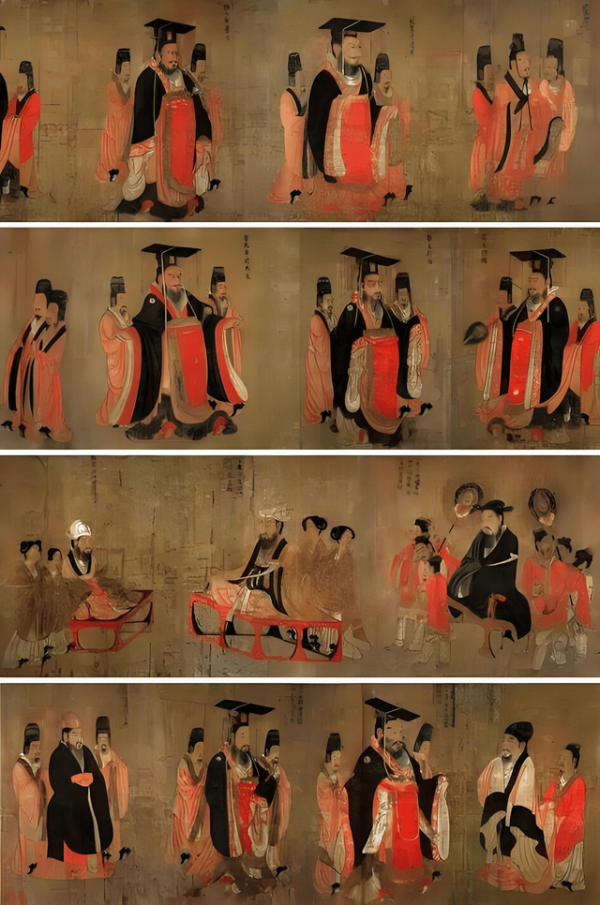

唐代是中国绘画艺术的高峰,人物画尤其注重写实。唐太宗李世民对自身形象有着超越时代的前瞻意识。他深知图像传播的力量,曾明确要求画师阎立本在凌烟阁绘制功臣画像时务必"写真"。

阎立本是否也为李世民本人留下了高度写实的肖像?遗憾的是,历经千年战乱与朝代更迭,我们已无缘得见。现存被认为最接近李世民原貌的《步辇图》摹本中,太宗形象仍带有明显的理想化色彩:体态魁梧,面容饱满祥和,完美契合盛唐气象与明君典范。

北宋宫廷画院在宋徽宗赵佶的推动下达到鼎盛。这位艺术造诣极高的皇帝对宫廷绘画要求极为严格,追求"形似"之上的"格法"。宫廷画师们面临着双重压力:既要捕捉人物真实神态,又必须确保御容描绘符合皇家至高无上的威仪。

南宋宫廷画家马麟的《伏羲坐像》虽非帝王写真,却清晰展现了当时宫廷肖像的范式:人物姿态端正,面部描绘细腻,衣冠服饰一丝不苟。可以想象,南宋帝王的御容绘制必是此标准的极致体现--在写实框架内进行谨慎美化。

明代开国皇帝朱元璋的画像堪称中国帝王肖像史上最富戏剧性的案例。故宫博物院珍藏的官方标准像呈现出一位面容饱满、雍容华贵的中年帝王形象。然而在民间,另一类截然不同的朱元璋画像却广为流传:下巴奇长前凸,颧骨高耸,面布黑痣,一副"龙形"异相。

这两种极端形象的出现并非偶然。宫廷画师奉旨绘制的标准像,首要任务是塑造符合儒家审美的仁君形象,展现王朝的正统与威仪。而民间画师则更倾向于迎合大众对开国皇帝必有"天生异相"的猎奇心理,甚至暗含对前朝(元朝)统治者的隐喻性颠覆。

明成祖朱棣的画像则体现了另一种"修正"。这位通过"靖难之役"从侄子手中夺取皇位的帝王,格外重视自身形象的塑造。宫廷画师笔下的朱棣目光炯炯,长髯飘拂,威严中透着一丝儒雅,刻意淡化武力夺位的痕迹,着力塑造文治武功兼备的圣主形象。

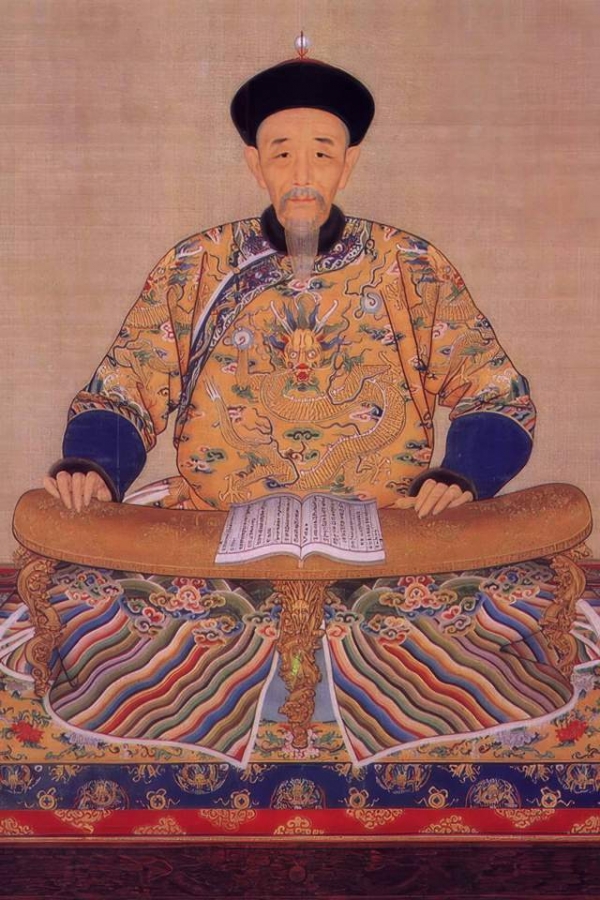

康熙皇帝对西方科技持开放态度,意大利传教士画家郎世宁因此得以进入清宫。这位精通透视法与光影技巧的西洋画家,为中国帝王肖像带来革命性变化。他绘制的康熙帝油画半身像,对光影的运用、面部结构的精准刻画,达到了中国传统绘画难以企及的立体感与真实感。

雍正皇帝在塑造自身形象上堪称创意大师。他授意宫廷画师创作了《雍正行乐图》系列。在这套册页中,雍正化身成各种身份:或着汉装抚琴于林下,或扮西洋贵族持叉刺虎,甚至化身喇嘛趺坐修行。这些精心设计的"角色扮演"超越了单纯肖像功能,成为帝王展示个人趣味、文化包容乃至治国理念的视觉宣言。

乾隆时期,宫廷肖像画达到技艺巅峰。郎世宁及其中国弟子合作完成的乾隆帝朝服像,既保持了西画的精准写实,又在龙袍纹饰、背景陈设上极尽工笔重彩之能事,形成独特的"中西合璧"风格。

然而即便在技术最成熟的乾隆朝,帝王真实容貌与其画像之间仍存在微妙距离。现存乾隆不同时期的画像显示,这位自诩"十全老人"的帝王,其老年肖像中的皱纹与眼袋被明显柔化处理,威严庄重之气被着重强化。

古代宫廷画师在提笔描绘九五之尊时,实则身处无形的樊笼之中。他们面临的绝非简单的技艺挑战,而是三重难以逾越的规则壁垒。

第一重:礼法的森严框架。

古代中国对于不同身份人物的画像规格有极为严苛的规定。帝王御容必须符合"天庭饱满、地阁方圆"的相术标准,以彰显"真龙天子"的非凡气度。明代画师在绘制朱元璋"异相"时,必须严格遵循宫廷审美范式,任何可能引发负面联想的特征均需巧妙规避或转化为祥瑞象征。

第二重:帝王的个人意志。

帝王对自身形象的在意程度远超常人想象。唐太宗李世民曾亲自要求查看画师阎立本创作的底稿;宋徽宗赵佶以艺术家皇帝的眼光审视每一幅宫廷画作;乾隆帝更是频繁下旨指导画师修改细节,确保其形象完美无瑕。画师笔下每一道线条都需经得起帝王审视,真实让位于"完美"成为必然。

第三重:时代的审美洪流。

帝王画像也是特定时代美学趣味的结晶。盛唐的雄浑气象催生了阎立本笔下唐太宗的英武;宋代院体画的精工细致造就了宋代帝王像的儒雅;清代西洋画风的渗透则让康乾画像兼具写实与装饰。画师作为个体,其笔触无法脱离所处时代的集体审美范式。

帝王画像绝非简单的生物学记录,而是政治符号、文化符号与帝王个人意志的复杂叠加。当我们凝视一幅古代帝王画像时,看到的不仅是一张面孔,更是一部浓缩的权力美学史。

朱元璋的两张脸,一张代表官方正统极力构建的仁君形象,一张承载着民间对真命天子必有异相的集体想象;康熙帝在西洋油彩下展现的立体感,既是对新技术的接纳,也是帝国兼容并包的视觉宣言;乾隆精心策划的"角色扮演"图册,则是对帝王多重身份与绝对主导地位的戏剧化宣示。

在丹青史册的深处,帝王画像的"真"与"伪"已非核心问题。真正重要的是理解这些图像背后的权力叙事与文化密码。它们如同棱镜,折射出帝制时代皇权的运作逻辑、社会的集体心理以及艺术在规训与表达之间的永恒张力。

紫禁城的重重宫门后,帝王画像如同沉默的守秘者。它们以华丽笔触掩盖了历史容颜的真相,却在无声中诉说着另一个真相:在绝对皇权的笼罩下,真实本身也要俯首称臣。

帝王画像在千年传承中编织了一张虚实交织的巨网。那些被冠以"御容"之名的画像,实则是皇权意志、宫廷规则与艺术想象共同孕育的产物。

每一笔勾勒都背负着无法言说的使命--既要展现帝王威加海内的神圣,又要巧妙遮蔽岁月在人脸上刻下的真实痕迹。