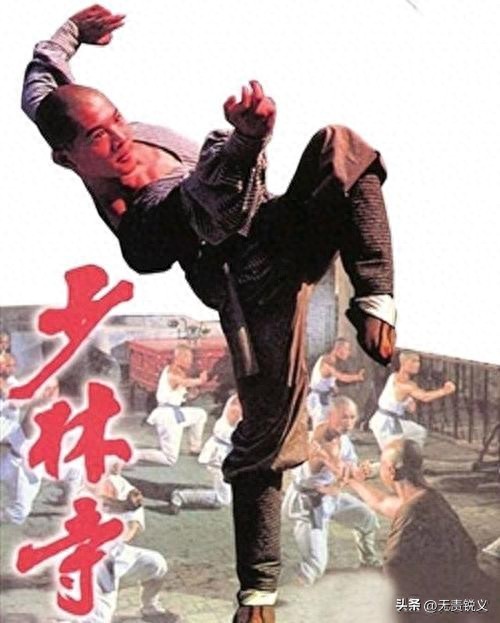

李连杰曾在2010年央视《流金岁月》节目中谈到拍摄《少林寺》的往事时表示,当时少林寺破坏得很厉害,真正的出家人并不多,就几个人,而且也没有什么武功。

李连杰称,电影里那些眼花缭乱的功夫,全是他和一群全国武术冠军实打实演出来的,跟寺庙本身关系不大,电影中的练功方法多是编剧编出来的。例如双手提水桶的基本功、跺脚练就的"金刚捣锥"等,这些虚构情节反而成了人们对少林功夫的刻板印象。

当时少林寺的破败景象也得到了导演张鑫炎的证实,剧组首访时,寺院杂草丛生,武术场景需从其他寺庙补拍。不过,电影《少林寺》上映后使其一夜成名,后来少林寺有了资金支持,开始大规模修缮,招聘僧人,搜集拳谱,重新恢复武术传统。

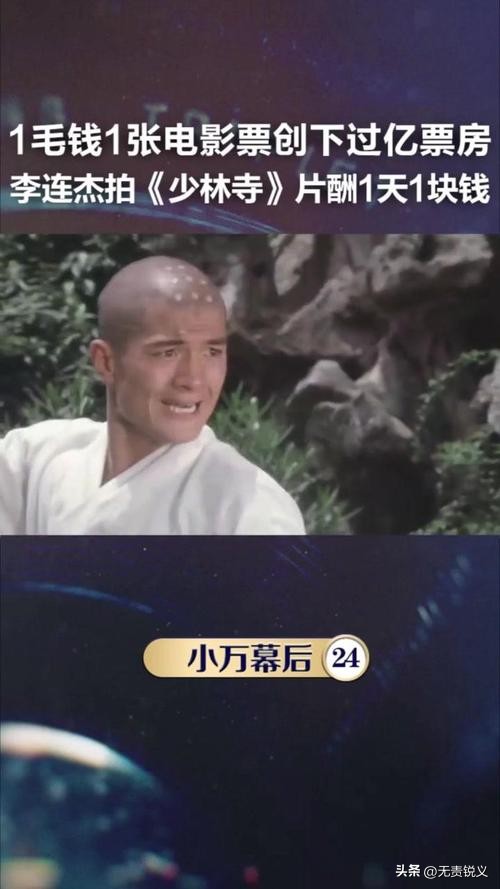

1982年,李连杰因一部《少林寺》而红遍大江南北,但很少有人知道,拍这部电影的时候,他亲眼看到的少林寺跟传说中的差别可大了。那时候少林寺的藏经阁冷冷清清,扫地的僧人寥寥无几,绝大多数人根本不是什么修行者,更像是寺里的工作人员。这种"破败"的样子和电影里的"武林圣地"形成了鲜明对比。李连杰甚至直言:电影里那些练功的方法,现实中根本没人真的用。

《凤凰周刊》有个报道,2015年少林寺公开的数据让人震惊,常住僧人只有120人,而光是那些做饭、安保、导游的工作人员就超过了300人。这比例简直让人不得不相信李连杰说的"少林寺真相"。

电影神话背后的现实

李连杰的这些话其实并不是啥黑历史,而是一把钥匙,打开了一扇被浪漫化的大门。

影视剧的误导真是个大坑。比方说,电影《少林寺》里那些武僧们飞天遁地、拳脚生风,现实情况是他们更喜欢在寺里诵经打坐。李连杰自己也调侃说,真功夫其实是在藏经阁里,但没人去看那些书。随着《少林寺》票房破亿,少林寺变成了旅游胜地,寺里的工作人员暴增,围绕少林还发展出什么培训班和商业链。这算得上是另一种繁荣吧。

李连杰对此也有反思,他说,少林寺的繁华其实是他拍完电影后才开始的。无意中成了"少林寺IP"的推广者,但他希望大家真正关注的是文化本质,而不是那种武侠电影的滤镜。

李连杰的修行之路

从"功夫皇帝"到佛门弟子,李连杰的故事可不是简单的几个名号。

他在18岁拍《少林寺》时就摔断腿,30岁拍《黄飞鸿》不断受伤,这让他慢慢意识到,从打戏跳到修心是多么的重要。1997年,他皈依了藏传佛教,边拍戏边念佛,开始了他的自我修行之路。2004年印尼海啸时,他全家差点遇难,得救后的李连杰成立了"壹基金",遗嘱上还立下要捐出100亿做慈善。他常说,痛苦是人生的必修课,超越它才能找到真正的快乐。

虽然有人说他要剃度出家,但李连杰一直坚持在家修行不出家。他解释说,佛法的核心是离苦得乐,而非形式上的剃度。如今他更愿意通过慈善和环保来践行他的信仰,甚至在2023年公开说:"后事一切从简,树葬海葬都行。"

争议与共鸣:少林寺的"神性"与"人性"

李连杰的爆料引发了广泛讨论。支持他的人认为,他揭穿了"少林功夫"的泡沫,让大家更关注寺庙的真实状况。可是也有不少人反驳,认为商业化是时代潮流,少林寺靠旅游养活自己也没问题。

那么,你怎么看呢?少林寺到底是"修行圣地"还是"文化商品"?李连杰的"少林寺真相"是否让你重新审视这座千年古刹?