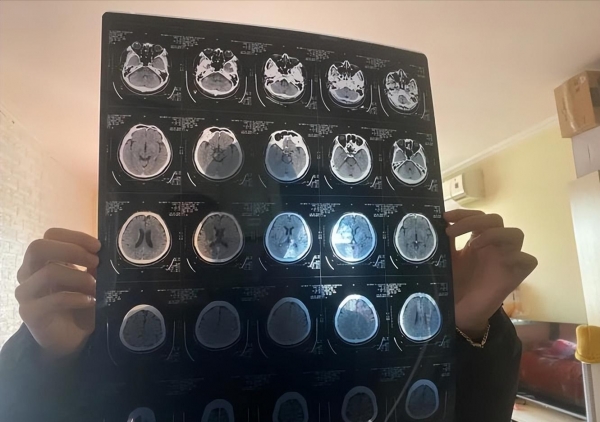

"医生,我这片子拍了三年了,还有用吗?""这些CT、核磁共振的光盘,家里堆了一大摞,扔了可惜,留着占地方。"作为一名从业多年的医生,我几乎每天都会遇到患者因为影像资料保存不当而影响诊断的情况。你知道吗?一张保存得当的旧片子,有时候比重新拍摄更有价值。

别小看那些"破片子",它们可能是救命的关键线索。现在就来告诉你,不同类型的影像资料到底该保存多久,怎么保存才不会在关键时刻掉链子。

胶片时代的"传家宝":这些片子值得收藏一辈子

虽然现在医院大多使用数字化影像,但很多患者家里还保存着以前的胶片。这些看似过时的"老古董",其实承载着你健康状况的珍贵历史。

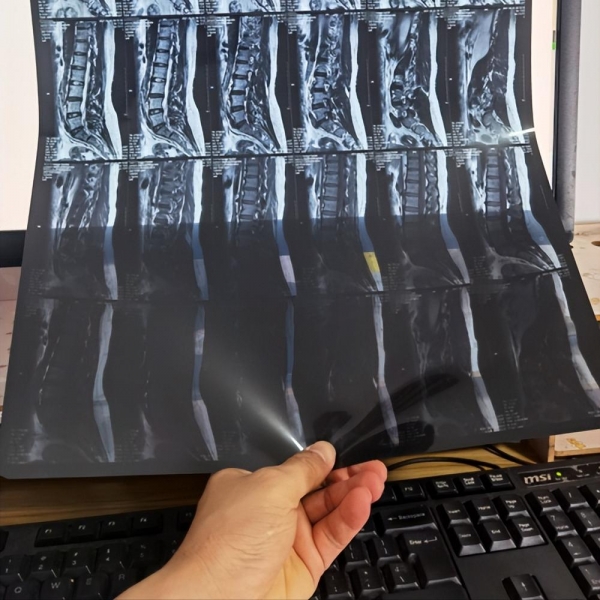

骨科相关的X光片建议终身保存。骨折愈合情况、关节退变程度、脊柱侧弯角度变化,这些信息对于追踪疾病进展至关重要。我见过一位患者,因为保存了20年前的腰椎X光片,帮助医生明确了椎间盘突出的发展轨迹,避免了不必要的手术。

肿瘤相关的影像资料更是"黄金档案"。CT、核磁共振、PET-CT等检查,建议保存至少10年以上。肿瘤的生长速度、治疗后的变化、是否复发,都需要通过对比历史影像来判断。

心血管造影、冠脉CT这类检查结果,同样具有长期参考价值。血管狭窄的进展、支架置入后的通畅情况,都需要定期对比评估。

数字时代的"云端管家":电子版影像这样存才靠谱

现在大部分医院都提供电子版影像资料,通常是光盘或者二维码下载。很多人觉得有了电子版就万事大吉,其实保存方法不对,照样会"前功尽弃"。

光盘的寿命比你想象的要短。普通CD-R光盘在常温下只能稳定保存3-5年,DVD稍好一些,但也就10年左右。我就遇到过患者拿着5年前的光盘来看病,结果读不出来的尴尬情况。

正确的做法是定期备份。每隔2-3年,把光盘里的数据拷贝到新的存储介质上。现在网盘很普及,建议同时在2-3个不同的云端平台备份重要影像资料。

手机拍照虽然方便,但不要只依赖手机存储。屏幕反光、角度倾斜、分辨率不够,这些都会影响医生的判读准确性。最好的办法是拍照+原始数据双重保险。

不同疾病的"保质期"指南:医生最想告诉你的存储秘籍

慢性病患者的影像资料是诊疗"连续剧"。糖尿病足的血管造影、肾功能不全的肾脏超声、慢性阻塞性肺病的胸部CT,这些检查需要定期复查对比,建议至少保存5年。

妇科检查中,乳腺钼靶、盆腔超声等影像,对于监测乳腺结节、子宫肌瘤、卵巢囊肿的变化很有意义。育龄期女性建议保存所有妇科影像资料,这对于评估生育能力、监测妇科疾病都有重要价值。

儿童的影像资料更需要特别对待。生长发育过程中的骨龄片、脊柱侧弯筛查、先天性疾病的随访检查,这些资料对于评估治疗效果、制定后续方案都很关键。儿童影像资料建议保存至成年。

体检发现的"小问题"也不能忽视。肺结节、肝囊肿、肾囊肿、甲状腺结节,虽然大多数是良性的,但医生需要通过对比历史影像来判断是否有变化。这类资料建议保存3-5年。

避免"片子焦虑":理性看待影像检查的时效性

很多患者对影像检查的时效性存在误解。有人觉得超过一年的片子就没用了,有人又过度依赖旧片子,几年不复查。

急性疾病的影像资料时效性确实较短。急性阑尾炎、急性胆囊炎、急性脑梗死等,病情变化快,通常只有当次诊疗的参考价值。但这些资料也不是完全没用,可以作为既往病史的重要证据。

慢性疾病则不同。肿瘤、慢性炎症、退行性疾病的进展相对缓慢,历史影像资料的价值可以持续数年甚至更久。

有些患者担心辐射问题,不愿意定期复查。这种担心可以理解,但过度的"辐射恐惧"可能会耽误疾病的及时发现。现代影像设备的辐射剂量已经大大降低,在医生建议的频率范围内进行检查是安全的。

建议建立个人影像资料档案,记录检查日期、检查部位、主要发现,这样就能清楚地知道哪些需要定期复查,哪些可以适当延长间隔。

影像资料不只是一堆片子或文件,它们记录着你身体的变化轨迹,是医生制定诊疗方案的重要依据。合理保存、科学管理,让这些"健康档案"在关键时刻发挥最大价值。

你是不是也有一堆不知道该不该扔的旧片子?不妨按照这个指南整理一下,说不定哪天就能派上大用场。