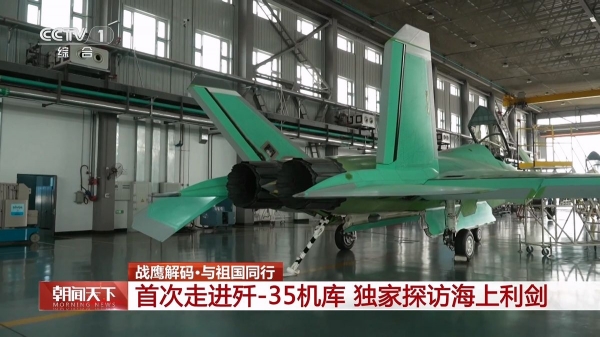

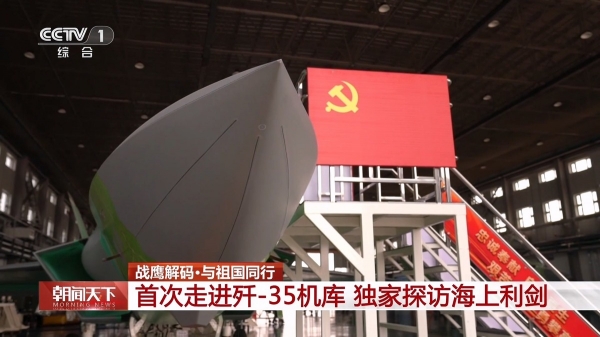

近日,央视对歼35生产车间的报道又引起了国内外的广泛关注,在央视画面中,一架歼35还没有被刷上隐身涂料,以绿色底漆状态进行了展示。外界由此也得以通过细节了解到该机的复合材料使用情况,其复材使用比例可能超过了F-35。

【央视报导镜头中的绿皮歼-35,绿色部分并不都是复合材料】

复合材料在歼-35上的大规模应用,带来的是一次性能的飞跃。一般目前五代机使用的复合材料主要是先进树脂基复合材料,它最直观的优势在于极高的比强度和比模量。

也就是,在保持与金属材料同等结构强度的前提下,复合材料能轻松实现15%至30%的减重效益。对于追求每一克重量的战斗机而言,这无疑是至关重要的。

此外,复合材料天生的韧性赋予了战机机体更强的抗过载能力,使飞行员能在空战中做出更剧烈的机动而无需担心结构损伤。

而在隐身方面,复合材料本身的电磁波反射特性就远低于金属,大量使用能显著降低飞机的雷达散射截面积。

更进一步,通过在其中添加吸收剂或设计成特殊结构,复合材料还可以改进为结构吸波材料或透波材料。前者能将入射的雷达波能量转化为热能耗散掉,后者则允许特定频段的雷达波穿透,是制造隐身雷达罩与天线罩的理想材料。

另外,除了常规复合材料之外,央视还证实歼-35也使用了超材料这种"黑科技",且占比不低。

所谓超材料,它其实是一种具有特殊性能的人工复合材料,能对电磁波进行精准调控。

与传统隐身涂层简单吸收雷达波不同,超材料通过精心设计的微观结构能够对电磁波进行巧妙的引导和操控,让其无法原路返回雷达接收机方向,从而起到隐身效果。

在维护性上,传统隐身涂料存在易损耗的特性,严重时每一架次飞行后都会出现涂层剥落。

相比之下,超材料是直接集成在蒙皮结构中的薄膜或复合层,无需额外喷涂,耐用性强,维护成本极低。

同时,传统隐身涂料如果想要更低的反射率,就需要不断堆叠厚度,如B-2战斗机,其隐身涂料的厚度甚至达到了厘米级,极大程度增强了全机的重量。

而超材料由于是利用结构吸波,不需要堆叠厚度便可以坐待极低的反射率,相较传统隐身涂料减少了大约50%的重量,并从根本上解决了传统涂料隐身无法维护的问题,全寿命周期使用成本大幅降低。

不过,由于超材料造价昂贵且力学性能尚不支持其作为主承力结构,所以其在歼35上的应用主要集中在关键部位与次承力部位,暂时无法做到遍布整个机身。

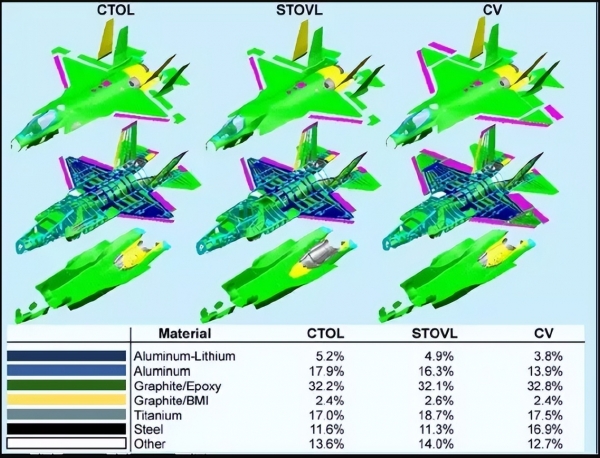

与歼35相比,美军F-35的复合材料使用比例稍低,其占比达到了约36%,采用的是T-800级的碳纤维配合第一代树脂基体成型的复材,在当时那个年代确实无比先进。

【F-35复合材料使用部位与占比示意图】

但三十年河东,三十年河西。如今,歼-35的复合材料占比已突破40%,更关键的是实现了质量跨越。

据悉,其采用了T-1000级碳纤维配合第三代树脂基体成型的复材,在抗拉强度和模量等关键指标上显著提升,使得在结构强度更优秀的情况下,重量可减轻约30%。这一至两代的材料代差,成为歼-35后发优势的重要支撑。

从整体设计角度看,复合材料的大规模应用及超材料的加入让歼-35在多个维度实现突破。

更轻的空重转化为更大的设计裕度,在航母限定的最大起飞重量下,可携带更多燃油或弹药,直接拓展作战半径和持续打击能力。

借助超材料实现的极低可探测性,使歼-35的雷达反射截面积比F-22、歼-20等传统隐身标杆还小一个数量级,从而树立了新的隐身标杆。

如今,除中国自家雷达外,目前几乎没有其他雷达能在100公里外有效探测到歼-35。这使其"穿透性制空"与纵深打击能力大幅提升,能够有效突击指挥中心、航空母舰等高价值目标。

而卓越的结构韧性则保障了其在频繁舰载起降和空战机动过载中的可靠性。

车间里,身披"绿装"的歼35战机静静伫立,其身上的每一处绿色都在诉说着中国航空工业的进步。

它不仅是复合材料与超材料技术的集大成者,更是中国海军走向深蓝的重要装备支撑。

随着技术的持续成熟和完善,这款新型战机必将为海军航空兵注入新的战斗力,在守护国家海天安全的使命中发挥关键作用。