"我要拍下她恐惧的样子,存在手机里慢慢欣赏"--这不是恐怖片台词,而是一名工程师的真实犯罪动机。

图片来源于网络

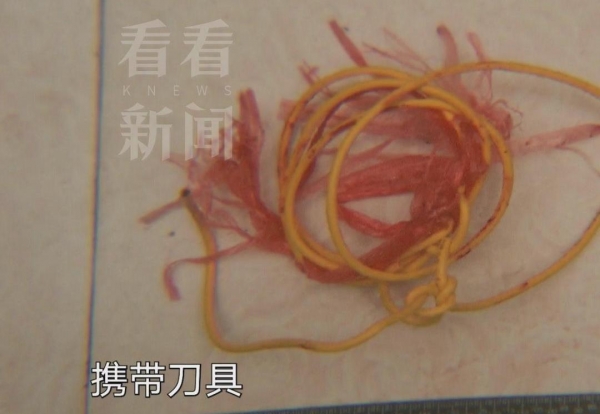

2024年10月,上海某工厂工程师陈波(化名)精心策划了一场令人毛骨悚然的"报复":他戴上头盔口罩,携带刀具绳索潜入女同事家中,将其捆绑后竟只为了拍摄对方惊恐的表情。这场看似荒诞的犯罪,撕开了职场心理健康问题的残酷真相。

图片来源于网络

10月14日晚,网约车司机吴洋提前回家,发现本该上夜班的妻子李婷(化名)被绑在床上昏迷不醒。就在他试图解救时,黑暗中突然伸出一把刀,在他脸上留下5厘米长的伤口。

图片来源于网络

血腥搏斗中,凶手竟突然停手询问"我的眼镜在哪?"--这个荒诞细节暴露了作案者的心理异常。更令人震惊的是,警方抓获的嫌疑人竟是李婷的同事陈波,一个月薪数万的工程师。

图片来源于网络

陈波的供词让人不寒而栗:"她说我'干活累死活该',我要把她的恐惧照存手机里,上班难受时就看看。"但李婷坚称自己从未说过此话,当日只是附和了句"大家都很累"。司法鉴定显示,陈波长期处于抑郁发作状态,表现出三大危险特征:

图片来源于网络

被害妄想:将普通对话脑补成侮辱

心理学研究显示,长期压抑的职场人群容易产生"关系妄想",把同事的闲聊曲解为针对自己。

图片来源于网络

报复快感:通过制造他人恐惧缓解焦虑

犯罪心理学家指出,这类罪犯往往通过"掌控弱者"来弥补现实中的无力感,类似"职场踢猫效应"的极端表现。

图片来源于网络

仪式化行为:执着于"拍照留念"的病态心理

其准备刀具却故意不带手机的行为,显示出典型的强迫症特征,与多起"纪念型犯罪"模式高度吻合。

图片来源于网络

这起案件远比表面更值得深思:

"高学历罪犯"的隐蔽性

陈波作为工程师,表面光鲜却心理崩塌。2023年中国心理健康蓝皮书显示,IT、制造业等技术岗位已成为抑郁高发区,但多数人因"面子问题"拒绝就医。

图片来源于网络

抑郁≠免责金牌

检察机关明确表示,尽管陈波处于抑郁发作,但其精心策划作案、选择性目标等行为,证明其具有完全刑事责任能力。这与北京某高校教授杀妻案等判决保持了一致尺度。

图片来源于网络

职场语言的蝴蝶效应

一句无心的"大家都很累",在心理异常者耳中可能变成致命刺激。近年多起职场暴力事件显示,"语言冷暴力"正在成为触发极端行为的导火索。

图片来源于网络

我们该如何守住心理防线?

对个人:

定期用PHQ-9量表自测心理状态;

当出现"反复回想某句话""幻想报复"等征兆时立即寻求帮助。

图片来源于网络

对企业:

建立"心理健康假"制度(如某互联网大厂推出的"情绪假");

在车间、办公室等场所设置匿名心理倾诉箱。

图片来源于网络

对社会:

推广"职场心理急救员"培训(上海已试点);

将心理健康筛查纳入常规体检项目。

图片来源于网络

这场匪夷所思的绑架案,本质上是职场压力酿成的悲剧。当一个人把同事的闲聊当作羞辱,把手机相册变成"仇恨收藏夹",我们是否该反思:在这个内卷的时代,有多少人正在默默把抑郁熬成毒药?

图片来源于网络