近日,国家市场监督管理总局约谈饿了么、美团、京东,要求相关平台企业"规范促销行为""理性参与竞争"。

这是2个多月内,监管部门的第二次出手--5月,五部门就曾针对补贴乱象约谈平台,强调"公平有序竞争"。

两次约谈,揭开了一个必须直面的行业真相--非理性的价格战,看似是市场竞争行为,实则是一场没有赢家的零和博弈。

三大外卖平台的骑手都忙着送货 图源:网络

补贴大战不断加码,已然滑过非理性边缘。

4月,京东率先砸下100亿元现金打响战事;20天后,饿了么跟进投入100亿元;7月,淘宝闪购宣布投入500亿元;接着,京东启动"双百计划"追加超百亿元……各平台烧钱竞赛的油门越踩越深,被称为"中国互联网史上规模最大的补贴战"。

"烧钱大战"折射出平台对流量见顶的焦虑:2022年到2024年外卖市场渗透率仅从25.4%升至28%,一、二线城市渐趋饱和,增量收窄倒逼平台转向存量角力。而这场大战,本质上是对市场份额、流量入口的争夺,以及对更大利润空间的渴望。

短期来看,外卖大战确实点燃了消费热情,提高了平台业绩--美团刷新一天1.5亿单的纪录,饿了么日破8000万单,京东外卖上线4个月就有近200个餐饮品牌销量破百万单。

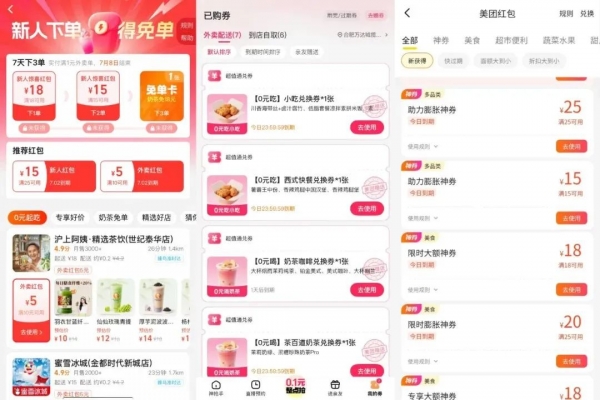

网友晒出自己的外卖优惠券 图源:网络

然而,这种 "烧钱换市场" 的模式,背离价值创造的商业本质,虽能短期提振热度,实则难以为继,终将把整个行业拖入 "内卷式" 竞争的泥沼 --

平台深陷"补贴泥潭",困在"烧钱难持续、停补就流失"的境地。补贴大战中,平台现金流快速消耗,效果越来越有限。美团核心本地商业CEO王莆中直言,"不想卷,这样没意义"。

而补贴会固化用户低价预期,平台一旦缩减补贴或提价,消费者需求便会骤降。靠红包黏住的用户关系本就脆弱,正如网友所说,"补贴一停,感情归零"。

商家沦为"夹心层",在高佣金与价格战里艰难求生。外卖大战看似平台对垒,实则将商家拖入成本共担的漩涡,可谓是"不进场没订单,进场没利润"。

嘉和一品创始人刘京京坦言,每10元补贴里商家要扛下7元,不参与活动,外卖订单就会暴跌;而这种赔本赚吆喝的操作,不仅让线上利润薄如纸片,更严重挤压了堂食的生存空间。

网友晒出自己"薅羊毛"囤的外卖 图源:小红书

骑手囿于"算法框架"里,安全和尊严不得不给效率让路。骑手始终被裹挟在平台竞争的洪流中,平台为抢占效率优势,通过算法不断压缩配送时间,骑手为避免超时罚款,被迫在车流中抢时间,安全风险陡增。

外卖大战的核心是"低价引流",平台通过补贴压低客单价,而骑手的配送费往往与订单金额挂钩,可能出现"增产不增收"的尴尬。

消费者落入"低价迷局",短期获利难抵长远代价。持续被"超低价"包围,人们容易扭曲对合理价格的认知,并形成低价依赖。

可这场"便宜"的狂欢注定难以持续,当平台亏空加剧、商家利润萎缩、骑手不堪重负时,这份"福利"终将以另一种方式让消费者"偿还":或是食材品质下滑,或是堂食与外卖品质双标,或是骑手服务打折,抑或是包装费、配送费悄悄上涨。要知道,"羊毛出在羊身上",从网约车到共享单车,每一轮烧钱大战的尾声,往往都是涨价潮的开始。

往更深层看,当低价成为竞争的唯一标尺,"劣币驱逐良币"的效应便会悄然蔓延,整个行业的生态也会在持续内耗中不断恶化。而由此带来的各种风险,最终将由全社会共同承担。

"外卖大战"中,不少茶饮店频频爆单

外卖行业从不排斥竞争,但需要的是公平有序竞争,迫切需要跳出"低水平内卷"的泥潭,把那些耗在价格战、流量争夺上的"向下内卷"的力气,转化为深耕品质、优化服务、创新价值的"向上攀登"的阶梯。

从"价格比拼"转向"价值深耕"。与其在补贴上较劲,不如把精力放在提升服务品质上。比如,严把食品安全关,建立商家品质评级体系,让优质商家获得更多流量倾斜;用技术手段优化骑手配送路线,让安全与效率找到平衡。

从"单打独斗"转向"生态共建"。外卖不是平台的独角戏,而是商家、骑手、消费者共生的生态圈。少些对商家的利润挤压,多些降本增效的技术支持;少些对骑手的苛刻考核,多些权益保障的制度设计。

当商家能安心经营、骑手能体面工作,消费者才能持续享受优质服务。这样彼此支撑、各得其所的生态,远比"烧钱换流量"的短期狂欢更有价值和韧性。

从"流量狂欢"转向"需求挖掘"。跳出无休止的价格缠斗,真正看清用户真实存在的多元需求,才是突破内卷的关键。

深夜加班族急需退烧药--那就联动药房开通24小时急送;养宠家庭断了猫粮--那就打造30分钟生鲜直达……这些对细微需求的满足,正是撬动行业升级的支点。

真正的破局,藏在每一次对服务的打磨、对效率的革新里。当创新取代了价格厮杀,当价值生长替代了内耗空转,外卖行业才能跳出内卷,持续焕发生命力。