商业航天概念持续走强,政策红利持续释放、核心技术不断突破,国内商业航天企业正迎来前所未有的发展机遇,然而卫星频段资源的短缺却成为制约行业发展的新瓶颈。

近期,商业航天成为资本市场瞩目的焦点,多家头部企业陆续启动上市辅导,产业利好频传。四中全会公报首次新增"航天强国"表述,十五五规划建议也提出加快航空航天等战略性新兴产业集群发展,预计将催生数万亿元级市场。

随着海南商业航天发射场扩容提速、多款民营火箭首飞在即,中国商业航天正从技术探索迈入规模化、市场化发展的快车道。然而,在这场太空竞赛的背后,一场关乎未来发展的卫星频段资源争夺战已悄然打响。

频段资源争夺白热化,中美展开太空"圈地运动"

卫星频段资源正成为中美商业航天竞争的新焦点。随着低轨卫星数量激增,可用频段日益紧张,中美两国在频段资源分配上的竞争日趋激烈。

根据国际电信联盟规则,卫星频段和轨道资源遵循"先到先得"的原则。美国SpaceX的星链计划已申报约4.2万颗卫星的频段使用权,并开始抢占最具价值的Ku、Ka等高频段资源。

中国同样加快了布局步伐。国家主导的多个万星星座计划已进入密集组网阶段,千帆星座计划于2026年年底实现648颗组网卫星目标。GW星座则将在2028年达成"百箭千星"计划,2030年前计划发射约1.3万颗低轨卫星。

频段资源短缺问题日益凸显。业内专家指出,优质低频段资源已基本分配完毕,中高频率资源也日趋紧张。中美两国在WRC-23世界无线电通信大会上的激烈博弈,正是频段资源争夺白热化的直接体现。

突破"星多箭少",IPO明显提速

近期,国内商业火箭发射频次明显加快,仅今年8月就完成9次商业发射任务。

10月16日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨12组卫星发射升空。次日,长征六号甲运载火箭又以"一箭18星"方式将千帆星座第六批组网卫星送入太空。

不过,运力供给短缺仍是制约行业规模化发展的核心症结。中美火箭运力差距明显--美国SpaceX的星舰近地轨道运载能力达150吨,而中国现役最大的长征五号仅为25吨,相差约六倍。

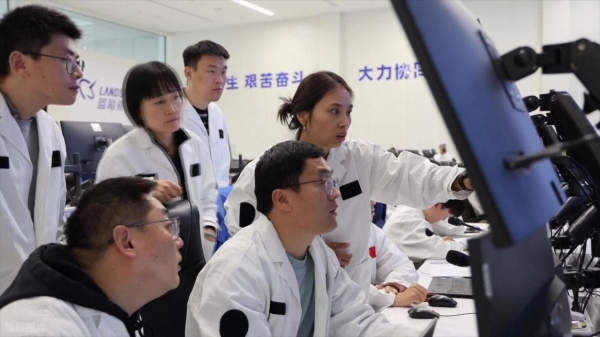

为突破这一瓶颈,多家企业正积极研发可重复使用火箭。蓝箭航天朱雀三号计划于今年四季度完成首次飞行与回收。中科宇航力箭二号液体火箭凭借可重复使用技术,未来发射成本有望降至每公斤2万多元,接近国际主流水平。

2025年以来,商业航天企业IPO进程显著加快。

继蓝箭航天宣布启动科创板上市辅导后,屹信航天、中科宇航、微纳星空、国星宇航等也启动了上市辅导。10月下旬,北京星河动力和江苏天兵航天在一周之内相继提交了IPO辅导备案。

科创板第五套上市标准的优化与落地,为这些前期投入大、回报周期长的商业航天企业打开了"绿色通道"。

产业资本也在持续入场。截至2025年7月,国内商业航天在运营发射工位18个、在建7个。浙江宁波、四川凉山、广东阳江等地的商业发射中心正在筹备,进一步完善了产业基础设施

中美差距不容忽视,多重瓶颈有待突破

尽管发展迅速,但中国商业航天与美国的差距依然明显。

在可重复使用技术方面,SpaceX已形成"回收-复用-迭代"的成熟模式,而国内多数企业仍停留在单次技术验证阶段。火箭复用次数、回收成功率与成本控制效果均缺乏实战检验。

在发射成本上,差距同样存在。SpaceX猎鹰9号火箭全复用状态下发射成本约1.4万-1.8万元/公斤,而国内主流商业发射报价集中在5万-10万元/公斤,部分甚至高达15万元/公斤。

频段资源的竞争劣势更加明显。美国商业航天企业凭借先发优势,已在国际电信联盟备案大量卫星频段,而中国企业在频段资源国际化申请和保护方面经验不足,面临频段干扰和资源被抢占的风险。

中国商业航天已经驶入快车道,但在可回收火箭技术、成本控制、频段资源争夺、商业闭环等方面仍面临挑战。随着政策、技术与资本的持续共振,商业航天有望成为推动中国经济高质量发展的重要引擎。在这场太空竞争中,频段资源的战略价值日益凸显,如何在这场资源争夺战中占据先机,将直接影响中国商业航天的未来格局。