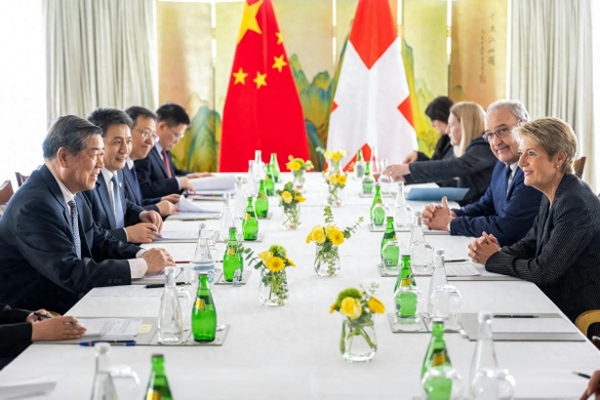

4月初,中美之间的经贸摩擦再次升级,美方突然宣布对全球征收对等关税,其中中国成为重点对象,面对这轮突如其来的高关税政策,中方迅速做出反应,用不到50天时间,以对等方式展开反制,最终逼得美方在5月10日至11日的日内瓦会谈上作出让步。

根据谈判后发布的联合声明,美国对华商品关税从145%降至30%,仅保留10%以及此前以芬太尼为由额外施加的20%关税;中国则对等取消相同比例反制措施,对美关税从125%降至10%。

简单一句话概括就是,这一调整的核心是双方同步取消91%的报复性关税,并暂停24%的关税90天,仅保留10%的基础税率。而这意味着,中美贸易虽未完全恢复至冲突前水平,但已从"全面脱钩"的悬崖边撤回。

这份联合声明一经公开就引发了强烈反响,尤其是国际金融市场反应最为明显:恒生指数当日大涨近3%,美股期货涨幅超2%,黄金价格暴跌3.2%,显示出全球对供应链恢复的信心。正如美财长贝森特所言,此前的高关税等同于"贸易禁运",而此次调整让双方重回"可承受的竞争"区间。

更值得注意的是,这次中美经贸谈判,还取得了两个意外之喜:一是降税幅度远超市场预测的50%,二是仅一轮谈判便达成共识,打破了过去需多次首脑会晤的惯例。那么,特朗普政府为何在50天内从"极限施压"转为"握手言和"?

分析来看,主要有两点:一方面,美国企业界和市场的反应并不支持这一轮加税。高达145%的加税幅度,让许多美企叫苦不迭,尤其是依赖中国产业链的制造业和零售行业首当其冲。原材料成本迅速上升、供应链无法短期替代,这种经济后果让美国内部的抵触情绪越来越明显。

另一方面,中方迅速做出对等反击,显示出"不怕事也不躲事"的姿态。中国并没有陷入被动,而是迅速采取了两手准备,短期内顶住了冲击,稳定了出口大盘,并且通过严厉且具针对性的反制措施清楚表明态度:中国不是会退让的国家,也不会被"极限施压"击垮。

美国人也不是没见过对抗,但像中国这样硬杠到底、毫不让步的对手,还真不多见。这种强硬姿态直接打乱了美方的算盘,本想通过高压逼中国让步,结果反被拖进了成本上升、市场焦虑的泥潭中。

回头看,这短短一个多月的交锋,其实已经把中美之间能走多远、能走到哪儿摆上了台面。事实说明,所谓的"贸易脱钩"不仅没有操作空间,也根本无法在现实中长久存在。这一次美方取消91%关税,本质上就是对现实的低头,也是对自身政策不可持续性的承认。

于是,联合声明公布后,特朗普在记者会上也对华做出保证,他表示,"中美关系将全面重启",并承诺"关税不会回到145%的水平",理由是"145%的税率意味着脱钩,因为没人会交易。"但同时也警告,若90天内未达成协议,关税将"大幅上涨",只是"不会达到脱钩程度"。

有分析指出,这番表态暴露了美方的战略矛盾。一方面,特朗普急需通过关税下调缓解国内经济压力--4月美国通胀率攀升至5.8%,港口货运量暴跌30%,零售商库存告急。另一方面,为维持对华遏制姿态,美方仍保留10%基准关税,并将半导体、量子技术等关键领域排除在协议外,试图通过"制度化关税"为后续施压留后手。

说到底,尽管日内瓦会谈取得突破,中美经贸关系的结构性矛盾仍未消除。虽说联合声明中设立的"三级磋商机制"和"紧急熔断条款",为后续谈判提供了框架,但核心分歧--如高科技出口管制、市场准入、产业链重组--仍需漫长博弈。此外,美国中期选举临近,政治风向可能再次扰动谈判进程。

而且,关税只是中美经贸摩擦的一部分,未来还有技术、投资、安全等多个领域存在深层次问题。但无论如何,对中国来说,此次博弈最重要的经验在于:必须坚持自己的节奏,不被外部压力打乱阵脚。不迎合、不退让、不自乱阵脚,这才是与美国打交道的正确方式。

总之,短短50天之内,中国硬刚美国对等大棒的阶段性成功--让美国认识到了行为禁区,认识到不可为的红线在哪里。中国能完成一次从被动应对到主动回击,再到谈判桌前扳回一局的全过程,背后靠的是制度的执行力、经济的韧性和政策的预判。中国在这场博弈中守住了立场,赢得了主动,这也给了世界一个启示--霸凌手段终将反噬,合作共赢仍是不可阻挡的潮流。