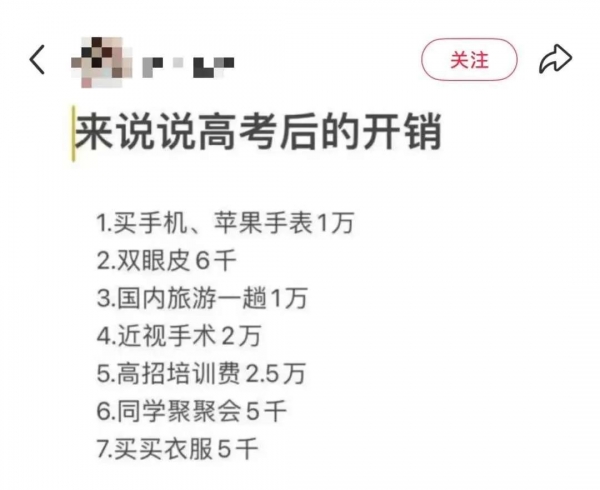

高考刚结束,朋友圈就开始晒新手机、医美套餐。有人花光十年零花钱做双眼皮,有人吐槽"毕业四件套得六位数"。商家推医美全家桶、旅行特惠,小红书刷屏"必做清单",年轻人一边喊着"青春需要仪式感",一边被账单压得喘不过气。

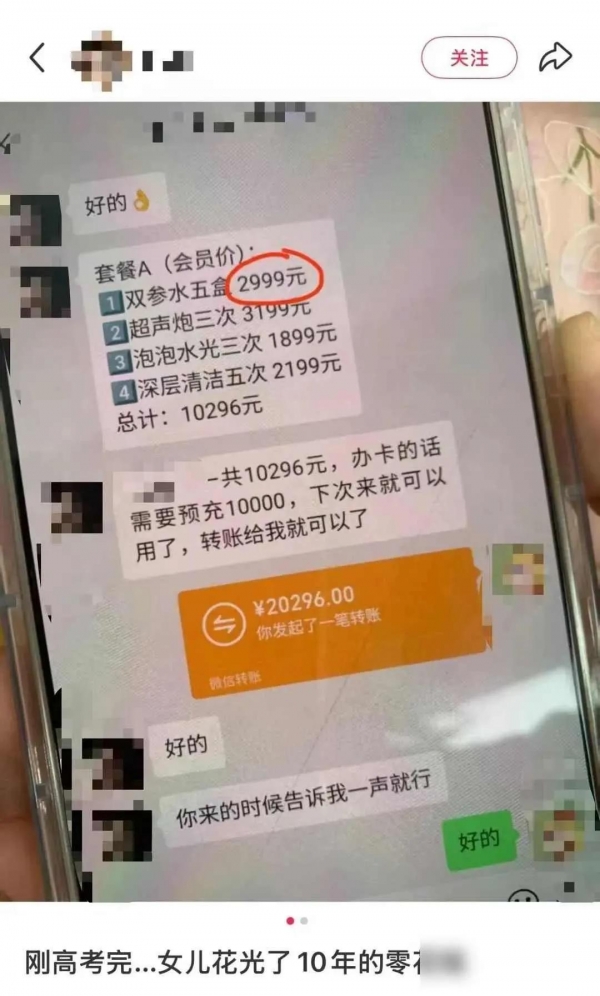

有家长发帖说女儿高考后直接买了医美套餐,十年零花钱全花光。另一个女生换了新手机,剪了大波浪,还和朋友去登山划船,说"放飞自我真爽"。但更多人被社交平台带跑偏,看见同学出国旅游、改头换面,自己不买就觉得跟不上潮流。有个网友说刷小红书总被"必做清单"轰炸,不消费就觉得青春不完整,反而越花越焦虑。

商家盯上这波生意,医美机构推"高考特惠",旅行社搞"准大学生专线"。小红书上"毕业逆袭计划"帖子满天飞,算法拼命给你推别人晒的奢侈品、网红景点打卡照。年轻人被"别人家孩子"的消费水平比下去,越比越想买,越买越慌。

其实有些同学消费挺理智。有人用钱买专业书籍,有人花在运动装备,还有人参加画展学画画。他们说消费得看自己想什么,比如喜欢读书就买书,喜欢运动就买装备,没必要跟风。有个网友直接说毕业四件套根本没标准,自己要买啥心里得有数,别被朋友圈带节奏。

家长和孩子意见常冲突。家长觉得六位数太夸张,孩子觉得这是人生重要时刻该庆祝。但也有家庭开始谈条件,比如父母出一半,另一半得自己打工赚。或者定个消费上限,超了得全家讨论。

平台也在变,现在有些书店推"毕业阅读计划",买书还能领实习机会。环保二手平台出现"毕业装备专区",低价转让用过的物品。可能以后商家不会只盯着让你花钱,而是想办法帮你省钱或者学东西。

我毕业想试试不一样的。不买新手机,用旧的拍三年学习视频。和爸妈换两天工作,体验下他们的生活。去社区做环保志愿者,把钱花在能记住的事上。最后写篇《18岁宣言》,把消费清单改成成长清单。

商家推产品,平台刷消费,同学晒单比阔气。年轻人要自己想清楚,花的钱到底是为了开心,还是被逼的。账单能说明多少青春?可能没想象中那么重要。