"先定一个小目标,比如挣它一个亿。" 这句曾经风靡全网的豪言,如今却成了时代的黑色幽默。2025年9月28日,中国商业史上最戏剧性的转折之一悄然上演--大连万达集团创始人王健林因1.86亿元债务纠纷被法院下达限制高消费令。消息一出,舆论哗然:那个曾坐拥万亿帝国、三次登顶中国首富的商界枭雄,如今竟被限制乘坐飞机、入住星级酒店,甚至连高铁一等座都成了奢望。

一、从"国民岳父"到"限高老赖":一场1.86亿的信用崩塌

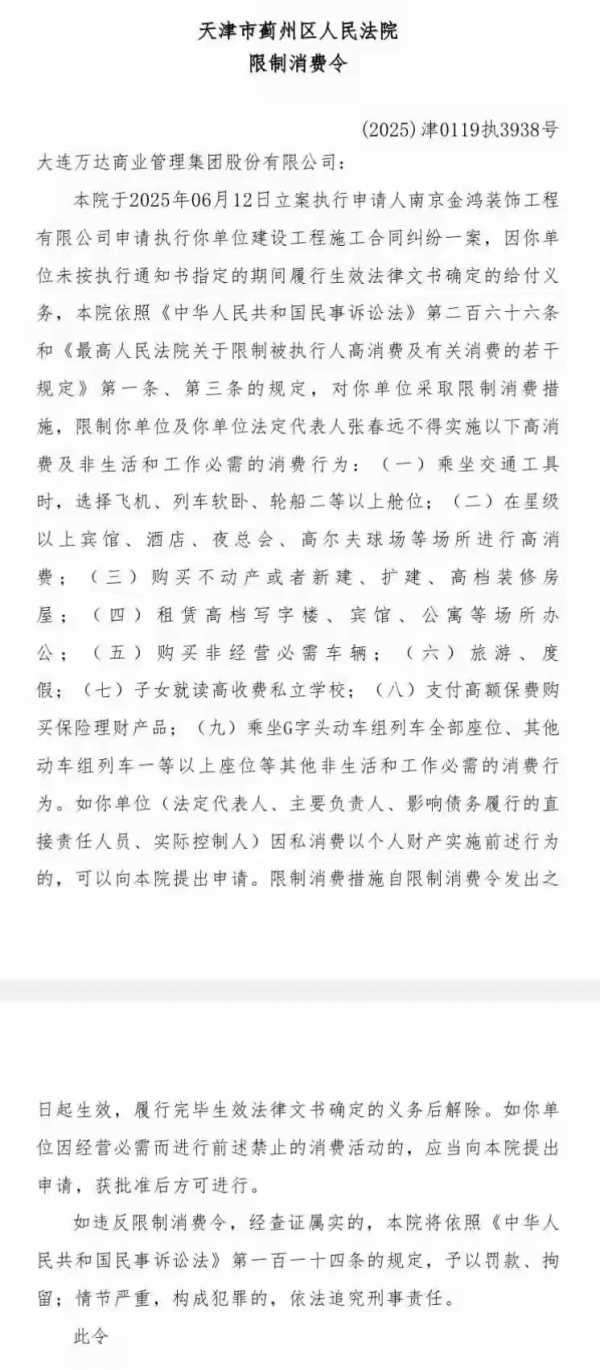

这场危机的导火索,源于一起标的额达1.86亿元的强制执行案件。企查查数据显示,大连万达集团及旗下万达地产集团因未履行生效法律文书确定的义务,被法院列为被执行人。作为法定代表人,王健林首当其冲成为"限高"对象。这意味着他的个人消费将被严格限制:不能买机票、坐高铁一等座,不能住星级酒店,甚至不能购买不动产。更严峻的是,这并非孤例--据不完全统计,2025年以来,万达集团新增被执行人信息超10条,被执行总金额已突破76亿元,股权冻结总额超200亿元。

"限高令不仅是对个人的惩戒,更是企业信用体系的崩塌。"一位法律界人士分析,万达作为知名民营企业,此次被公开限高,折射出其资金链断裂的严峻现实。而就在半年前,王健林还在公开场合强调"万达永远不躺平",如今却不得不面对"老赖"的舆论标签。

二、债务黑洞:6000亿负债与"断臂求生"的十年困局

万达的危机绝非一日之寒。自2017年起,这家商业帝国便开启了"壮士断腕"模式:77家酒店、13个文旅城、37家万达百货被打包出售,海外项目全面停摆,甚至连北京总部大楼都被挂牌转让。据统计,过去八年,万达累计抛售资产超5000亿元,试图用"卖卖卖"缓解债务压力。然而,这种饮鸩止渴的方式并未奏效--截至2025年,万达集团总负债仍高达6000亿元,其中仅境外美元债就超13亿美元,部分债务已触发提前还贷条款。

"万达的困境,是中国房地产行业的缩影。"地产分析师王一然指出,随着行业进入深度调整期,高杠杆、快周转的传统模式难以为继。万达曾试图通过"轻资产转型"突围,将万达广场的运营管理权外包,却因市场信心不足陷入"越卖越亏"的怪圈。更致命的是,珠海万达商管赴港上市三次折戟,对赌协议的倒计时让债务危机进一步激化。

三、企业家精神的坚守与时代转型的阵痛

尽管深陷泥沼,王健林的选择仍引发争议。一方面,他坚持"保交楼、保工资、优先偿还小额债务"的底线,甚至被网友称为"良心企业家";另一方面,万达多次被曝"甩锅"合作方,旗下项目因资金链断裂停工,引发购房者维权潮。这种矛盾性,恰是中国民营企业家在时代剧变中的缩影:既要承担社会责任,又要在市场寒冬中挣扎求生。

值得注意的是,万达并非个例。近年来,恒大、融创等头部房企相继暴雷,房地产行业迎来史无前例的洗牌期。"这不是某一家企业的失败,而是一个时代的落幕。"经济学家马光远表示,中国房地产正从"黄金时代"转向"白银时代",企业必须从"规模扩张"转向"质量提升",否则将面临被淘汰的命运。

四、从"首富"到"首负":一场关于责任与担当的全民思考

王健林被限高事件,犹如一记重锤,敲醒了中国商界的集体焦虑。它不仅关乎个人命运,更折射出民营企业的生存困境与转型之痛。当"限高令"的阴影笼罩头顶,我们不禁要问:在市场经济的浪潮中,企业家的责任边界在哪里?当行业寒冬来临,企业该如何平衡商业利益与社会责任?

或许,王健林的"断臂求生"能给我们启示:真正的企业家精神,不仅在于创造财富,更在于直面危机的勇气与担当。正如网友所言:"从首富到首负,他输掉了财富,却未必输掉尊严。"而对于整个社会而言,如何为民营企业营造更健康的营商环境,如何在风险与机遇中找到平衡点,才是避免更多"王健林"悲剧的关键。

结语:

当王健林的名字再次登上热搜,我们看到的不应只是娱乐化的调侃,更应是对中国商业文明的深刻反思。点赞转发,让我们一起关注这场时代转型中的企业家命运,也为那些在寒冬中坚守的创业者们送上一份支持与思考。