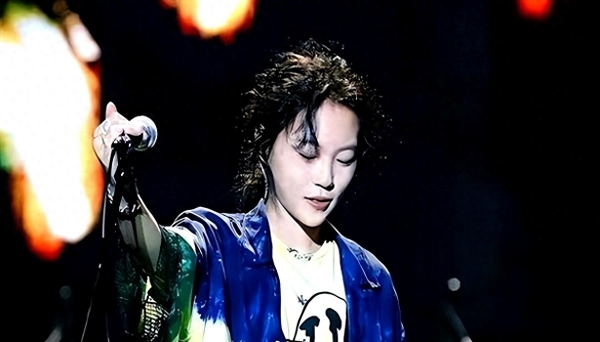

窦靖童采访时那句"我妈的钱这辈子花不完,但我爸的穷困让我痛苦"太真实了。明星子女看着光鲜,实际上根本摆脱不了原生家庭的撕裂感。现在28岁的她已是独立音乐人,可再成功也填不平父母差距带来的心理黑洞--王菲住着香港半山豪宅开巡演赚快钱,窦唯在北京胡同啃烧饼搞实验音乐,这种极端反差放在任何人身上都是暴击。

王菲和窦唯根本是两种价值体系的活体标本。前者精准卡住商业社会的运行规则,从《执迷不悔》到《传奇》,每首金曲都在打造可复制的变现模式。后者是典型的艺术殉道者,黑豹时期还能用《无地自容》引爆市场,后期沉迷实验音乐直接放弃商业价值。这种割裂投射到窦靖童身上,形成诡异的组合效应--她既戴着母亲送的百万名表拍杂志,又在父亲蜗居的胡同口吃五块钱煎饼。这种撕裂体验催生出她音乐里独特的矛盾美学,《春游》专辑里既有迷幻电子又有京韵大鼓采样,完全打破了传统星二代复制父母风格的套路。

娱乐圈类似的"富妈穷爸"困境不是个例。谢霆锋当年在张柏芝和拉姑的拉扯中开挂拍戏,最终在美食综艺里找到平衡点;木村光希顶着巨星父母光环出道,至今没找到摆脱"拓哉女儿"标签的突破口。窦靖童的解法更值得玩味:把物质焦虑转化成创作燃料。她13岁组乐队时故意隐瞒家世,现在演出依然坚持每首歌重新编曲,这种近乎偏执的创作态度,其实是把对父母关系的困惑转化成了艺术驱动力。

艺术家选择清贫值得被尊重,但媒体用"潦倒"形容窦唯本质是种傲慢。他在阿那亚潜心做《觉者》系列,每张实验专辑都在QQ音乐有固定受众。真正刺痛窦靖童的或许不是物质落差,而是世俗对成功的单一评判标准。就像鲍勃·迪伦的儿子雅各布,明明在民谣圈小有成就,永远被拿来和父亲比较。窦靖童每次演出都被问王菲会不会来,这种"被血缘绑架"的困境,才是星二代真正的职业诅咒。

现在看窦靖童的破局路径很聪明。既没学母亲打造商业帝国,也没复刻父亲艺术殉道。巡演带着独立乐队跑livehouse,社交媒体主动展示给窦唯送饭的日常,把公众对原生家庭的猎奇转化成对作品的关注。这种"有限曝光+作品说话"的策略,或许能给内娱星二代打个样--父母的辉煌与落魄都是参考系,真正要搭建的是自己的坐标系。