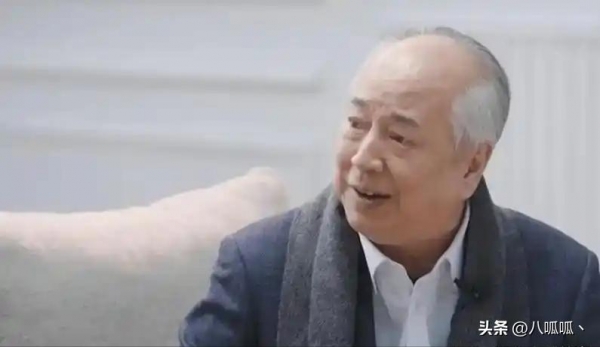

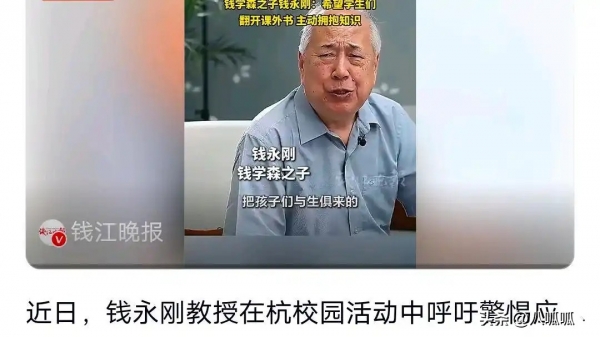

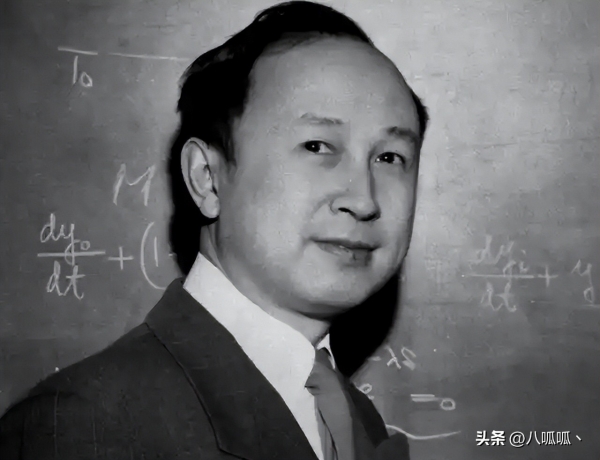

钱学森之子钱永刚教授,最近在杭州的一场校园活动中说了一句话。

他表示:现在的教育,如果过度刷题会抹杀孩子的求知欲!

这句话在家长群里炸开了锅,有人点头称是,有人却反驳:"不刷题,孩子怎么考得上好大学?"

这一来一回,正是当下中国教育现状的真实写照。

一边是对孩子天性与创造力的珍视,一边是升学压力下不得不做出的现实选择。两种声音的碰撞,让人不禁想问:现在的应试教育,到底是怎么一回事?

应试教育到底问题出在哪?

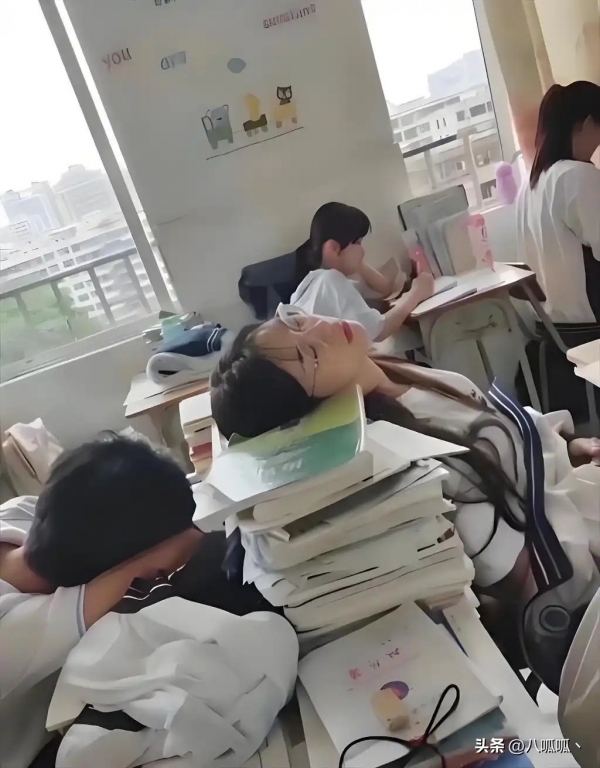

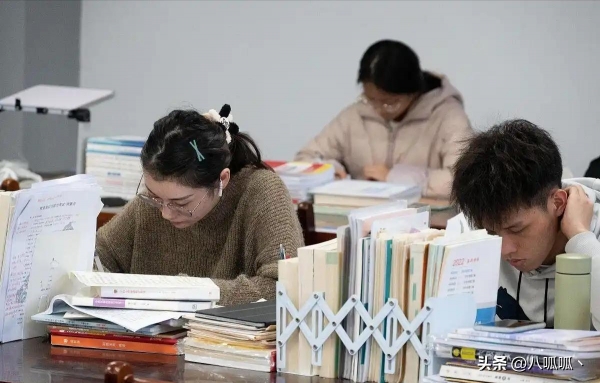

走进任何一所中学,尤其是初三和高三的教室,你会看到一种奇特的景象。课桌上堆满了各科教材和习题册,有的甚至高过了学生的头顶。

晚自习的灯光下,学生们埋头在题海中,笔尖在纸上沙沙作响,像是一场没有硝烟的战斗。

数学公式、英语单词、物理定律、化学方程式……这些知识点被拆解成一道道题目,反复出现在练习册、模拟卷、真题集里。

学生们每天的任务,就是完成这些题目,订正错误,再完成更多题目。

老师们常说:"熟能生巧,多做题总能找到感觉。"

家长们也会在耳边叮嘱:"别人家的孩子都在刷题,你不刷,怎么跟得上?"

刷题的背后,是一套精密而庞大的应试体系。从中考到高考,分数几乎是唯一的通行证。

名校的录取分数线像一道无形的门槛,把成千上万的学子划分开来。

为了跨越这道门槛,学校、家长、学生三方形成了一种默契:加大训练强度,提高解题速度,熟悉各种题型,最终在考场上拿到更高的分数。

于是,题海战术成了最直接、最有效的手段。

市面上的教辅资料层出不穷,各种补习班、冲刺营生意火爆,甚至有些学校从初一开始就让学生接触中考真题,提前进入"战斗状态"。

然而,钱永刚教授的担忧并非空穴来风。当学习变成了一场机械的重复劳动,学生的好奇心和探索欲确实容易被消磨殆尽。

开放式教育正在进入中国家庭

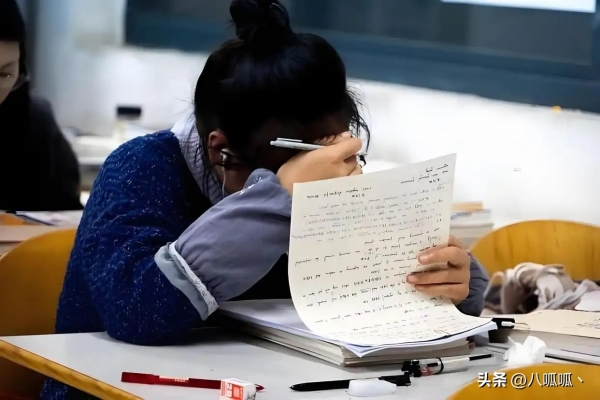

有老师分享过一个案例:班上有个学生,小时候特别喜欢拆东西,家里的闹钟、收音机都被他拆过又装回去,对物理现象充满好奇。

可上了高中之后,他每天要完成大量的物理习题,从力学到电学,一遍又一遍地重复计算。

渐渐地,他不再问"为什么",而是只关心"怎么做才能得分"。

原本闪烁着好奇光芒的眼睛,渐渐变得疲惫而麻木。这样的故事,在无数学生身上上演着。

课外阅读,本应是激发求知欲的重要途径,却在应试教育的挤压下变得可有可无。

很多学生坦言,除了课本和教辅,他们已经很久没有完整地读过一本课外书了。不是不想读,而是没时间。

每天的课程排得满满当当,放学后还有作业和补习班,周末也被各种培训班占据。

偶尔有空闲,也只想刷刷手机、看看视频,放松一下紧绷的神经。

家长们虽然知道阅读的好处,但在升学压力面前,也不得不妥协:"等考上大学再读吧,现在先把分数搞上去。"

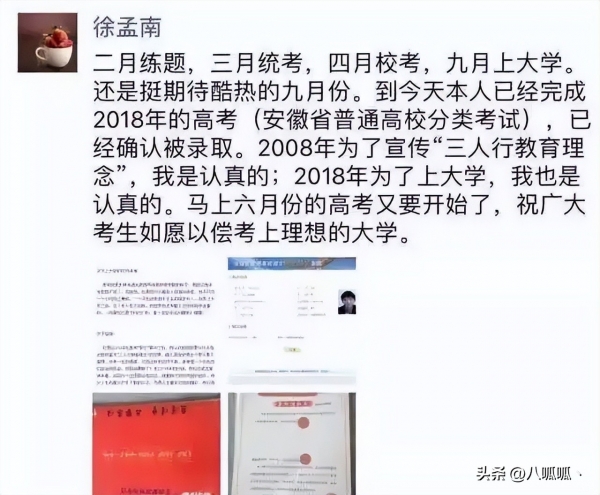

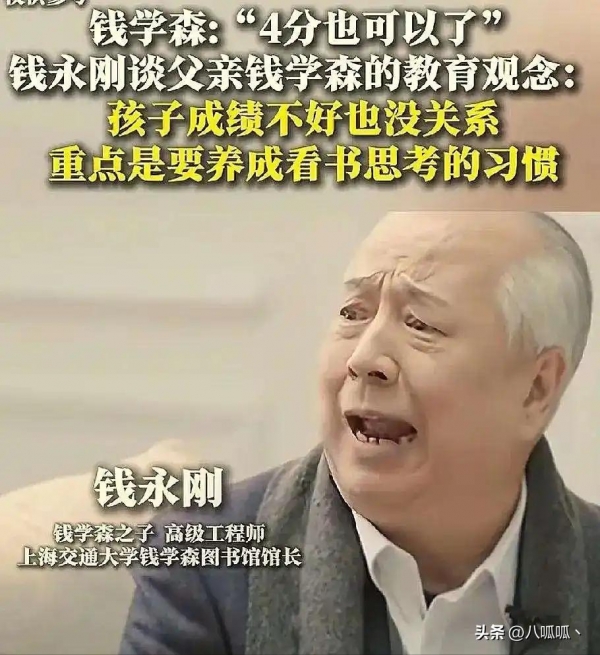

钱永刚教授提出的"精练题目而非机械重复",其实是对当前教育方式的一种反思。他认为,做题的目的应该是巩固知识、启发思维,而不是为了做题而做题。

比如,数学题可以设计得更开放一些,让学生尝试不同的解题思路,而不是局限于标准答案。

物理题可以结合生活实际,让学生感受到科学的魅力,而不是枯燥的公式推导。这样的"精练",既能提高学习效率,又能保护学生的探索欲。

可惜的是,在现实中,这样的题目往往被认为"不够应试",很难在主流教学中推广。

国家的教育改革就在不久

鼓励提问与课外阅读,是钱永刚教授开出的另一剂良方。好奇心是学习的原动力,而提问是好奇心的具体表现。

一个敢于提问、善于提问的学生,往往更具有主动学习的意识和能力。课外阅读则能开阔学生的视野,让他们接触到课本以外的知识,激发对未知世界的兴趣。

然而,在当前的课堂氛围中,提问往往被视为"浪费时间",因为教学进度紧张,老师需要尽快讲完知识点,学生的问题只能被搁置。

课外阅读更是被边缘化,很多学校的图书馆门可罗雀,书籍成了摆设。

教育评价体系的改革,是解决这一问题的根本所在。如果升学只看分数,那么学校和家长自然会想尽办法提高分数,哪怕是以牺牲学生的兴趣和创造力为代价。

钱永刚教授建议,评价体系应该更加多元化,关注学生的兴趣与思维品质,而不仅仅是分数。

比如,可以引入综合素质评价,考察学生的社会实践能力、创新思维、团队合作精神等。

高校录取时,也可以参考学生的特长和潜力,而不是只看高考分数。

这样的改革,虽然难度很大,但却是教育发展的必然趋势!

教育的艺术,在于找到滋养孩子的动态平衡点。既不能完全否定应试教育的现实意义,也不能忽视学生天性的发展。

在升学压力与探索天性之间,需要学校、家长、社会共同努力,寻找一条中间道路。

比如,学校可以在课程设置上更加灵活,增加一些实践性、探究性的课程,让学生在做中学、在玩中学。

家长可以适当调整心态,不要过分焦虑孩子的分数,多关注他们的兴趣和心理健康。

社会则可以提供更多元化的成才路径,让"高考独木桥"不再是唯一的选择。

杭州的校园活动结束后,钱永刚教授的话还在网络上引发热议。有网友留言说:"不刷题,大学进不了;刷太多题,孩子可能就废了。"

这句话道出了无数家长的无奈和心酸!

教育的未来,究竟该走向何方?

或许,答案并不在于彻底否定或全盘接受某一种教育模式,而在于如何在现实与理想之间找到那个微妙的平衡点。

毕竟,教育的终极目标,不是培养会考试的机器,而是培养有思想、有创造力、有幸福感的人。

而这个目标的实现,需要每一个人的智慧和努力。