在人形机器人频频登场的当下,小鹏IRON以一场"猫步"走秀吸引了全场目光。但真正值得关注的,不只是它的步态,而是小鹏在技术落地、场景选择与商业化路径上的深思熟虑。本文将从产品亮点切入,探讨人形机器人破局的关键节点。

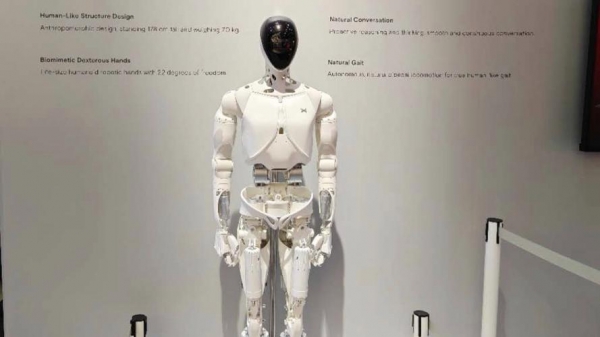

2025年11月5日的小鹏科技日,一场"钢铁与优雅"的碰撞刷屏了科技圈--全新一代IRON人形机器人踏着精准复刻人类模特的"猫步"登场,外八甩腿、躯干扭转、臀部轻摆,每一个动作都打破了人们对机器人"机械僵硬"的固有认知。这个身高178cm、体重70kg的"仿生体",不仅用82个自由度的灵活身段征服了现场,更以"物理AI落地"的清晰路径,给产品人抛出了一个值得深思的命题:当人形机器人从实验室走向市场,真正的破局点究竟是什么?

一、产品亮点:从技术炫技到用户感知价值

对产品经理而言,技术最终要服务于场景价值。IRON的核心竞争力,恰恰在于把硬核技术转化为了"可感知的用户体验"。

1. 仿生设计:不止像人,更是适配人类场景

IRON的"极致拟人"不是为了颜值,而是为了更高效地融入人类环境。其"骨骼-肌肉-皮肤"三位一体的仿生系统,本质是产品对"场景适配性"的深度思考:

骨骼层:仿人脊椎实现自然弯腰转体,解决了传统机器人在家庭、车间等狭窄空间的运动局限;

肌肉层:高功率密度执行器+晶格材料包覆,兼顾力量与弹性,既能精准拧螺丝,也能轻柔递水杯;

感知层:22个自由度灵巧手实现0.1毫米级操作,配合720°无死角感知系统,让"穿针引线""避障行走"等精细场景成为可能。

这种"由内而生"的仿生逻辑,印证了产品设计的核心--拟人不是目的,而是复用人类世界数据与场景的最优解。

2. 技术突破:抓准商业化瓶颈的关键解

人形机器人长期面临"续航短、成本高、智能弱"三大痛点,IRON的技术布局直指这些瓶颈:

全固态电池:行业首发应用,重量降30%、能量密度升30%,续航达8小时,解决了"小时级续航"的商用短板;更关键的是其极致安全性(250℃高温无异常、300G冲击不变形),为高风险工业场景扫清障碍。

物理世界大模型:去掉传统"视觉-语言-动作"架构中的"语言转译"环节,实现从视觉信号到动作指令的端到端生成,反应速度提升数倍。这种"降维式"的架构优化,让机器人真正具备"理解场景后行动"的能力。

车技复用:70%技术底座与小鹏汽车同源,从XNGP的"鹰眼视觉"到智能座舱的交互逻辑,既降低研发成本,又让数据与算法形成协同效应--这正是科技产品"生态化反"的典型案例。

二、商业化落地:产品经理该关注的渐进式破局路径

何小鹏在发布会上明确:"人形机器人不是'黑科技玩具',而是要解决真实世界的问题。"IRON的商业化策略,藏着产品经理最该学习的"落地智慧"。

1. 场景优先级:先易后难的务实选择

不同于"一步到位攻家庭场景"的激进思路,IRON采用"先商业→再工业→最后家庭"的路径:

商业场景(2026年率先落地):小鹏门店导览、商场导购、博物馆讲解等--这类场景交互相对标准化,环境温和,能快速验证"服务价值",同时积累用户交互数据;

工业场景(2026年中期切入):已在小鹏广州工厂承担P7+车型零部件组装,单日完成5000颗螺丝安装,精度±0.1mm;与宝钢合作探索巡检场景--工业场景对"效率与精度"的需求明确,付费意愿强,能快速实现商业闭环;

家庭场景(长期目标):待技术成熟与成本下降后,再拓展至家务、照护等个性化场景--避免了"过早进入复杂场景导致用户体验翻车"的风险。

2. 成本与量产:产品规模化的生死线

人形机器人的商业化,成本是绕不开的坎。IRON给出了产品经理可借鉴的"降本逻辑":

当前研发成本约80万元,通过"车规级供应链复用+工艺优化",规模化后有望压至30万元以内;更关键的是,其高阶版本成本控制在50万元以内,较特斯拉Optimus预期低40%。这种"生态协同降本"的思路,远比单点技术突破更具可持续性。

量产规划同样清晰:2026年底实现规模量产,初期年产能2万台,中期提升至5万台--用"小批量验证+规模化迭代"的节奏,平衡了"技术完善度"与"市场需求"。

三、行业思考:人形机器人的产品边界与未来可能性

IRON的亮相,不仅是一款产品的发布,更给整个行业带来了三个值得深思的方向:

1. 技术复用:科技公司的第二增长曲线密码

小鹏将汽车领域的视觉感知、芯片算力、交互逻辑迁移至机器人,这种"技术底座复用"的模式,或许是科技公司孵化新业务的最优解。对产品经理而言,如何盘活现有技术资产,找到"跨界场景的适配点",比从零开始更重要。

2. 产品边界:通用与专用的平衡艺术

人形机器人的终极目标是"通用",但现阶段"专用化"更易落地。IRON在工业场景聚焦"精密组装",在商业场景聚焦"标准化服务",这种"先做精单点,再拓展全域"的策略,正是产品从0到1的核心逻辑--没有绝对的"通用产品",只有"在更多场景下可用的专用产品"。

3. 伦理与安全:产品走得远的前提

IRON提出"隐私数据不出机器人"的第四安全法则,搭配室内AEB防撞系统,这种"主动安全设计"值得所有智能硬件产品借鉴。当产品越来越智能,"安全与伦理"不再是附加项,而是决定用户是否信任、产品能否走得远的基石。

结语:从惊艳亮相到持续进化

IRON机器人的"猫步"固然惊艳,但真正让产品人兴奋的,是其背后"技术落地的清晰逻辑"与"商业化的务实路径"。人形机器人行业还处于早期阶段,未来会面临更多挑战--成本如何再降、场景如何深化、用户习惯如何培养,但小鹏的探索,已经为行业提供了一个"从技术到产品"的范本。

对产品经理而言,IRON的故事更像一个启示:好的科技产品,从来不是"为了创新而创新",而是"用创新解决真实问题"。当人形机器人真正走进生活的那一天,我们回头看会发现,今天这些"务实的小步",正是通向未来的关键一步。