"最是橙黄橘绿时",大诗人苏轼告诉我们,冬天并非只有萧瑟。当黄澄澄的橙子和绿油油的橘子挂上枝头,也预示着一年中最重要的"藏养"时节--冬天,正式拉开了序幕。

今天,是冬季的第一个节气,立冬。寒风乍起,万物蛰伏。对我们而言,这不仅是气候的转折点,更是身体养护的关键期。

与其被动地添衣保暖,不如学学古人的智慧,看看他们是如何用充满仪式感的方式,为一整个冬天的健康打下坚实基础。

古人的"冬天第一天",不叫立冬?

我们现在将立冬视为冬季的开始。但在古代,许多地方并不这么认为。他们有一个专门庆祝冬天到来的节日,叫做"十月朔"或"十月朝",也就是农历十月初一。

在这一天,古人会举行一系列充满生活智慧的习俗。

1. "尝新"大会:顺时而食,品味丰收

"十月朔"正值秋收结束,古人会举行盛大的"涤场"活动,大家聚在田野间,品尝这一年最新收获的粮食和果实,这被称为"尝新"。

这不仅是对辛勤劳作的庆祝,更蕴含着"顺时而食"的养生智慧。

立冬时节,身体需要储存能量以抵御寒冬。我们应多吃一些当季的、能量密度较高的食物,比如根茎类的蔬菜(萝卜、山药)、坚果以及牛羊肉等温补之物,为身体补充"燃料"。

2. "暖炉会":温养阳气,驱散寒邪

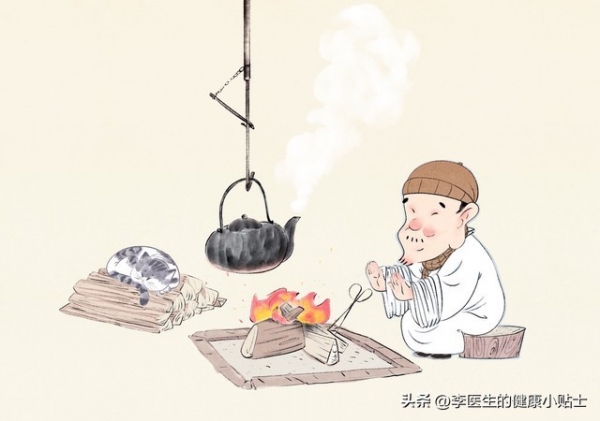

天气转冷,古人会在"十月朔"这天正式生起炉火,并邀请亲朋好友围炉而坐,喝着热茶或温酒,畅谈叙旧,称为"暖炉会"。

这温馨的场景,恰恰点明了立冬养生的核心--保暖。中医认为,"寒为阴邪,易伤阳气"。立冬后,保暖不仅是穿厚衣服那么简单,更要注重关键部位的防护,如头颈、后背和双脚。睡前用热水泡脚,喝一些姜茶、红茶等温性饮品,都能帮助我们由内而外地温养阳气,抵御寒邪侵袭。

3. "犒劳耕牛":休养生息,以待来春

在古代,耕牛辛苦劳作了一整年。到了"十月朔",主人们会准备特制的米糕等美食来犒劳牛,让它们好好休息。

这个充满感恩之情的习俗,也提醒了我们自己。我们的身体同样辛勤"工作"了春、夏、秋三个季节,到了冬天,也该让它进入"休养生息"的状态。这正是中医"冬藏"理念的精髓。

"藏"的是什么?是阳气,是精力,是为来年春天生机勃发积蓄的能量。因此,立冬之后,我们应早睡晚起,保证充足的睡眠;运动上,应避免大汗淋漓的剧烈项目,选择散步、太极等更为舒缓的方式,让身体的能量"藏"住,而非过度消耗。

总而言之,立冬的到来,是为我们的身体开启了"储藏模式"。顺应自然,效法古人智慧,吃好、穿暖、睡足,这不仅是对节气的尊重,更是对自己健康最负责任的态度。