中国芯片企业闻泰科技旗下的安世半导体,在半导体领域特别是在功率分立器件方面,已经确立了全球领先的地位,成为了中国连接全球半导体供应链的关键力量。

因为历史渊源,也因为产业布局的需要和对商业与法律环境的追求,安世半导体的总部设在荷兰,成为"在荷兰法律下独立运营的中资公司",更利于安世半导体的平稳过渡和持续运营。

然而,2025年9月,变故却发生了。荷兰政府以"国家安全"为名,同时动用行政命令和司法手段,强行接管了安世半导体总部。

他们冻结了安世半导体147亿人民币的资产,赶走了中方委派的CEO张学政,又任命拥有决定性投票权的独立外籍董事接管了安世半导体的决策权,并将闻泰科技通过香港子公司持有的股权强制托管给了第三方。

这场"抢夺"事件暴露了中资企业海外布局面临的合规压力显著增加的事实,冲击的远远不只是闻泰科技。

事实上,这是美国试图联合盟友构建对华技术封锁网络的事件的延续,是中美地缘政治博弈的一个重要环节。

只是,中国绝不会是被动挨打而不回击的一方。后来的事实表明,荷兰只从中国抢走了一个空壳。

安世半导体的"前世"与"今生"

安世半导体的总部设立在荷兰,主要有三方面的原因。

首先,这其实是一种历史传承。

安世半导体的前身是荷兰飞利浦的半导体部门,该部门在2006年独立成为恩智浦,又在2017年被中国芯片企业--闻泰科技以268亿元人民币的价格全资收购,正式更名为"安世半导体",总部会位于荷兰,是自然而然的结果。

其次,这是产业布局的需要。

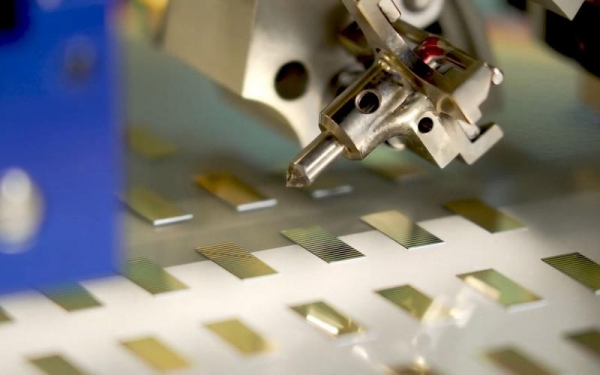

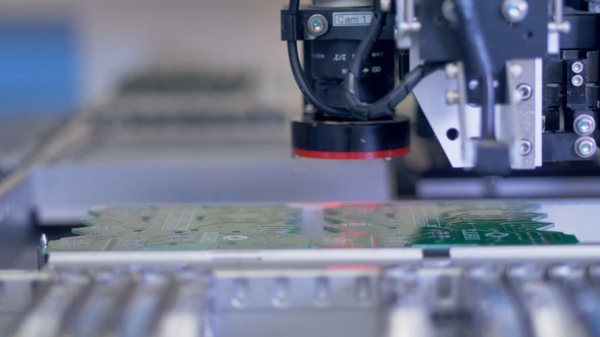

安世半导体在被闻泰科技收购之后,其实还保留了原来的"跨国IDM"运营模式--设计环节主要在荷兰奈梅亨完成,晶圆制造环节则是在德国汉堡以及英国曼彻斯特的工厂进行。

因这些核心的研发和制造资源分布在欧洲多国,闻泰科技将安世半导体的总部继续设在荷兰,更方便贴近和管理。

再来,这也是对商业与法律环境的追求。

荷兰的商业法律体系相较中国更为成熟,闻泰科技收购安世半导体之后,保留原有的总部和结构,将安世半导体变成"在荷兰法律下独立运营的中资公司",在当时被视作一种稳健的商业选择,更有利于公司的平稳过渡和持续运营。

只是,闻泰科技没有料到的是,2025年,围绕安世半导体,荷兰政府竟向其发起了一场控制权之争。

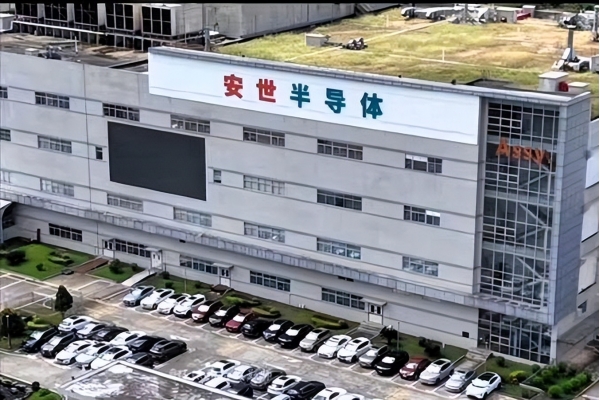

2017年,闻泰科技收购恩智浦之时,恩智浦已经濒临破产。闻泰科技将其收购并更名为安世半导体,之后投入巨资并引入先进管理,才止住了其颓势并发展壮大,到2024年时,安世半导体实现了147亿元人民币的营收,成为了全球车规级芯片的关键玩家。

正因为有这么一个过程,当2025年9月,荷兰政府以"国家安全"为名冻结安世半导体的全球资产和知识产权,强行撤换中方CEO之时,才会在全球范围内引起轩然大波,其行动更是被广泛视为对合法中资资产的"抢夺"。

安世半导体事件背后的激烈博弈

安世半导体事件的发生看似是偶然的政策异动,其实反映了全球半导体产业格局的深刻变革。

半导体产业曾是全球化的典范,其从设计、制造到封装测试的各个环节在全球范围内形成了高度专业化的分工体系,任何一个国家都难以独立完成全产业链布局。

但近些年来,受国际地缘政治变化、全球经贸秩序重构与技术竞争加剧三大趋势交织演进的影响,这种情况却逐渐得到了改变--全球半导体产业的供应链正被推动着实现从"全球化"到"区域化"、"阵营化"演变。

在这种背景下,中资半导体企业尤其受到大的震荡--试图维护霸权地位的美国对中国这一强有力的竞争者恶意满满,正试图联合盟友构建对华技术封锁网络,将半导体技术作为战略遏制工具。

在这种情况下,全球半导体产业的监管体系日益严格,如美国外资投资委员会的审查不仅覆盖股权收购,还延伸到了技术授权、合资企业等合作模式,也如欧盟的外国直接投资审查框架也将半导体等关键领域列为"优先审查领域",制定了更为严苛的审查标准。

近期发生的安世半导体事件正是美国联合荷兰制造的一起针对中资半导体企业的"抢夺"事件。

关注内幕的人或许知晓,安世半导体事件的发生早有征兆。

早前,美国已经先后将数百家中资半导体企业列入了"实体清单",限制其获取先进技术和设备,作为美国的盟友,荷兰也在美国的压力之下,对中资半导体企业采取了一系列限制措施,如不断收紧对华光刻机出口管制,如禁止向中国出口先进深紫外光刻机型号1970i和1980i。

在安世半导体事件发生的前一年,荷兰还进一步限制了向中国出口的光刻机型号的技术性能,大幅增加了中资半导体企业通过海外并购获取技术的难度,使中资半导体企业越发面临"技术断供"的风险。

不难发现,2025年9月,荷兰政府同时动用行政命令和司法手段抢夺中国芯片企业--闻泰科技旗下的安世半导体,就是要阻碍中资半导体企业通过并购快速获取技术的计划,是此前美国联合包括荷兰在内的盟友构建对华技术封锁网络事件的延续。

美国和荷兰选择对安世半导体下手,和安世半导体在行业内具有特殊地位离不开关系。

首先,安世半导体在半导体领域确立了全球领先的地位。

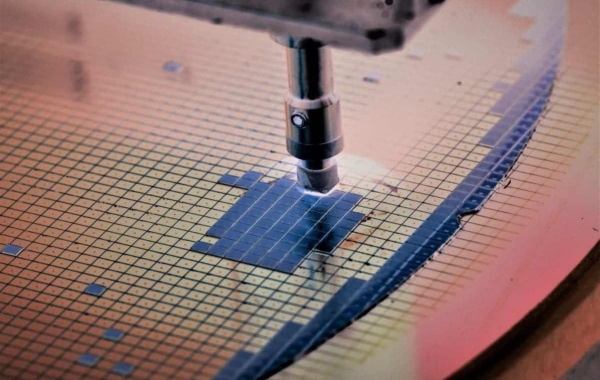

安世半导体超90%的产品都符合严苛的车规级标准,所有的晶圆厂都通过了车规级认证,这使其成为了全球汽车制造的核心供应商,甚至引发了"车企驻场抢货"的现象。

美国和荷兰设法抢夺安世半导体,一定原因是眼馋安世半导体在行业内的营收。

其次,安世半导体主营的MOSFET、二极管等功率器件,决定了电流的通断、电压的转换,是汽车电动化、智能化的基础。这使得安世半导体在全球半导体产业链的关键节点上"拥有了能够影响甚至中断整个产业链运行的能力和权力"。

美国和荷兰设法抢夺安世半导体,就是因为控制了它,就能潜在影响全球汽车产业的命脉。

中国的布局与反制

美国和荷兰满心以为控制了安世半导体总部就掌握了全球汽车芯片的命脉,却很快发现他们抢到的不过是一个空壳。

原来,2017年收购安世半导体之后,闻泰科技尽管将总部依旧设在荷兰,却不是对荷兰政府没有任何防范,安世半导体的实际运营重心和核心产能早早就被转移回了国内。

要知道,安世半导体80%的终端生产能力都集中在中国东莞基地,全球每10颗车规级功率芯片中,就有7颗产自东莞。

同时,安世半导体的业务收入也高度依赖中国,其业务收入有近半数来自中国市场。

这些都意味着,脱离了中国的生产和市场,安世半导体的实际价值将大打折扣。这才有了美国和荷兰其实只是"抢走了一个空壳"的说法。

尽管闻泰科技通过早早的布局,幸运地没有在安世半导体事件中跌得头破血流,却不代表中国官方不会对美国、荷兰的傲慢与阴毒实施反制。

2025年10月4日,中国商务部发布出口管制公告,禁止安世中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。

已经走向独立运营的安世半导体中国公司也很快响应中国商务部的公告,公开表示遵守中国法律、合法合规运营,在迅速恢复向国内客户供应芯片的同时,明确"所有交易必须以人民币结算"。

首先,局部恢复业务、要求以人民币结算,使安世半导体中国企业的所有交易都在中国的银行系统内流传,切断了美国可能通过美元支付系统进行制裁的路径。

其次,安世半导体中国企业对国外客户断供,也让欧洲汽车制造业陷入了前所未有的困境,反过来集欧洲民间的力量向美国、荷兰施压。

要知道,安世半导体生产的芯片已经广泛应用与从汽车、家电到电力设备的各个领域,全球各大主流汽车品牌也不例外。

失去了安世半导体生产的"即插即用"的芯片,欧洲相关企业想要寻找替代品,需要漫长的周期和巨大的重置成本,在此之前可能面临大规模停产甚至是破产。

因而,中国商务部的这一公告看似"轻飘飘",所引发的影响却足够震荡整个汽车产业,也表明了中国维护中资企业合法财产和权益的决心。