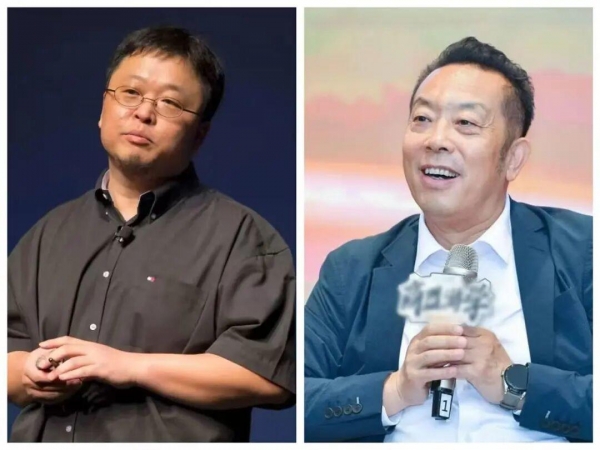

罗永浩和西贝关于预制菜的争论还在持续升级。这一次,网友们的围观,远远超出了看两方相争的热闹。

9月10日下午,知名博主罗永浩在微博发文称,自己和同事去连锁餐饮品牌西贝吃饭,"发现几乎全都是预制菜,还那么贵","希望国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜"。在后续的争论中,他将自己的目的拉到了推动行业进步和立法完善的层面,还发布高额悬赏,公开征集西贝使用预制菜的"真凭实据"。

"维权斗士"罗永浩的重拳出击,收获了评论区近乎一边倒的支持。这并非是预制菜有"原罪",而是罗永浩的控诉指出了两个关键问题,一是菜是不是预制菜,标准到底怎么定;二是钱花得值不值,消费者得有知情权。

事件发酵后,西贝创始人、董事长贾国龙亲自下场,从查就餐小票价格反驳"那么贵"的指控,到调监控曝光罗永浩就餐细节,再到召开"预制菜风波"回应发布会,连用多个"一定"强调他会起诉罗永浩的决心。同时,贾国龙宣布在全国所有门店上线"罗永浩菜单",开放后厨参观,并承诺"不好吃不要钱",用自己的商业头脑在信任危机中寻出了一线"生机"。

然而,看似无懈可击的回应,并未真正平息争议,反而暴露出消费者与商家对"预制菜"认知的明显错位。

根据《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》对于预制菜的定义,中央厨房制作的菜肴并不纳入预制菜范围,这是贾国龙放话罗永浩当日所点菜品"没有一道是预制菜"的底气。贾国龙还解释,预制工艺不等于预制菜,西贝只是使用了中央厨房预加工的原料食材,例如羊排切割成标准形状等,做熟环节都在门店进行,故不属于预制菜。

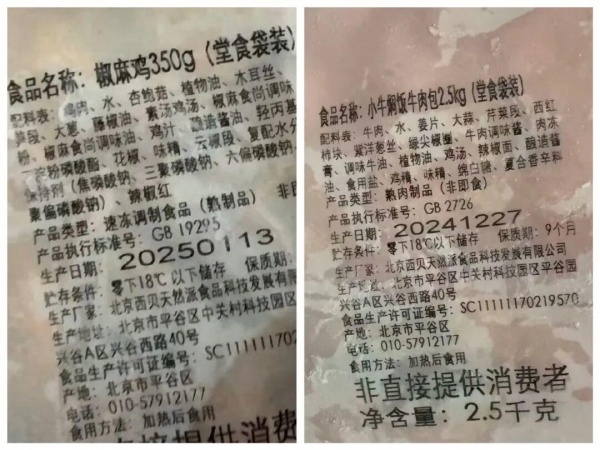

但在消费者眼里,明明都是"堂食袋装""加热后食用"的冷冻料理包,由于出自中央厨房,就可以摆脱预制菜身份,打出"现炒"的旗号,这难道不是玩文字游戏,在灰色地带"钻空子"?官方定义、企业标准和消费者的朴素认知出现了"温差",这正是公众心生戒备,抵制餐饮行业使用预制菜的原因。

9月11日晚间,罗永浩微博贴出从网友提供的两张图片,分别为堂食袋装的焖饭牛肉包和椒麻鸡,印有"非直接提供消费者""加热后食用"等字样。

事实上,人们近些年对于预制菜的接受程度是在不断提升的,不少年轻人在春节期间分享自己购买预制菜准备年夜饭的心得,之所以对餐饮行业使用预制菜仍然敏感,根源还在信息不透明、标准不明晰上。

在中国预制菜市场规模逐渐上升的关键时期,无论是围观群众还是餐饮从业者,都要从西贝与罗永浩一企一人的输赢大战中跳出来,看到预制菜市场更远的未来。

在宏观定义之外,预制菜相关的生产加工环节还需要有更为细致的行业标准,明确原料、工艺、标识等要求,这是打消模糊地带,弥合餐饮端和消费端认知温差的前提。

此外,有关部门还要回应好消费者对餐饮透明化的诉求。目前来说,"大力推广餐饮环节使用预制菜明示"并不具备强制力,只有进一步确保消费者的知情权,才能避免抵触情绪误伤更多企业,阻碍预制菜行业的有序健康发展。