9 月 29 日,一则 "女子通过得力集团三轮面试后因跛脚被辞退" 的帖文在社交平台引发轩然大波。从 5 月 13 日入职遭拒到 9 月事件曝光,这场横跨四月的职场遭遇,不仅让 "得力集团" 陷入就业歧视争议,更再次撕开了劳动力市场中隐蔽的公平缺口。随着得力集团执行总裁公开致歉、专项调查启动,事件背后的法律边界与企业管理漏洞愈发引人深思。

事件还原:三轮通关后突遭辞退,被要求 "主动离开"

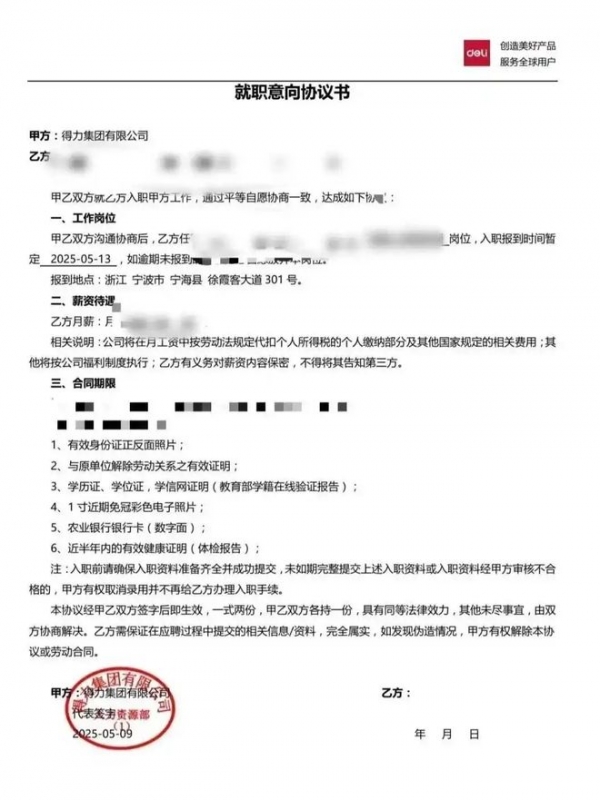

9 月 29 日,网友小钱(化名)在小红书平台发布的帖文,将四个月前的遭遇公之于众。据其自述,今年 5 月初,她看到得力集团 HRBP 岗位招聘信息后投递简历,历

经两轮线面试和一轮现场面试的层层筛选,最终收到了浙江宁波集团总部的入职通知,报到时间定为 5 月 13 日。

"从简历初筛到终面,全程没有人询问过我的身体状况。" 小钱在帖文中提到,自己因幼年患病导致走路跛脚,但无需拐杖、轮椅辅助,且已有 7 年职业经历,过往三份工作均获领导认可并多次升职,完全能胜任 HRBP 岗位的日常工作。5 月 13 日报到当天,接待她的 HR 首次问及腿部情况,小钱如实说明 "不影响工作",并提出可通过背景调查佐证自身能力,但未获对方回应。

令小钱始料未及的是,当天下午 HR 突然告知:"领导明确不同意录用。" 更让她难以接受的是,对方随后要求她通过微信发送 "因为不适应,主动离开" 的声明,试图将企业单方辞退包装成个人主动离职。"面试时考察的是专业能力,报到后却以身体外观为由拒绝,这让我感到极大的不尊重。" 小钱在帖文中写道。

由于担心此事影响后续求职,小钱当时未立即公开维权,直至 9 月 29 日才通过社交平台发声。帖文附带的入职通知书截图、与 HR 的沟通记录等证据,迅速引发网友热议,相关话题在 24 小时内登上多个平台热搜榜。

企业回应:CEO 紧急致歉,成立专项调查小组

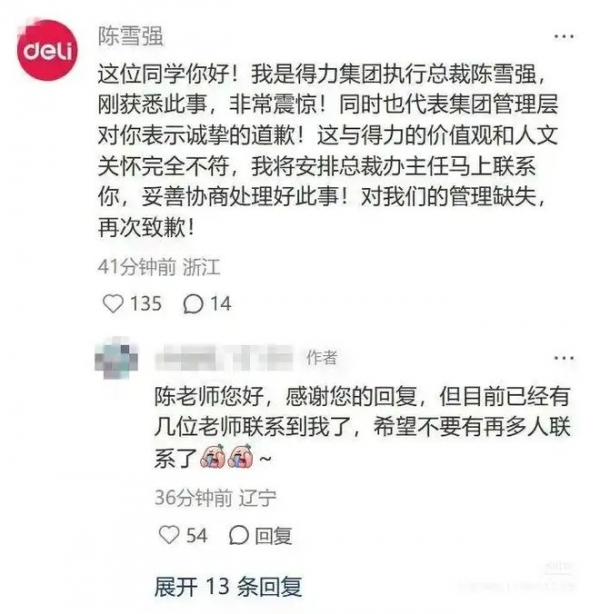

事件发酵仅数小时,9 月 29 日晚间,一名自称 "得力集团执行总裁陈雪强" 的账号在小钱的帖文下留言致歉。该留言称:"刚获悉此事,非常震惊!同时也代表集团管理层对你表示诚挚的道歉!这与格力的价值观和人文关怀完全不符,我将安排总裁办主任马上联系你,妥善协商处理好此事!对我们的管理缺失,再次致歉!"

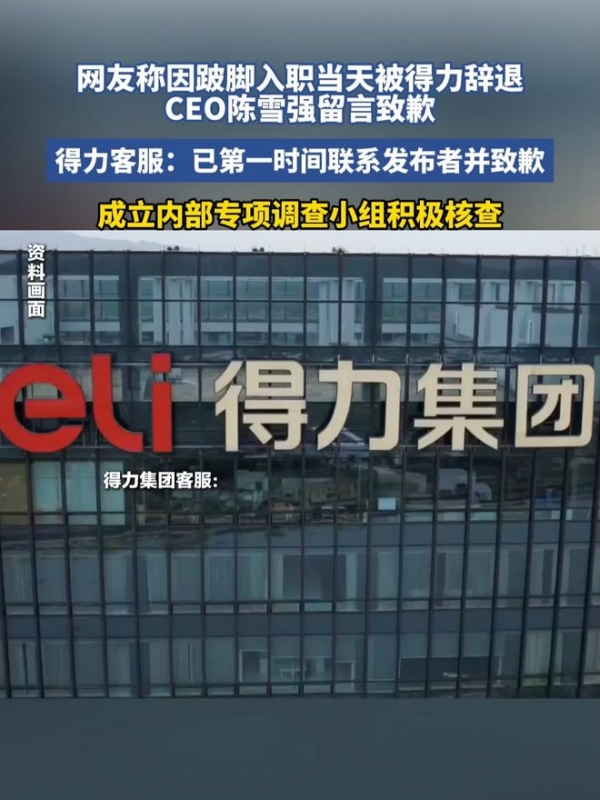

9 月 30 日,得力集团客服向极目新闻、扬子晚报等多家媒体证实,该致歉留言确系陈雪强本人所发,集团已第一时间与小钱取得联系,对其表达歉意并提供必要支持。客服人员透露,公司已成立内部专项调查小组,对事件涉及的招聘流程、决策依据、沟通环节等展开全面核查,"目前有专员全程跟进此事,后续处理措施将及时向公众公布"。

对于网络上 "涉事 HR 已被开除" 的传言,客服明确表示 "暂无法核实",称需以调查结果为准。同日中午,小钱在社交账号置顶评论中回应:"已收到得力公关部、人资部门、总裁办的电话致歉,非常感谢大家的关注。" 但她同时强调,目前没有去得力工作的意愿,"不是非它不可",且暂时不接受媒体采访,希望事件不要影响日常生活。

值得注意的是,公开资料显示,得力集团曾将 "责任" 写入企业价值观,多次强调 "以人为本,向善而行",并荣获 "全国慈善爱心企业""浙江省慈善奖" 等荣誉,其可持续发展项目还曾入选联合国气候变化大会展示案例。此次事件与企业公开宣称的价值观形成强烈反差,引发公众对 "企业社会责任流于表面" 的质疑。

监管介入:劳动监察部门已关注,等待处理结果

随着舆论升温,政府监管部门也已介入此事。9 月 30 日,宁海县劳动监察大队相关负责人向极目新闻表示,已关注到得力集团涉及的用工问题,目前企业正自行处理,部门将持续跟进并等待最终处理结果。

法律界人士指出,此事已涉嫌违反多项劳动法律法规。《中华人民共和国就业促进法》第三条明确规定,劳动者依法享有平等就业和公平就业的权利,用人单位招用人员不得实施就业歧视;该法第六十二条进一步明确,违反规定实施就业歧视的,劳动者可向人民法院提起诉讼。

北京市炜衡律师事务所高级合伙人姚均昌表示,判断是否构成就业歧视的核心标准,在于企业是否基于与 "工作内在要求" 无必然联系的因素限制劳动者。"HRBP 岗位的核心要求是人力资源管理能力、沟通协调能力等专业素养,走路姿态显然与岗位需求无关,属于典型的健康歧视。" 姚均昌强调,即便企业以 "领导不同意" 为由辞退,仍无法改变就业歧视的本质。

中国社会科学院法学研究所研究员王天玉补充道,得力要求劳动者发送 "主动离开" 声明的行为,涉嫌规避法律责任。"这种试图将违法辞退伪装成自愿离职的操作,进一步加重了行为的违法性,劳动者可主张确认离职声明无效,并要求企业承担赔偿责任。"

深层透视:就业歧视为何屡禁不止?

得力集团的此次风波,并非个例。近年来,"35 岁门槛""性别限制""地域歧视" 等就业壁垒频繁出现,甚至有企业以 "星座""属相" 作为筛选标准,折射出劳动力市场的深层问题。

企业违法成本与管理短板并存

中国人民大学劳动人事学院教授曾湘泉指出,就业歧视屡禁不止的重要原因在于违法成本过低。"多数就业歧视案件中,企业仅需支付几千元至万元不等的赔偿,远低于其通过'标签化筛选'节省的招聘成本。" 以最高人民法院指导案例 185 号为例,企业因 "河南人" 标签拒绝求职者,最终仅赔偿 1 万元精神抚慰金及维权费用。

同时,部分企业缺乏科学的人力资源管理体系,也是歧视现象滋生的土壤。"一些企业不懂得通过职位分析、能力测评等专业方法选拔人才,转而依赖年龄、外貌、健康状况等'显性标签'简化筛选流程,本质上是管理能力不足的表现。" 曾湘泉说。

劳动者维权面临多重障碍

尽管法律赋予劳动者维权权利,但实践中维权之路并不顺畅。姚均昌坦言,就业歧视案件中,劳动者往往面临 "举证难" 困境:"企业很少会书面承认歧视理由,求职者需自行收集沟通记录、证人证言等证据,维权周期常长达数月甚至更久,许多人因此选择放弃。"

小钱的经历正是这一现状的缩影。从 5 月遭遇不公到 9 月公开发声,其间长达 4 个月的沉默期,反映出求职者对 "维权影响后续就业" 的担忧。正如网友评论所言:"敢于站出来的已经是少数,更多人只能默默忍受。"

制度完善仍需多方联动

针对这些痛点,专家提出多项解决方案。王天玉建议,应完善就业歧视法律规范体系,明确歧视行为的类型化标准,并根据情节严重程度设置梯度化法律责任,"提高违法成本才能形成有效震慑"。

在司法层面,姚均昌呼吁推动 "举证责任倒置" 改革:"由企业自证招聘条件的合理性,若无法证明身体状况、年龄等要求与岗位直接相关,即推定构成歧视。" 这一建议与最高人民法院指导案例 185 号的裁判思路一致,该案例明确,用人单位基于与工作无关的因素差别对待劳动者,即构成就业歧视。

此外,曾湘泉强调企业自身的责任:"构建科学的人力资源管理制度,将招聘标准回归'能力本位',才是消除歧视的根本之道。" 他认为,行业协会应加强对企业的指导培训,推动形成公平用工的行业共识。

事件余波:企业形象修复需 "行胜于言"

截至 9 月 30 日晚间,得力集团尚未公布专项调查的具体进展,但事件已对其品牌形象造成冲击。在社交平台上,不少网友表示 "对得力的信任度下降",认为企业 "价值观只停留在宣传层面"。有消费者甚至提出 "抵制相关产品",倒逼企业拿出实质性整改措施。

业内人士指出,企业形象修复不能仅靠 CEO 致歉,更需扎实的行动支撑。"首先要对当事人作出合理赔偿,其次应公开调查结果及对涉事人员的处理意见,最后必须完善内部招聘制度,建立反就业歧视审查机制。" 品牌管理专家李女士表示,只有 "言出必行",才能重建公众信任。

对于小钱而言,这场风波或许即将落幕,但对于整个劳动力市场,就业公平的实现仍需漫长努力。正如中国劳动关系学院教授林燕玲所言:"从'法律禁止'到'实践杜绝',需要劳动者的勇敢发声、企业的自觉践行、制度的不断完善,这是一场需要所有人参与的持久战。"