一、从"幕后大佬"到"全网公敌":程青松的争议漩涡

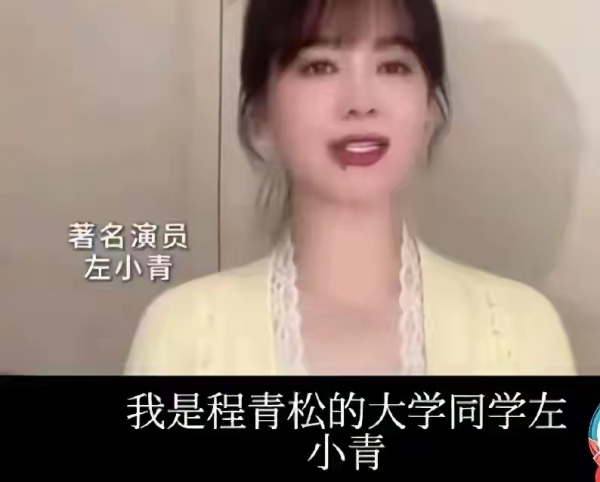

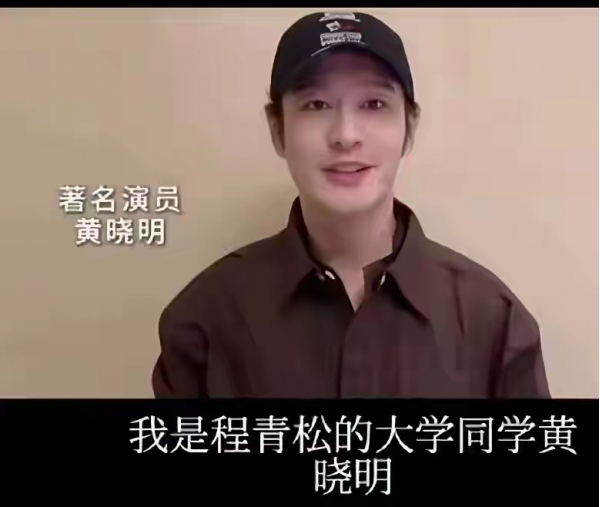

导演程青松因卷入于朦胧坠亡事件,从"金扫帚奖创始人"沦为舆论靶心。尽管他多次澄清与事件无关,甚至报警自证清白,但网友仍深挖其过往,曝光其长期骚扰男博主、私生活混乱等黑历史。更致命的是,他的"人脉网"被全面起底--大学同学黄晓明、好友陈建斌、演员史可、陶虹、左小青等数十位明星曾为其活动录制祝福视频,如今这些"人情往来"成了网友攻击的焦点。

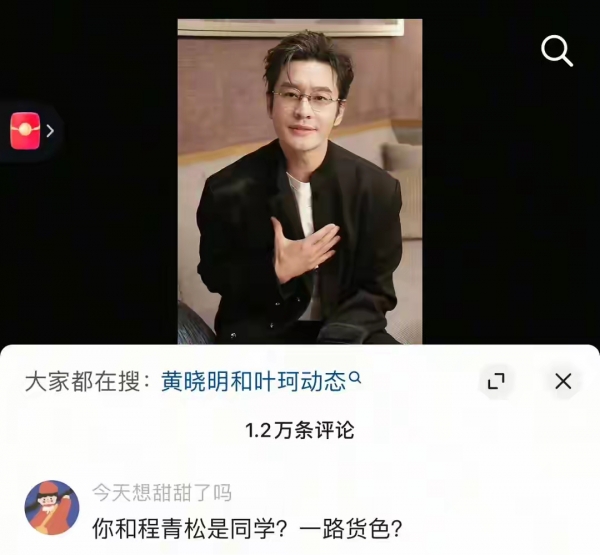

黄晓明作为程青松的北电同学,曾为其电影展公开站台,如今社交账号评论区被"物以类聚"的骂声淹没。网友质问:"你和程青松关系这么好,不会是一路货色吧?" 陈建斌、史可等老戏骨也因曾与程青松互动,被贴上"包庇者"标签。这场"连坐式"讨伐,暴露了娱乐圈人际关系的脆弱性--昔日"好友"一旦卷入丑闻,情谊瞬间沦为"罪证"。

二、人脉网的"双刃剑":资源与风险并存

程青松的圈内地位源于其复杂的人脉网络。他早年凭借北电校友身份与姜文、贾樟柯等名导交好,后又通过金扫帚奖掌握"评判烂片"的话语权,形成独特的资源杠杆。然而,这种权力也助长了他的肆无忌惮:从2008年骚扰音乐人龚达虎,到2021年公开与小33岁男友的恋情,再到近期被曝"互联网选妃",其行为长期游走于道德与法律的边缘。

此次风波中,程青松的人脉反而加速其崩塌。网友发现,他关注列表中的125名肌肉男博主多为健身教练、舞蹈老师,且多次在评论区以"老婆"等称呼骚扰对方。更讽刺的是,曾与他合作的演员李博谦宇实名控诉其"工作中提出不合理要求",进一步坐实其"权力滥用"的指控。人脉本是娱乐圈的通行证,但当其与丑闻绑定,便成了"催命符"。

三、黄晓明们的"无妄之灾":娱乐圈的"连坐逻辑"

黄晓明成为此次事件中最意外的"受害者"。他与程青松的互动仅限于校友情谊和礼节性祝福,却因网友的"有罪推定"遭遇口碑反噬。粉丝愤慨:"正常社交也要被骂?这是网络暴力!" 类似遭遇的还有陈建斌、陶虹等,他们的沉默被解读为"心虚",发声则可能被指"洗白",陷入两难境地。

这种"连坐"现象折射出公众对娱乐圈权力结构的愤怒。程青松的"保护伞"形象与杨幂、包贝尔等明星的旧怨被重提--例如杨幂曾为撤下金扫帚奖提名购买程青松的杂志,包贝尔则因获奖公开辱骂其评选不公。网友将积压的行业不公情绪发泄至与其相关的所有人,形成"一人塌房,全网扫射"的奇观。

四、反思:道德审判的边界与理性缺失

这场风波暴露出舆论场的非理性倾向。一方面,程青松的争议行为确需批判;另一方面,对其人际关系的"诛连九族"已超出合理监督范畴。例如,左小青、李玉刚等人仅因同学关系遭抵制,显然有失公允。

更值得警惕的是,部分网友以"正义"之名行网暴之实。演员宋伊人因与涉事编剧极光光的合照被骂"不单纯",高泰宇因早于工作室发文悼念遭质疑"知情不报"。这种"猎巫式"追责,不仅模糊了事件焦点,更让无辜者成为情绪宣泄的牺牲品。

五、尾声:娱乐圈需要"清白",但拒绝"株连"

程青松的争议应回归法律与行业规范解决,而非蔓延至无关者。正如导演王照达所言:"害群之马是少数,多数人只是沉默的大多数。" 公众在呼吁行业净化的同时,也需警惕"舆论审判"的副作用--当道德洁癖演变为群体暴力,娱乐圈将人人自危,最终伤害的仍是创作与表达的多元性。