11月14日上午9时许,上海沪东中华造船厂码头,5艘拖船牵引着一个庞然大物驶向大海,我国076型两栖攻击舰首舰四川舰解缆启航,开展首次航行试验。从去年12月下水到如今出海,四川舰仅用了不到一年就完成了系泊试验和装备调试,这速度在全球范围内都算得上罕见。

▲四川舰出海画面

但四川舰真正让人关注的,不是它下水有多快,而是它到底是个什么东西。说它是两栖攻击舰吧,它装了航母才有的电磁弹射器;说它是航母吧,它又有完整的坞舱能放两栖装备。这艘船的出现,把两栖攻击舰和航母之间的界限搅得一团模糊,创造出一种谁也没见过的新物种。

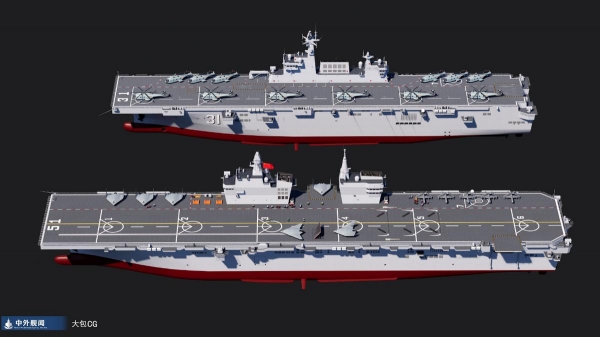

▲076相比075,变大也变强了

传统两栖攻击舰的活儿很简单:把陆战队员和坦克装甲车送到敌人海岸上。美国的黄蜂级、美国级干的就是这个,中国之前的075型也是这个思路。它们能起降直升机,能放气垫船,但说到底还是个运输工具,自己没多少远程打击能力。

有人说你这不是胡说八道了,美国两栖攻击舰上有F-35B战斗机啊,怎么就不能远程打击了,但F-35B在美国级黄蜂级上主要是作为近距离空中支援(CAS)用途,给登陆部队提供火力支持,而35B作为知名短腿飞机难以远超打击更没办法维持长期滞空。

076型四川舰把这个设定给颠覆了。它最大的特点是装了电磁弹射系统--这玩意儿以前只有航母才配。电磁弹射能把固定翼飞机弹出去,速度快、效率高,能弹射的飞机也更重。这意味着四川舰不仅能像普通两栖舰那样放直升机运兵,还能像航母那样弹射固定翼无人机去执行作战任务。

这个改变带来的不是量变,是质变。直升机飞个两百公里就到头了,大型固定翼无人机能几千公里甚至更远。过去两栖攻击舰得贴着海岸线冒着敌人导弹的风险往上冲,现在四川舰可以在几百公里外就开始干活:放飞无人机去侦察、去压制敌方火力、去打击目标,等敌人被揍得晕头转向了,再投送登陆部队。

西方媒体管它叫"无人机航母",这个叫法还挺准确。今年珠海航展上亮相的九天、重型无人机,载荷6吨,能带小型无人机蜂群也能带导弹,外界普遍认为就是给076配套的。如果真能搭载这种大家伙,四川舰的作战方式就彻底变了--不是单打独斗,而是指挥一群无人机形成蜂群战术,饱和攻击、电子压制、侦察监视一起上。而攻击-21的上舰,目前来看已经是板上钉钉了,这意味着076的打击范围直接拓展到超过2000公里。

很多人第一反应是:这船是不是为台海准备的?这个判断有道理但不全面。台湾的岸基反舰导弹密度很高,传统两栖舰队如果离得太近就是活靶子。四川舰的超视距作战能力确实能解决这个问题,在安全距离上用无人机开路,降低登陆部队的伤亡风险。

但如果只把它当成台海专用装备,那就小看这艘船了。海军明确,076具备远海作战能力。在南海、印度洋这些没有陆基机场支持的远海区域,一艘能持续放飞固定翼飞机的战舰,作用不比一艘中型航母差多少。它可以执行反潜巡逻、护航、搜救,甚至在必要时充当海上补给中转站。

这种灵活性正是076的价值所在。战时它是两栖攻击的尖刀,平时它是远海行动的支点。相比动辄十万吨的大型航母,四川舰四万多吨的体量更灵活、更经济,建造周期也更短。美国海军的"闪电航母"概念其实也是类似思路,让两栖攻击舰搭载F-35 B隐身战机去分担航母压力。但F-35 B一架上亿美元,数量有限;中国走无人机路线,成本更低、规模更大,反而可能更适合实战需要。

有一点可以肯定:四川舰的出现,标志着中国海军在装备理念上完成了一次重要跃升。从跟跑到并跑,再到如今在某些领域开始领跑,这条路走得并不容易。电磁弹射、无人机集群作战、分布式海上打击,这些曾经只存在于科幻小说和美军PPT的概念,如今正在中国的战舰上变成现实。

076的真正价值,可能要到十年后才能完全显现。当无人作战系统彻底成熟,当人工智能深度介入海战指挥,当"有人-无人协同"成为主流作战模式,那时候回头看,四川舰或许就是这个时代转折的标志。它不是在跟随别人的脚步,而是在探索一条没人走过的路。至于这条路能走多远,我们拭目以待。