清晨起床后喝水,是很多人习以为常的小动作。

但如果在早上坚持大量饮水,并维持这个习惯一段时间,身体的反应可能远比想象中复杂。

不是简单的"润肠通便"这么轻描淡写,也不只是"补充水分"那么笼统。

越来越多的研究显示,晨起大量饮水,持续3到5个月,身体可能会悄然迎来五个高度积极的变化,甚至对一些慢性症状都有缓解作用。

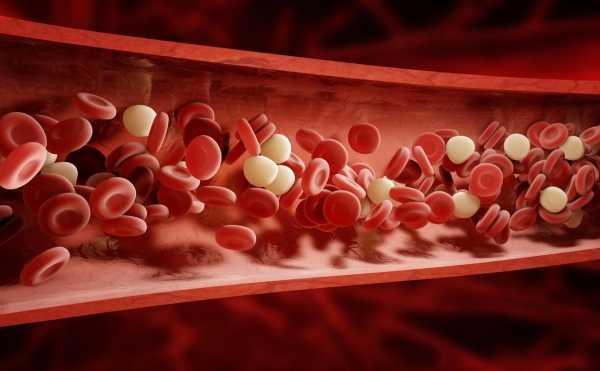

血液更"清澈",循环系统压力减轻

早晨是血液最黏稠的时段。经过一整夜的代谢活动,体内水分减少,血浆浓缩,血液中的红细胞、胆固醇、尿酸等物质浓度升高,这时候血液像被浓缩过的糖浆,流动速度变慢。

对于高血压、动脉粥样硬化或高血脂人群而言,这无疑增加了心脑血管事件的风险。

坚持晨起饮水,尤其是在起床后30分钟内摄入300-500毫升的温开水,能够迅速稀释血液中的尿酸,降低血黏度,减轻心脏泵血的负担。

北京大学基础医学院的一项研究曾指出,规律性水合作用可有效降低动脉硬化进展的速率,特别是在早晨这个关键窗口期,效果更为明显。

便秘缓解不是"心理安慰",是真实的肠道反馈

便秘不是小毛病。

一旦形成慢性,肠道菌群失衡、腹胀、痔疮、甚至结肠动力障碍都会接踵而来。很多中老年人长期依赖泻药或灌肠剂,副作用不容忽视。

晨起空腹大量饮水,可以刺激胃结肠反射,增强肠道蠕动。尤其在摄入温热水时,肠壁会短时间内扩张,促进宿便排出。

这个现象在日本《肠内环境学》研究中被反复提及:清晨水合作用可提升肠道自主清洁能力,减少宿便滞留时间。连续3个月后,部分受试者的排便频率从每周2次提升至每日1次,且无需外力干预。

肾脏功能或得到保护,尿蛋白水平下降

肾脏是个沉默的器官,大多数慢性肾病都在"无声中进展"。很多人等到发现尿检异常,肾功能已受损超过50%。

而晨起饮水,恰好是保护肾脏的一个窗口。

夜间身体代谢产物大量堆积,尤其是肌酐、尿素氮等废物,集中在肾小球进行滤过。

清晨饮水后,稀释血浆浓度,能有效提高肾小球滤过率,减少毒素在肾中的滞留时间。复旦大学附属中山医院在2023年的一项研究中证实,定时水合作用对早期肾病患者的蛋白尿水平有一定降低作用,尤其在肾小球滤过率维持在正常范围的阶段干预,更容易延缓病程。

精神状态明显改善,注意力集中度提升

睡醒后,很多人会有短暂的"起床气"--疲惫、注意力不集中、情绪波动。这一现象,在神经科学上有解释:夜间脑脊液循环减缓,睡眠期间脑细胞代谢产生的废物在脑间隙堆积,早晨如果水分补充不足,大脑保持"脱水"状态,会导致神经传导效率下降。

而在起床后迅速补充水分,尤其是摄入300毫升以上的温水,有助于提高脑血流量,改善神经元兴奋性。

来自《中华行为医学与脑科学》的一项研究指出,连续晨起饮水8周后,受试者在注意力、短时记忆和反应速度测试中表现优于对照组。

尤其对于需要长时间用脑的教师、程序员、司机等职业人群,这种生理激活是个非常实用的"自然启动"方式。

皮肤状态悄悄改变,干燥和粗糙减少

许多人花大钱买护肤品、上美容院,但皮肤干燥、毛孔粗大、泛黄无光等问题依然反反复复。

而这些表皮问题,往往和体内水分代谢紊乱有关。尤其在早晨,皮肤表层水分蒸发快,加上血液循环未彻底激活,皮肤容易陷入"代谢静止"。

坚持晨起饮水,可以快速补充细胞内液,调节皮肤角质层的水合状态。特别是在秋冬季节,清晨水分摄入能显著改善皮肤干裂和紧绷感。

2024年《皮肤科学进展》期刊上的一项临床观察指出,连续补水12周后,实验组的皮肤含水量提升了17%,角质层TEWL(经皮水分流失)数值下降8.3%,皮肤自我保湿能力显著增强。

喝多少才算"晨起大量饮水"?

不是越多越好

"晨起大量饮水"并非无限制地灌水。医学界对"大量"的定义是相对的,一般建议在起床后30分钟内,分批饮用300-500毫升温热水,水温以35°C-45°C为宜,避免冰水刺激胃肠。

胃肠道耐受性较差的人群,比如患有胃溃疡、胃食管反流、胃动力不足者,应采取更温和的方式,每次100毫升,分3次饮用,避免引发反胃、腹胀等不适。

服药人群需注意部分药物(如某些降压药、利尿剂)会影响水盐平衡,晨起饮水量应结合医生建议调整。

不是万能法,但足够值得

晨起大量饮水,并不能替代饮食调理、作息规律或其他健康干预手段。但它作为一个不起眼的生活习惯,成本低、执行门槛低、身体接受度高,对多个系统的激活和保护效果却已被实证研究所支持。

尤其在当代生活节奏快、饮食偏咸、压力大的背景下,早起这杯水,可能是对身体最温柔也最直接的问候。它帮你重启代谢、调整循环、清扫废物,是一场内在的"晨间清洗"。