现如今,中国遗留下来的文物大多数被外国人抢去,还有的都流落到国外,无从知晓,东汉班固所做的《封燕然山铭》就是其中之一。

多年以来,专家一直在寻找《封燕然山铭》,任谁也没想到,这段中国汉字竟然出现在国外蒙古国悬崖上。

事发后专家对内容长时间翻译解读后,有220多个汉字终于对上,激动的热泪盈眶。

东汉的《封燕然山铭》为何会出现蒙古国内?它又是如何被找到的?

在蒙古国发现中国汉字

中国文化上下五千年,历史上遗留的东西因年代久远,大多成为文物,而这些文物一部分被外国侵略者夺取,还有一部分文物踪迹杳无音讯,就比如《封燕然山铭》。

《封燕然山铭》是东汉史学兼文学家班固所作的文章,后被人刻在燕然山(蒙古国杭爱山)摩崖石上。

这段文字所记载的是车骑将军窦宪彻底击败北匈奴的风光伟绩,不是有句话叫"燕然勒功"说得就是窦宪打败北匈奴这件事。

然而,在这段文字并未找到之前,就在中国专家全国找《封燕然山铭》时,完全不知道《封燕然山铭》已经流落到国外蒙古国。

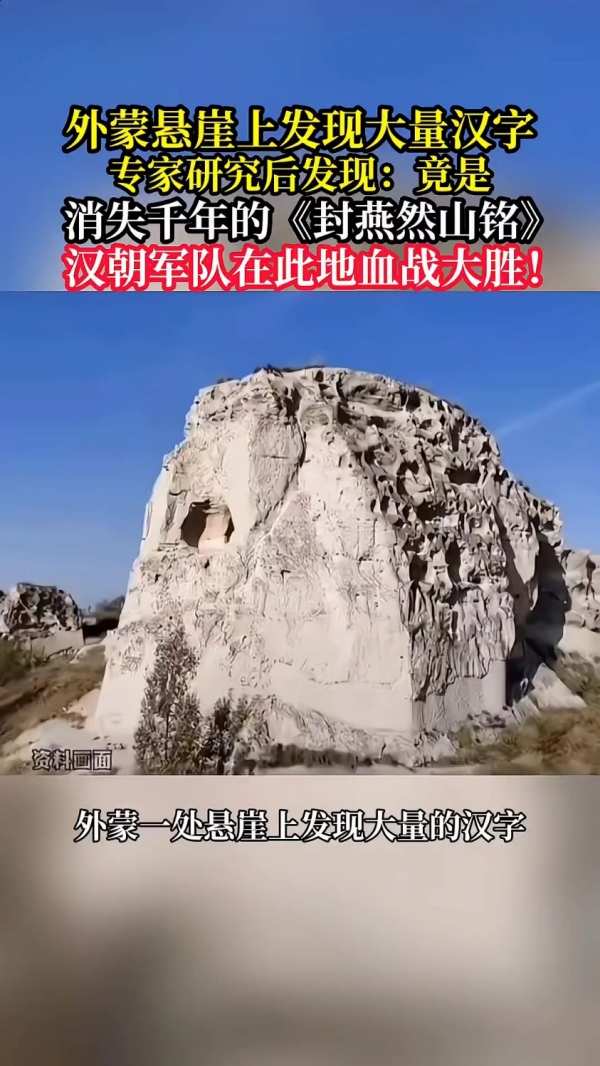

更令人没想到的是在摩崖石发现这段文字的是两名蒙古牧民,时间发生在1990年,位于蒙古国杭爱县西南部杭爱山上,在下雨期间,两位牧民来到这里避雨。

但因为岩石上的石碑很显眼,上面因刻有大量文字,让两位牧民不经意间观看,尽管看不懂,不过还是将这个消息告诉了蒙古政府。

在接下来时间里,当地政府专家对摩崖石文字一段研究后,他们确定了摩崖石文字是汉字,因年代久远,石碑风化,上面汉字看不清,无法对其解读。

蒙古国自个折腾了十几年,结果发现他们对于中国汉字太过缺乏,仅凭几段汉字,要从中国大量古典文学中找到,实在太难。

眼看蒙古专家束手无策,蒙古国2014年联系上中国内蒙古专家齐木德道尔吉和高建国两个人,要知道,这两位专家都是致力于研究中国古代汉字。

在得知蒙古传来消息十分兴奋,这或许能对中国古代研究进一步突破,然而,蒙古国仅仅给中国专家一系列相关资料照片,无法在现场近距离观察,不好解读判断。

因此,2017年,中国两名专家兴致冲冲跟蒙古国专家组成中蒙联合考察队前往蒙古杭爱山搞研究。

经过几天时间,中国专家将摩崖石汉字进行清理,辨别后,通过"车骑将军窦宪"以及"南单于",中国专家大致了解这属于东汉时期产物。

长期考察后,齐木德道尔吉等中国专家感到惊叹和激动,终于在260多个汉字中确认220个来自史书记载的《燕然山铭》。

尽管齐木德道尔吉等人觉得史书上记载有292个汉字,有点差距,但排除了古言文语气用词,基本上对着上。

由此,东汉时期的《封燕然山铭》才被众人所熟知,至于《封燕然山铭》为何会流落到蒙古国境内,这里面可大有来头。

为何出现在蒙古国

首先,我们需要明白,在古代,人们尚未开发出经纬度,换句话说,按照中国古代人思想,他们主要根据地区名字,日出日落以及东南西北方向辨认。

再加上本身存在国外蒙古国,这也导致,时间一久,《封燕然山铭》彻底找不到。

其次为何会在蒙古国境内,这还要从窦宪说起。

窦宪作为东汉历史上有名的权臣,外戚,因窦家在朝廷地位很大,再加上窦宪妹妹是汉章帝皇后,窦宪也成为名副其实皇亲国戚。

等到汉和帝即位后,窦皇后摇身一变成为太后,窦宪权利地位自然提了上去。

其实窦宪人品并不好,嚣张跋扈,有仇必报,但因为歼灭北匈奴有功,导致后人对其争议不断。

北匈奴作乱是公元89年前后,这个时间点,窦宪还在朝廷清理仇敌,就在北匈奴攻打东汉朝廷前夕,窦宪因为杀了窦太后喜爱的都乡侯刘畅。

结果,窦太后一查,查到自家哥哥窦宪身上,考虑到是自家人,窦太后也没有做的太过,直接将窦宪给囚禁起来,可事实上在窦宪眼里,皇权至上,即便是皇亲国戚也很难逃脱。

恰好北匈奴来犯,窦宪灵机一动选择戴罪立功,出兵抵御北匈奴,要知道,当时朝廷能打仗的人没有几个,都是一群书生门第。

在这样一个契机下,窦宪才联合南匈奴派兵攻打北匈奴,的确,从窦宪四场战争可以看出,窦宪虽然人品不好,但确实有军事才能。

侵扰整个汉朝的北匈奴,霍去病等名将都没能解决,却被窦宪给彻底赶出,功绩能相提并论。

与此同时,在出征前,史学家班固母亲病故,还在守丧的班固闻言窦宪出兵攻打北匈奴,虽然当时已有58岁,但还是要建功立业,于是去投靠了窦宪。

由此,班固被封为中护军,而在打败北匈奴后,窦宪等人登上燕然山,命人将自己丰功伟绩刻在石碑上,正是如此,班固所做的《封燕然山铭》才被世人知晓。

不可否认是,尽管窦宪有功,但仗着权倾朝野,肆无忌惮,导致汉和帝一上位,因一场叛乱,率先清除了窦宪等势力,贬到自己封地,窦宪不从,被迫自杀。

反观班固,因为受到窦宪牵连,被官员质疑入狱,最终在狱中去世。