编者按:当下,美国与印度的贸易谈判陷入僵局,除了俄石油问题,双方之间还在农业、乳业等领域分歧严重。特朗普政府要求印度给予美国农业和乳业关税优惠,而莫迪政府以印度必须保护自身经济利益为由拒绝让步。

印度媒体人N·马德哈万(N Madhavan)于近日在印度金融新闻平台Mint上撰文讨论了这场印度牛奶市场争夺战,揭示了印度虽为世界上最大的牛奶生产国,但在国际市场中竞争力薄弱的困境。观察者网编译此文,供各位读者参考。

【文/N·马德哈万】

拉吉·库马尔来自泰米尔纳德邦Chengalpattu地区Poongunam村,打从他记事起,家里就一直从事奶牛养殖。但在很长一段时间里,他家并没有从中获得多少利润。他家养了13头牛,每天总共只能产8升牛奶。这些牛以他家10英亩稻田里产的稻草为食。对奶牛的感情,以及向当地合作社卖牛奶获得的现金,支撑着这个家庭继续经营奶牛养殖。

2024年3月,情况发生了变化。37岁的库马尔开始与有机乳制品企业Akshayakalpa Farm & Foods合作,为后者供应牛奶。在公司的一些手把手指导下,他的牛群和饲料管理方法得到了极大的改善。如今,他养了9头牛,每天产奶75升。牛奶的干物质含量也更高了,表明质量更好了,从而可以卖出更好的价钱。

库马尔说,现在他的奶牛场每月利润为18000卢比(译者注:约合人民币1443元)。在一个周六的晚上,他一边准备给奶牛挤奶,一边告诉Mint:"我想再增加五头牛,最终将牛奶产量提高到200升。"

库马尔这样的翻身故事实属罕见。印度有8000万奶农,但其中只有一小部分人接受了变革。其他人仍然遵循着原始的管理方法,产量低下,利润微薄。

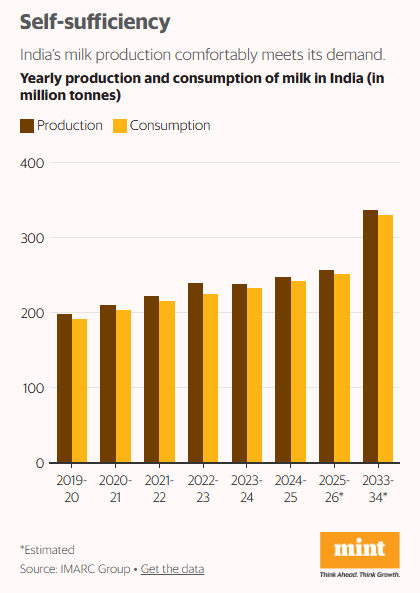

1970年发起的"白色革命"(Operation Flood)使印度从一个牛奶短缺的国家转变为一个牛奶可以自给自足的国家。2024-25年,印度生产了2.48亿吨牛奶,消费了2.43亿吨。

印度牛奶的年产量和消费量(以百万吨为单位) 图自Mint,下同

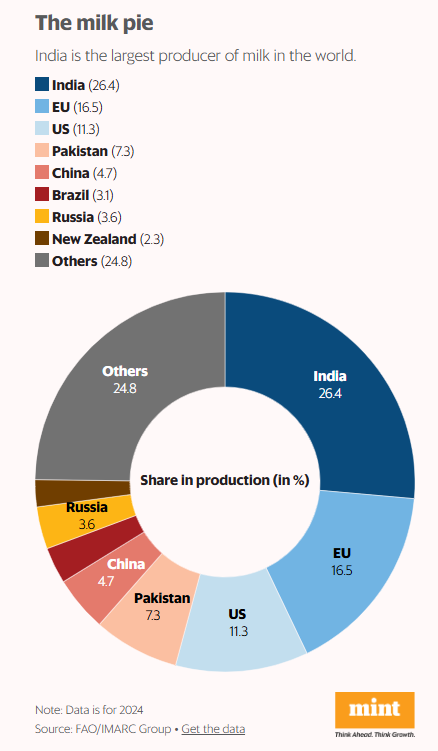

印度乳业协会(Indian Dairy Association,IDA)主席、阿穆尔(Amul)品牌所有者、古吉拉特邦合作牛奶营销联合会前总经理R.S. Sodhi表示:"'白色革命'还让印度成为世界上最大的牛奶生产国,占全球产量的26%。"

世界各地牛奶生产份额(百分比),其中印度占26.4%。

但是,这场革命并没有带来效率。

著名的合作社模式为数百万每人只有一两头奶牛的农民提供了生计。它为他们提供了补充收入的来源,改善了他们的经济状况,但也造成了一个低效率的、分散的奶牛养殖业。

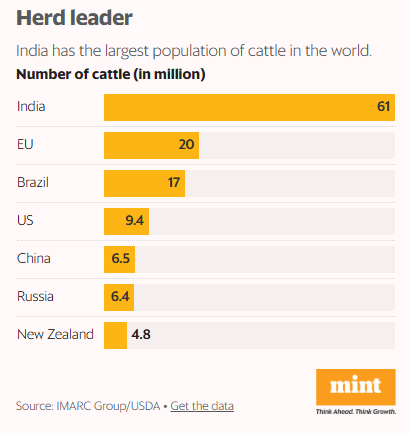

全球市场研究公司IMARC集团的一项研究显示,虽然印度拥有世界上最多的奶牛和水牛,数量超过6100万,但每头奶牛的产奶量只有美国、新西兰或澳大利亚的八分之一。

牛的数量(以百万计)

低产量使整个价值链失去了竞争力。国外生产风味牛奶、奶酪、黄油和奶粉等增值奶制品的工厂受益于巨大的规模经济。大型私营乳制品公司Milky Mist Dairy的首席执行官K. Rathnam表示:"我们无法与他们相比。"

这就解释了为什么印度政府尽管面临来自美国的巨大压力,但仍拒绝在这一领域做出任何关税减让--印度和美国正在谈判一项贸易协定,但印度不愿开放农业和乳制品业已成为一个症结。目前取消保护将导致进口激增,可能引发社会动荡,最终影响印度的牛奶自给自足。

不过,一个大问题是:印度的乳业在未来是否能够改革。

规模的重要性

印度的乳业结构独一无二。如前所述,印度有超过8000万奶农,生产2.48亿吨牛奶。在总产量中,仅54%可用于市场销售,其余部分由奶农自行消费。在这54%的商品奶中,约70%由非正规部门(即收集牛奶并在当地分销的社区奶贩)处理,其余由合作社和私营企业等正规部门处理。

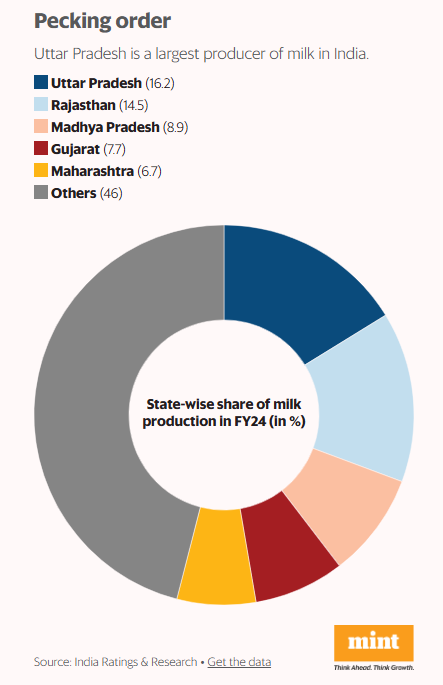

每个邦都有一个合作社,负责收集牛奶并以自有品牌进行加工/分销。古吉拉特邦是阿穆尔,此外还有Nandini(卡纳塔克邦)、Aavin(泰米尔纳德邦)、Verka(旁遮普邦)和Sudha(比哈尔邦)等。近年来,Parag Milk Foods、Hatsun Agro Product、Heritage Foods、Milky Mist Dairy、Dodla Dairy等私营公司规模不断扩大,它们也向奶农采购牛奶。

按邦划分的FY24年牛奶产量占比(以%表示)

不过,存在的问题繁多。

首先是养殖规模。Akshayakalpa创始人兼首席执行官萨希·库马尔表示:"美国平均养殖规模为300头,而印度只有三四头。"

其次,印度大多数奶农将畜牧业视为"副业",用以补充农业收入。"他们在牛群和饲料管理方面没有遵循任何现代实践。"

再次,关于奶农需要购买的奶牛品种。Akshayakalpa高管M.P. Veeramani指出:"为优化产奶量,需根据当地农业气候条件选择适宜的牛种。"在炎热气候下,本地品种表现更好,但奶农最终往往购买荷斯坦牛或其杂交品种,而后者通常仅在温带气候下才有较高产量。

宽敞牛舍与均衡饮食

购买牛只后,需提供适宜的牛舍。牛舍设计应兼顾温度控制与卫生。"挤奶后,奶牛乳房毛孔仍处于开放状态。肮脏的牛舍可能导致感染。一旦发生感染,奶牛需要数月恢复,产奶量也会下降。"

此外,牛舍需足够宽敞以保证奶牛活动空间。拴养是陋习。"限制奶牛活动会增加其压力,导致产奶量降低。"美国拥有广阔牧场,奶牛可自由活动觅食。而在印度,由于放牧空间有限,多数奶农终日将奶牛拴在脏乱的牛舍中。

除牛群管理外,饲料摄入至关重要,因为奶牛健康直接决定产奶量。经验法则是每升牛奶需450克配合饲料。均衡饮食包括钙、维生素和矿物质等添加剂,以满足新陈代谢和产奶需求。但多数印度奶农仅以稻草饲喂。然而,"稻草仅能填饱肚子并产生牛粪,无法有效转化为牛奶"。

另一挑战是繁殖问题。奶牛在12年寿命中可泌乳7次。奶牛需受孕产犊后才能产奶。自然繁殖不可控,采用优质人工授精技术至关重要。但少有奶农采纳此法,他们常错过繁殖周期,从而影响产奶量。

印度的市场吸引力

尽管印度在牛奶生产方面存在短板,但其消费需求却十分强劲。14.5亿人口消耗了全国98%的牛奶产量。随着经济增长带来居民可支配收入增加,对牛奶的需求预计将急剧增长。

其他增长动力包括:庞大的劳动人口偏好即食乳制品、消费模式转变(从谷物转向乳制品),以及大量素食群体将牛奶视为重要蛋白质来源。

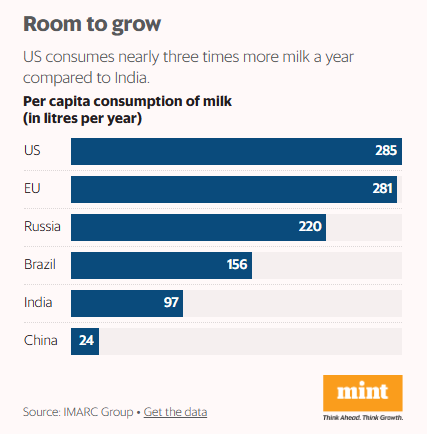

人均牛奶消费量(每年升)

根据IMARC数据,印度牛奶消费量预计未来十年将增长1亿吨,达到3.31亿吨。印度乳业协会的索迪指出:"全球都想进入这个最大且增长最快的乳品市场,这并不意外。美国和新西兰国内需求停滞而产量持续增加,他们急需出口市场。"

保护主义的呼声

印度乳业从业者提出三大反对开放市场的理由:

第一,美国的乳业是工业化生产,而印度涉及8000万小农户。索迪强调"这是产业与生计的对决"。

第二,印度人口预计到2047年将达到16.5亿,乳制品需求将持续猛增。 Milky Mist公司的拉特南指出:"保持牛奶自给自足至关重要。若允许免税进口,廉价产品将涌入市场,损害本土采购体系,导致奶农退出行业,最终动摇印度的自给能力并推高奶价。"

索迪以食用油为例敲响警钟:"1990年代中期印度允许少量食用油进口,在廉价进口产品冲击下,农民停止种植油料作物,如今我们65%的需求依赖进口。"

第三,尽管阿穆尔是唯一强大的全国性品牌,但印度区域品牌拥有牢固的客户忠诚度。任何外国品牌进入都不得不采取低价策略抢占份额。像拉克塔利斯、达能、恒天然等企业拥有过剩产能和雄厚资金,可能对本土企业造成冲击。

不过,专家们同时强调,保护政策不应成为行业改革的阻碍。

试管授精技术

拉特南指出:"关键是以少求多,即用更少的奶牛产出更多的牛奶。"

Akshayakalpa公司的萨希·库马尔表示,通过"技术推广服务",其合作奶农的单牛年均产奶量已从1500公斤提升至4000公斤。但这仍仅为美国和新西兰1.2万公斤水平的三分之一。技术推广服务旨在向奶农传授科学养殖方法。

此外,政府需改变目前以补贴为主的支持方式。印度乳业协会索迪呼吁根据行业贡献提高预算分配:"乳业占农业GDP的31%,但预算占比仅4%。"

全球育种非常重视后代品质,优良后代能提升产奶量。性别筛选精液技术可确保生产母犊牛,长期提高产量。索迪解释道:"母牛每年仅可受孕一次,但利用体外受精技术从优良后代提取性别筛选精液为干乳期母牛授精,能大量培育高产母犊。"他还强调需治疗不孕母牛(占母牛总数约25%),"若实现这一目标,产奶量可提升15%。"

若单产提高,印度乳业将通过规模效益增强竞争力。目前初具规模的出口业务将加速增长--政府数据显示,过去三年牛奶、奶油、黄油及酥油出口量翻倍,孟加拉国、阿联酋等西亚国家是主要进口方。

印度评级与研究公司高级分析师穆克什·萨克塞纳指出:"三年前印度出口仅能保本,如今本土品牌已实现可观利润,这证明其能在国际品牌主导的市场中竞争。印度必将成为全球乳业重要参与者。"阿穆尔、Mother Dairy和Britannia等企业是主要出口商。

最关键的是,印度奶农需认识到乳业本身是盈利性产业,而非补充收入来源。这种意识尚未普及。泰米尔纳德邦Velur村的D. Raja深有体会:尽管采用现代管理技术后月盈利2万卢比,他仍面临家庭内部阻力。Akshayakalpa的维拉马尼透露:"他父亲坚持认为水稻种植应是主业,反对扩大奶牛养殖规模,尽管后者收益更高。"