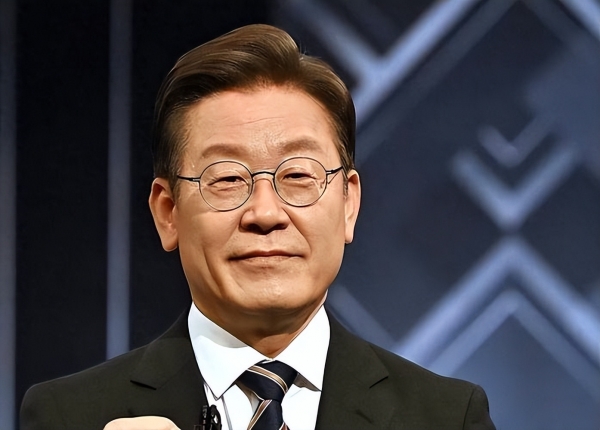

在韩国首尔汝矣岛的国会大楼前,今年6月4日,李在明站在演讲台前宣布正式就任韩国第21届总统。他承诺将团结国民,把复苏经济、恢复民生作为最明确的任务。

不到百日,这位曾以强硬形象著称的总统却在接受美国《时代》杂志专访时流露出前所未有的谨慎态度。他明确表示"有必要维护好中韩关系,避免激怒中国",一句话道出了韩国身处大国博弈间的艰难处境。

李在明面临的不是一个单纯的外交选择题,而是一场关乎韩国经济命脉的生存考题。那么,到底是什么让这位曾经锋芒毕露的政治家不得不低下高昂的头颅?

走钢丝,李在明的艰难平衡术

李在明上台之际,韩国正面临前所未有的内外交困。根据计票结果,李在明以49.42%的得票率当选总统,仅次于他的国民力量党候选人的得票率为41.15%。

他接手的是一个深度分裂的国家--经济上遭遇严重挑战,外交上在中美之间艰难徘徊。韩国的通胀率已连续多月保持在5%以上高位,家庭负债规模超过1800万亿韩元,创下历史新高。与此同时,韩国年轻人失业率居高不下,房价上涨速度远超工资增长幅度,社会矛盾日益尖锐。

李在明很清楚,韩国外交的核心困境是"经济靠中国,安全靠美国"。 他在就职演说中强调:"将成为一个正义且融合的政府,将推行实用的市场主义政策。"这种实用主义不是口号,而是基于残酷现实的必然选择。

这种实用主义哲学直接反映在他的对华政策上,李在明在美媒的专访中直言,美国在关税谈判中提出的要求条件太苛刻,如果照单全收,"自己会被弹劾"。 这不仅是政治判断,更是生存智慧。美国要求韩国完全切断与中国的高科技产业联系,但这无异于要求韩国自断经脉。

9月初中国举行九三大阅兵时,中方曾邀请李在明出席,但他最终没去,而是派韩国政坛三号人物--国会议长带队参加。

一个小小的外交动作,体现了李在明在平衡外交上的精心设计。既不过分亲近中国而得罪美国,也不完全倒向美国而激怒中国,这种走钢丝式的外交策略需要极高的政治智慧。

李在明面临的困境还来自国内政治压力,进步派阵营内部对其对华态度存在分歧,一些强硬派认为应当展现更强硬的姿态;而保守派则虎视眈眈,随时准备借外交议题发难。在这种复杂局面下,李在明的每一步都如履薄冰。

除了比较突出的旅游、芯片产业,韩国文化产业也对华依赖严重。韩流明星、电视剧、电影在中国市场拥有大量粉丝,虽然经历了"限韩令"的打击,但中国市场仍然是韩国文化产业最大的海外市场。李在明明白,文化输出不仅是经济问题,更是国家软实力的体现。

转向务实,李在明的四道命令

8月底,李在明首次访问美国,却遭遇了"冷场"处理。迎接他的不是美国国务卿、国防部长,甚至不是副国务卿,只有一个戴着墨镜的副礼宾长和一个韩裔上校站在机场,这种外交冷遇让韩国国内舆论一片哗然。

更让韩国难堪的是,不到十天后,特朗普说翻脸就翻脸--9月4日,美国移民局突然闯进佐治亚州的韩美合资电池工厂,抓走了近500人,其中300多是韩国公民。这一事件在韩国国内引发强烈反响,民众对美国的信任度降至历史低点。

这事件成为李在明对美态度转变的导火索,短短几天内,他接连下达四道命令,大幅调整外交政策。

他首先要求财政部重新评估整个对美投资计划的风险与可行性,这意味着此前承诺的数百亿美元对美投资可能被重新审视。

紧接着,态度直接转向中国,他明确要求相关部门重新制定对华经贸战略,加强和中国的合作项目。特别是在新能源、生物科技、数字经济等新兴领域,寻求与中国的深度合作。

李在明还点了"反华游行",批评那些极右团体"破坏了中韩关系的根基",并要求开展专项调查,考虑追加制裁。

最后,他提名"知华派"卢载宪为新任驻华大使,这位新大使的父亲是当年推动中韩建交的关键人物。卢载宪曾长期在中国工作,精通中文,了解中国文化,被誉为"中国通"。

历史镜鉴,前车之覆后车之鉴

李在明的外交转向有着深刻的历史背景,回顾过去十年中韩关系的起伏,可以清晰地看到一条规律:每当韩国过分倾向美国而忽视中国时,必然付出沉重代价。

2016年韩国决定部署"萨德"反导系统,导致中韩关系陷入冰点。中国民众自发抵制韩货,韩国文化产业损失惨重。据韩国银行估算,"萨德"事件给韩国经济造成的损失超过100亿美元。

这些惨痛教训让李在明认识到:在大国博弈中,小国必须保持战略自主性。完全倒向任何一方都可能带来灾难性后果。

历史经验表明,韩国最成功的外交时期都是在保持美韩同盟的同时,积极发展对华关系。金大中、卢武铉时期推行的"阳光政策"和"东北亚均衡者论",虽然遭到美国压力,但确实为韩国赢得了更大的国际空间和经济发展机遇。

李在明正在从历史中汲取智慧,他要求外交部门深入研究德国在美欧中之间的平衡策略,学习新加坡在大国博弈中的生存之道。这些国家都能够在不牺牲核心利益的前提下,与各大国保持良好关系。

李在明的四道命令与其说是外交转向,不如说是面对现实的理性回归。青瓦台方面曾紧急澄清立场,强调韩国的外交政策依然"以国家利益为中心"。 对于身处大国博弈夹缝中的韩国而言,这种务实或许是最不坏的选择。

李在明已经做出了他的选择--一条在中美之间的谨慎道路。这不是懦弱,而是小国在大国博弈中的生存智慧。在全球化深入发展的今天,各国利益相互交织,单一阵营对抗的思维早已过时。

国际专家普遍认为,李在明的外交调整是及时且必要的。在世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧的背景下,中小国家更需要展现战略智慧和外交技巧,李在明的选择或许能为其他面临类似困境的国家提供有益借鉴。