10月17日,在美国纽约举办的"2025年全球市场未来"会议上,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋与红杉资本合伙人Konstantine Buhler就人工智能和下一个增长前沿进行了探讨。

黄仁勋忧心忡忡地表示:"如果我们100%不在中国,那么我们在中国市场的份额就是0%,我们(的市场份额)会从95%变成了0%。"

他无奈地表示,"无法想象政策制定者会希望看到这个结果"。

此前黄仁勋曾押注中国市场对英伟达是一个500亿美元的机遇,如果英伟达可以提供有竞争力的产品,并且需求如期释放,中国市场有望以每年50%的速度增长。

然而在中美两国紧张的监管氛围下,跨国企业开始两边承压。

据《纽约时报》披露,今年7月份访华前,黄仁勋曾在椭圆形办公室与特朗普举行会晤,力陈重启特制芯片对华销售的理由,他认为美国芯片应成为全球标准,将庞大的中国市场拱手让给本土竞争对手是一个严重错误--这样的逻辑最终说服了特朗普。

可最终因安全问题,英伟达"阉割版芯片"并未能够在中国大规模销售。

黄仁勋表示,人工智能是一项新技术,在考虑如何监管它之前,必须要先考虑到美国应赢得人工智能竞赛,而限制英伟达技术对华出口,就限制了中国庞大的人工智能开发人员使用美国技术。

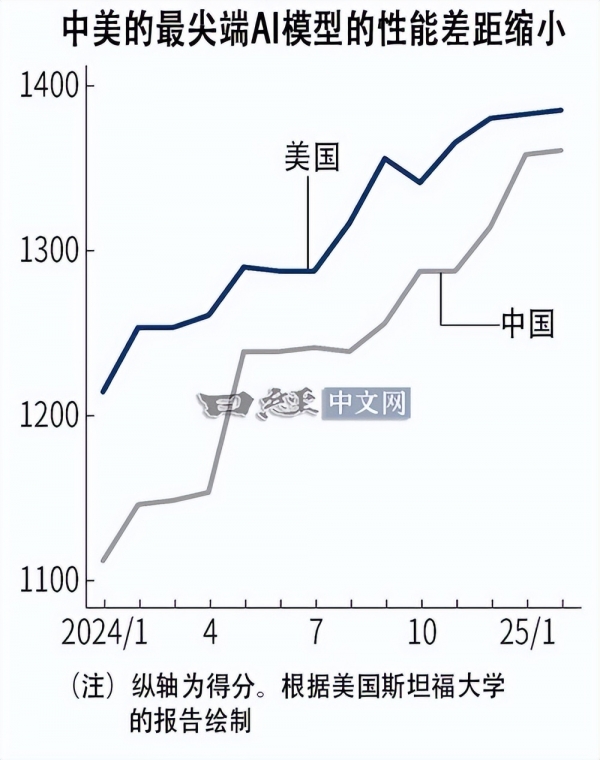

据《日经新闻》报道,过去一年里中国生成式AI的技术水平正在猛追美国,中国国内完成备案的AI模型数量半年增加了四成,与美国企业的性能差距也在缩小。

阿里巴巴集团等企业频繁展示最新技术,在美国试图关闭人才交流大门的背景下,中国则寻求在相关领域获得引领世界的地位,推出一系列开源模型。

斯坦福大学在2025年4月发布了一份AI年度调查报告,当中指出:"中国的模型正逐渐赶上美国模型"。

该研究机构对美国和中国的顶级AI模型的性能进行测试的结果显示,2024年1月两者的分数差距达到9.26%,而到2025年2月这一差距缩小到了1.7%。

对此黄仁勋曾一针见血地指出:"全球大约50%的AI研究人员是中国人,整个生态系统非常活跃,发展速度惊人。"

在尖端半导体领域仍依赖美国产品的现实条件下,中国重点着眼于AI与产业的融合,在实际应用领域崛起非常显著。

另一方面,中国也显示出在全球南方(新兴和发展中国家)等海外推广人工智能模型的意愿。

回顾世界历史,每一轮科技革命都将带来国力与国际格局的大洗牌。

中国错过了第一、第二次科技革命,造成百年积贫积弱的悲惨局面;苏联因在第三次科技革命(信息技术革命)中全面落败,最终走向崩溃。

当前第四次科技革命初露端倪,美国仍然是滚滚浪潮中的优势方,中国紧跟其后,欧洲、日韩、俄罗斯、印度等则有被逐渐甩开的趋势。

由于领跑的中美两国竞争激烈,目前高科技领域已在华盛顿"小院高墙"政策下率先实现脱钩,接下来还会有更多的领域步其后尘。

新加坡通讯及新闻部长杨莉明近日接受采访时表示:如果东西方在科技领域分裂,所引发的混乱局面会持续很多年。

杨莉明以民航业为例,假如生产客机的两家主要企业波音和空客势不两立,在任何一个机场"有我不能有他,有他不能有我",那么新加坡樟宜机场想维持国际航空枢纽的地位,"这个头就大了"。

因为机场要同时维持两个系统,基础建设、服务、后勤都是分开的,会极大增加运营成本。

杨莉明称,随着东西方在科技领域分裂,一部分国家只能硬着头皮扛下来,承担由此带来的成本,另一部分国家则会"受不住、吃不消",不得不选择一边倒。

手机领域,目前东西方已基本完成阵营划分。

中国相对于美国来说算是比较开放的,国内仍有百分之十几的iPhone份额;美国国内已几乎无中国手机厂商用武之地(美国市场前三大份额为苹果、三星和摩托罗拉),当然欧洲还保留有一部分(欧洲市场前三大份额为三星、苹果和小米)。

AI领域,最新的iPhone集成了OpenAI的GPT模型,华为手机则用自己的盘古大模型。

自动驾驶领域,特斯拉有自己的FSD自动驾驶系统,国内车企也有各式各样的自驾模型。

5G领域阵营划分尤其明确,尽管中国率先突破了5G技术,但欧美并未大规模采用,即使落后也要坚持自研--这一点东西方的思维方式倒是很像。

半导体、量子计算、新能源等热门方向早就成为激烈竞争的赛道,随着美国对华封锁高端半导体设备出口,假以时日必然会产生两条发展路线与两套技术标准。

至于军工就更不必多说了,目前六代机、新一代战略轰炸机、航空母舰等大型装备基本只有中美两家在搞,俄、印有一些低端产品,欧洲则陷入分裂而无法整合力量。

犹记得十几年前,曾出现过所谓"G2"的概念,当时主要是指中美合作共赢。

谁料十多年看过去,如今G2的说法再次出现,被重新定义为"未来的世界将出现两套系统":一套在中国在做,一套美国在做,二者平行前进。