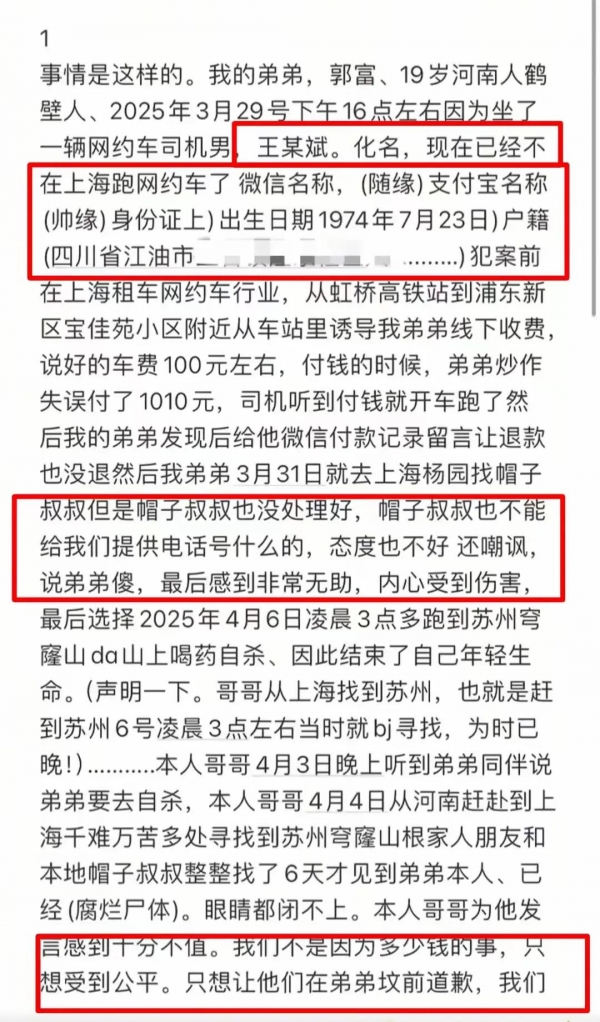

19岁的河南鹤壁小伙小郭喝下整瓶敌敌畏。6天后,家属在山间发现他腐烂的遗体,手里攥着一张皱巴巴的支付记录截图--本该100元的车费,被他误付成1010元。这场因910元引发的悲剧,在社交平台掀起"司机该不该担责"的舆论海啸,网友扒出司机车牌号、驾驶车型甚至籍贯,而律师一句"司机不用担刑事责任",更让舆论场炸成两半。

910元压垮的不仅是钱包

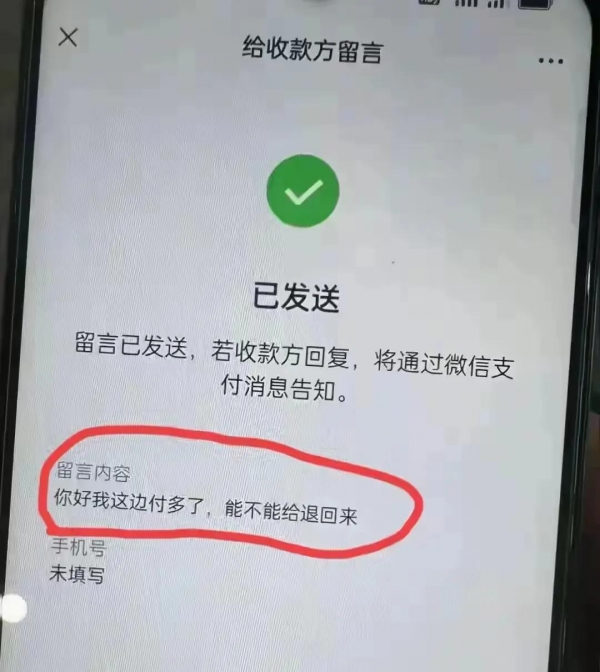

小郭的微信聊天记录显示,3月29日21:17,他通过支付页面留言:"你好我这边付多了,能不能退回来?"这条消息如同石沉大海。

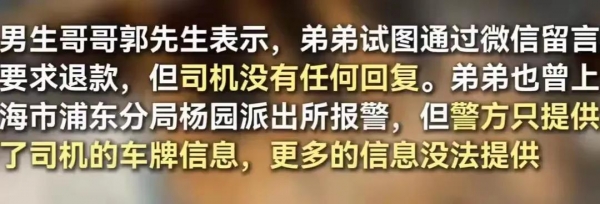

两天后,他在浦东杨园派出所报警,警方仅提供车牌号便终止调查。4月3日晚,他给同学发去模糊语音:"我喝了半瓶敌敌畏。"这条带着哭腔的留言,成了他最后的求救信号。

"这910元是他攒了半年的生活费。"哥哥郭先生翻着弟弟的记账本,泛黄的纸页上密密麻麻记着"早餐3元""地铁4元"。父亲患病卧床,母亲打零工月入2000元,这个五口之家全靠小郭"到大城市闯闯"的执念支撑。当他发现辛苦攒下的钱可能打水漂时,对城市的信任感像被扎破的气球,瞬间泄了气。

不当得利背后的道德崩塌

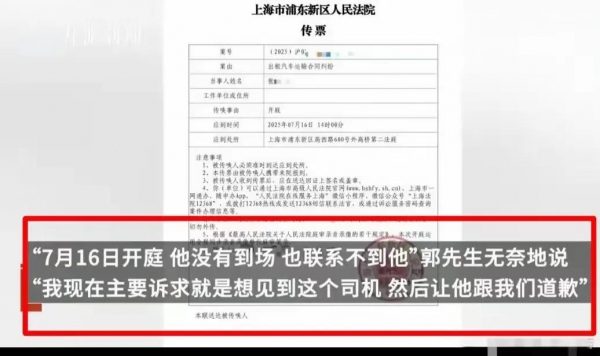

涉事司机王某斌的"操作"堪称教科书级冷漠。从3月29日收到1010元开始,他关闭微信消息提醒,拉黑家属电话,甚至缺席7月16日的庭审。

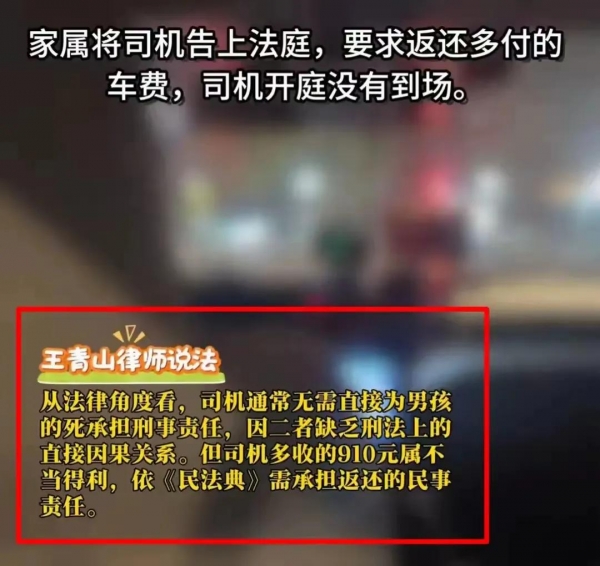

这种"鸵鸟式"应对,在法律层面构成典型的不当得利--根据《民法典》第985条,得利人没有法律根据取得不当利益,受损失人有权请求返还。但当家属举着支付记录、报警回执等证据链起诉时,司机依然选择"硬刚",这种行为早已突破道德底线。

"司机或许觉得'就900块,能拿我怎样'。"法律专家杨保全指出,现实中类似纠纷常因金额小被忽视,但本案特殊之处在于"极端后果"。尽管刑法第270条规定的侵占罪需"数额较大且拒不归还",910元未达立案标准,但司机持续消极应对的态度,已构成对公序良俗的公然挑衅。

法律不背锅,但道德该打分

当家属举着"讨回公道"的横幅站在法院门口时,舆论场出现两种极端声音:一方高呼"司机是杀人凶手",另一方嘲讽"现在的年轻人太脆弱"。法律层面的结论其实清晰--司机无需为自杀担刑责,但必须退还910元。北京中银律师事务所杨保全律师强调:"要证明司机行为与死亡有直接因果关系,难度堪比证明'今天下雨是因为我昨天骂了天'。"

但道德评判不能止步于此。当司机选择对求救信息视而不见时,他实际上成为压垮骆驼的最后一根稻草。网友扒出司机信息虽涉嫌违法,却折射出公众对"冷漠获利者"的集体愤怒。

这种愤怒背后,是整个社会对"善意循环"的渴望--如果司机当时退还910元,如果警方多一句"我们帮你联系",如果支付平台设置大额转账确认,悲剧或许不会发生。

谁该为"小钱"买单?

这起事件暴露出三条致命裂缝:

1. 移动支付安全网:微信支付虽提供留言功能,但对大额转账缺乏二次确认机制。对比支付宝的"转账到账时间"设置,支付平台显然低估了人性之恶。

2. 基层治理缓冲带:警方以"民事纠纷"为由仅提供车牌号,未启动涉民生纠纷联动机制。对比深圳交警的"5分钟响应"制度,基层治理的精细化程度亟待提升。

3. 心理健康预警阀:小郭从求救到自杀仅3天,期间无任何心理干预介入。上海精神卫生中心数据显示,70%的自杀者曾在72小时内释放过求救信号,但社会响应系统常处于"离线状态"。

别让"910元"成为时代的墓志铭

当家属在法庭上哭诉"我们不要赔偿,只要一个道歉"时,这场悲剧早已超越个案范畴。它像一面镜子,照出移动支付时代的信任危机、基层治理的能力短板、心理健康的支持盲区。司机或许不用坐牢,但必须为道德破产付出代价;平台或许不用担责,但必须升级安全机制;我们或许不用忏悔,但必须学会对每个求救信号保持敏感。

这个19岁男孩用生命给出的警示很残酷:在算法和流量主导的时代,别让技术冰冷了人心,别让制度遗漏了温度,更别让"就900块"成为漠视生命的借口。毕竟,谁也不知道下一个"手滑"的,会不会是自己。