2025年3月31日,一则法院公告引发全网关注。演员杨幂因网络侵权责任纠纷案胜诉后,因被告刘某未履行判决义务,正式向法院申请强制执行。这一举动不仅体现了明星对名誉权的重视,更向公众传递了"网络非法外之地"的明确信号。

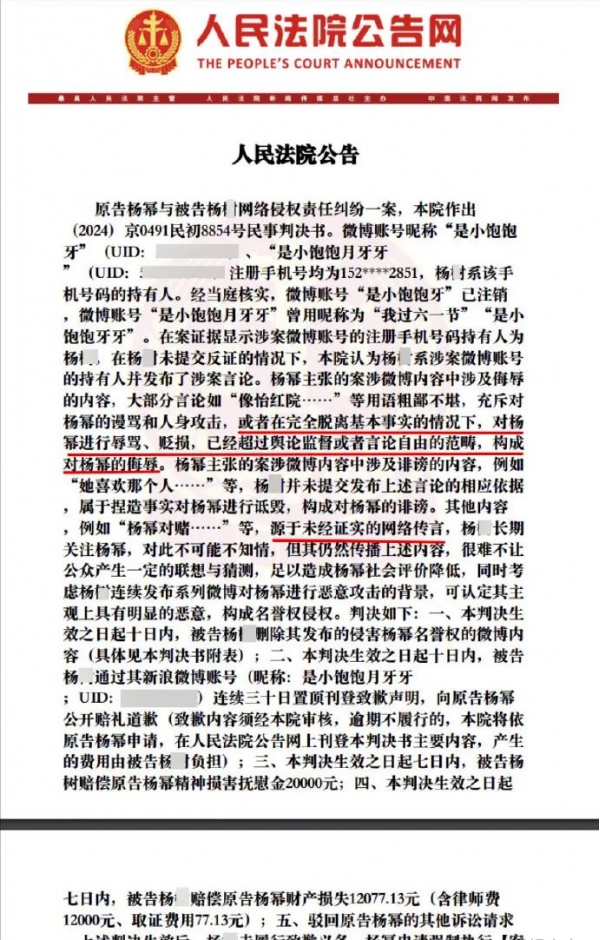

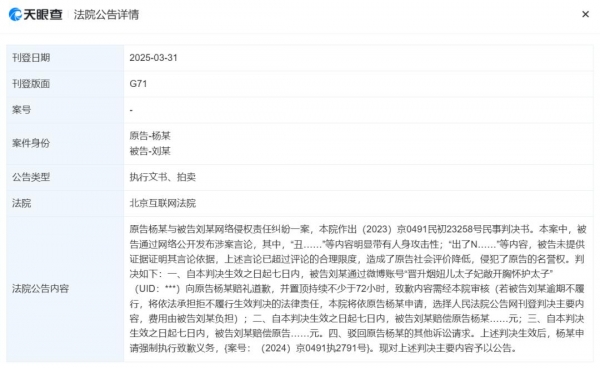

据法院公告披露,被告刘某曾通过社交平台发布多条针对杨幂的言论,包括"丑……"等带有明显人身攻击的内容,以及"出了N……"等未经证实的指责性表述。法院认定,刘某的言论超出合理评论范畴,导致杨幂社会评价降低,构成名誉权侵权。

判决要求刘某通过涉案账号公开致歉并赔偿损失。然而,刘某未在法定期限内履行义务,杨幂遂向法院申请强制执行。若刘某继续拒不执行,法院将依规在人民法院公告网刊登判决内容,进一步扩大其失信行为的曝光面。

近年来,杨幂多次通过法律途径维护自身权益。此前,泉州某贸易公司因擅自使用其肖像售卖商品被判赔偿并公开道歉,但该公司亦未履行义务,最终被强制执行。类似案例还包括2024年"黑粉"陈某某因侮辱性言论被判赔偿并公开致歉。

这些案件表明,明星维权已从"被动应对"转向"主动出击"。法律不仅成为保护个人名誉的武器,更通过强制执行机制,确保判决结果落到实处,避免"一纸空文"的尴尬。事件曝光后,社交平台掀起热议。有网友表示:"支持杨幂维权!网络不是法外之地,每个人都该为自己的言论负责。"

也有观点指出:"明星维权成本高,普通人遇到类似问题怎么办?"法律专家分析,此类案件的意义远超个案。一方面,强制执行措施能震慑潜在侵权者;另一方面,通过公开判决内容,可提升公众对网络言论边界的认知,推动构建更健康的网络环境。

杨幂申请强制执行的案例,不仅是明星个人维权的胜利,更是法治社会对网络暴力的有力回应。从"忍气吞声"到"依法亮剑",公众人物的选择折射出社会对名誉权、肖像权等人格权益的日益重视。

正如网友所言:"维权不是特权,而是每个人的权利。"在信息爆炸的时代,唯有尊重法律底线,方能实现真正的言论自由。