昆明这座城市,原本只是中国西南的一颗安静明珠,但如今的它,却成了外国人眼中的"宝地"。

这座原本以温和气候和美丽风景闻名的小城,正在悄悄发生着让人咋舌的变化--外国人在这里扎根,越来越多的外籍人士选择在昆明安家立业。

这是偶然还是必然?是昆明的"国际化"走向辉煌,还是被外来人口吞噬掉了属于自己的独特性?

拿着米线碗的法国小伙,逛着街的澳大利亚老夫妻,他们的生活方式似乎在告诉你:这不是旅游者,也不是暂时的驻足,而是一群彻底"融入"的外国人。

2025年,昆明的外籍常住人口突破30万,而其中超过10万人是选择长期居住的"真正"居民。

再看看昆明近几年的变化,你会发现,原本只是小规模的文化交流,早已转变为一场"外来文化"与"本土文化"的对决。

最先来昆明的,是那些来自东南亚的邻国人士。

他们的到来,并没有引起过多关注,却早已成为这座城市的重要组成部分。

他们开店、做生意、娶妻生子,已经彻底融入了这个"安逸的城市"。

紧随其后的是欧美人,他们选择昆明的理由无非是那宜人的气候和舒适的生活环境。

昆明这一块大地成了他们养老、享乐的天堂,这里没有北上广的繁忙与拥堵,取而代之的是清新的空气和温暖的阳光。

更具冲击力的是,第二批外来者,来自日韩和非洲的年轻人。

以往我们认为他们会选择大城市,但他们却选择了这个小城安家。

他们中有教师、企业员工、志愿者,甚至还有许多已经开始创业,开咖啡馆、做旅游摄影、卖米线。

这些人有自己的事业,有着扎实的经济基础,他们正在改写这座城市的面貌。

然而,昆明的城市生活并不是单纯的融入。

南亚风情第壹城,你随时能听到各种语言交织的声音,市场摊位上挤满了来自世界各地的小吃摊。

随着这些外国人越来越多,昆明的文化开始面临着真正的挑战。

传统的"昆明味"似乎在慢慢被外来文化所冲击,米线摊的老板不再只是会讲昆明话,而是能够流利地用几种语言和顾客交流。

外国人的节日,外国人的活动,仿佛把昆明的传统文化也带入了他们的生活中。

泼水节、火把节、元宵节,外国人比本地居民还要投入,甚至学习方言和民族乐器,融入当地的文化。

这个现象令人矛盾,外国人能够如此投身本地节庆,甚至自发地学习民族文化,可是,这种"适应"到底意味着什么?

昆明的国际学校如雨后春笋般冒出来,越来越多的外籍儿童进入学校,然而本地学生的入学名额却在逐年减少。

另一方面,他们带来的"资源争夺战"又让本土人陷入焦虑。

最让人"惊心动魄"的,是外籍人士对房地产市场的冲击。

昆明的房价对外国人来说,简直是"白菜价"。

许多欧洲老人和家庭纷纷购置房产,计划在这里安度晚年。

这一现象背后,隐藏着巨大的经济利益和房地产市场的变动。

如果、昆明的外籍人口继续增加,房价和租金也许会迎来更大的变化,甚至让本地居民不得不"望房兴叹"。

虽然政府为外籍人士提供了种种便利,但这背后隐藏着的"资源竞争"却无法忽视。

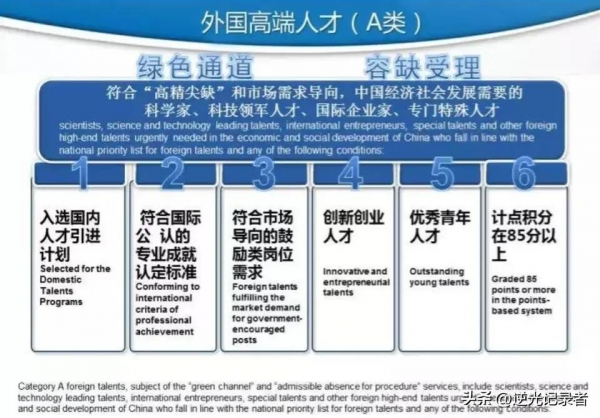

昆明为了吸引外籍人才,设立了许多优惠政策,绿色通道、住房补贴、医疗报销……这些好处的背后,是是否忽视了本地人的基本权益?

外国人到底是昆明的"新血液",还是"外来的威胁"?

站在这样的十字路口,昆明究竟会如何平衡这两者之间的关系?

是继续迎接外来者,成为国际化大都市的一部分,还是将自己独特的"昆明味"保留下来,不让城市的文化被外来的风潮所吞噬?

外籍人士的涌入,让昆明发生了翻天覆地的变化,但这种变化对于本土居民来说,是否真的意味着好事?

昆明在国际化的道路上,是否已经走得太远,远离了曾经的纯粹与传统?