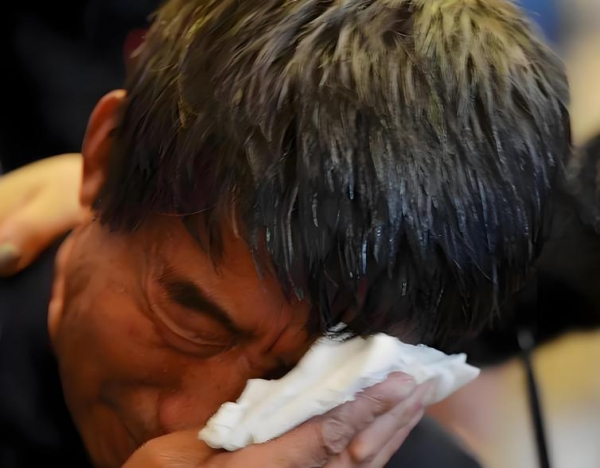

傍晚时分,老刘家里挤满了亲人。老人已卧床多日,呼吸时断时续,家属们围坐在床边,互不言语,空气凝滞。突然,原本半昏迷的老刘缓缓睁开了眼睛,不仅神态清醒,竟还问起想要吃儿时最爱的老菜干炖肉,话语清晰,脸上甚至露出了久违的微笑。就在大家感到欣慰,以为老人病情好转的时候,他的眼角悄然滑下一行泪。那一刻,所有人都愣住了,是悲伤的不舍,还是生命最后的奇迹?第二天凌晨,老刘安详离世,再也没有睁开双眼。

很多人经历过类似的场景:临终之际,亲人在沉静中流下眼泪,或突然精神焕发,和家人交谈、回忆、道别。关于"人为什么会在死前流泪"、"精神突然变好是不是所谓的'回光返照'",网络上众说纷纭,有人说那是对亲人的留恋,也有人觉得是一种灵魂告别。但这些现象,其实背后早已有医学依据。今天我们就来聊聊人生命最后阶段的那些真实瞬间,科学与人性的共同悲欢。

"死亡前的眼泪"--其实是生理反应

很多人认为,人临终落泪,是"不舍人世""灵魂告别"。但医学研究显示,人在临终状态下,绝大多数眼泪的生成,是生理机制所致。正常情况下,眼表会不断分泌泪液,具有润滑、清洗、防护的功能。即便平时没有哭泣,眼球表面也有泪液保护。

当一个人进入弥留期时,全身系统逐步衰竭,自主神经功能失调,眨眼频率骤减。同时,瞳孔扩大,眼睑肌力下降,眼睛因重力与水分分布等因素会自然流出泪液,这被称为"反应性泪溢"。很多医学观察记录显示,被流下的"眼泪",往往是身体进入循环衰竭、神经系统逐步瓦解的信号,而非完全因心理情绪导致。

当然,部分患者在清醒时确实会情感激荡,比如看到亲人、听到熟悉的声音,会有心理共鸣诱发泪腺,因此在生命即将终止的短暂"意识窗口期"流泪,也是情感与生理的双重叠加。但绝大多数临终泪水,其实是机体自发的无意识反应。

"精神突然变好"--回光返照的科学解释

让家属常常错以为"起死回生"的,还有所谓"回光返照"现象:绝症患者在弥留前夕,突然精神亢奋,用清晰语言与家人道别,甚至表达复杂情感或急迫愿望。难道濒死之人真的能"神奇回转"?

根据2020年哈佛等权威机构发布的脑死亡国际共识,人的死亡过程,大多分为呼吸、循环、神经功能逐步丧失。在最后几小时到十几小时内,大脑和器官会经历短暂的"能量回流"阶段。这时,机体细胞内高度储能分子--三磷酸腺苷(ATP),会在肾上腺素、去甲肾上腺素激增的刺激下,瞬间大量释放,让濒危患者短时间内拥有"反常规"的精神好转、意识回光,这本质是生命力的最后盛放。

医学统计发现,约40%临终患者会出现不同程度的"暂时清醒",但此后会迅速进入深度衰竭,并不可逆。回光返照,实际上是机体在垂死边缘的最后突发反应,而非真正康复信号。

真正理解"回光返照",可以让我们不再轻易陷入误判,能够给予亲人更有力的陪伴与关照,而非盲目乐观后痛苦加深。

"人死前还会有意识吗?"--科学与温情的边界

现代研究中,一个极受关注的话题是:人死后,大脑是否还有意识?美国多所神经科学中心通过监控心跳骤停患者的脑电活动发现,心脏完全停博后,神经元并非立刻全部静默,而是会持续有微弱活动2-5分钟。有资深医生回忆,甚至有患者在抢救苏醒后,清晰描述"死亡瞬间"的听觉与视觉,这些经历被称为濒死体验(Near Death Experience, NDE)。

2019年一项针对2300多例心跳骤停患者随访的数据显示:有接近46%的人在"死亡请求"之间,曾短暂拥有过'意识觉醒',如听到医护人员说话,看见房间场景等幻觉现象。这说明,心跳停止并不意味着大脑立即终止活动,"死亡"的边界比我们想象的要模糊,也更值得尊重。

不过,医学界目前公认"脑死亡"才是判断人的最终死亡标准。脑死亡是指全脑、尤其是脑干的不可逆性功能丧失。临床诊断时,还需要排除诸如药物中毒、代谢紊乱等假阳性干扰。即便如此,关于"意识最终何时消失",科学界、哲学界依然在争论,未来还需更多探索。

陪伴临终,超越生命的温暖建议

临终关怀医学给出的建议是生命最后时刻,家人的陪伴和温情远比任何药物更有效。不论是沉默的眼泪,还是看似"奇迹"的精神转好,都是身体走向休止符的最后表达。陪在亲人身边,握着他的手,多说温暖的话语,完成人生最后的告别。这不仅能缓解患者的焦虑,对家属来说,也是一种善终的宽慰。

面对死亡,我们不必只剩恐惧和遗憾。更加积极的态度是--守护与尊重生命的每一刻,用理解和科学照见人性的脆弱与坚强。当你明白"眼泪"和"回光返照"不过是生理与情感的常见现象,也许就能释然面对终点,把善别留在彼此记忆最柔软处。