引言

屯田是中国古代政府采用行政命令的方式,直接组织劳动者进行农业生产的特殊生产形式,与传统的自耕农经济形式相比,屯田基本上是有计划、有组织的行为,具有集中生产的特点。

由此看来,在战争时期,屯田不失为一种寓兵于农,加强军事物资供应能力的政治举措!

东汉末年,军阀连年混战,人口减少严重,田地荒芜,粮食奇缺。在这样严峻的形势下,统治者面临的首要问题不是如何打败敌人,而是要解决人民的生存问题,稳定好社会秩序。为了维持生存以及扩充经济军事实力,各地军阀诸侯纷纷采取屯田制度以提升粮食生产。

魏蜀吴屯田的原因

历史的成功经验以及现实的逼迫,迫使曹操抓紧时间推行屯田制。建安元年,曹操迎汉献帝到许昌后,颁布了《置屯田令》。此后,屯田作为发展农业的基本制度确立下来。

曹魏继承了汉代屯田的传统,而孙吴所处的江东却仍然处于农业经济尚未开发的状态。北人南迁,给南方带去了先进的生产技术以及生产工具,孙吴政权也开始借此屯田。

《三国志》卷五十八《陆逊传》云: "孙权为将军,逊年二十一,始仕幕府,历东西曹令史,出为海昌屯田都尉,并领县事。"

蜀汉政权屯田最晚,是由于其特殊的经济形式。蜀汉未经战乱,流民较少,土地大多数集中在地主的手中,使其难以进行有效的屯田模式。况且蜀汉政权的财政收入来源广泛,首先是盐铁之利,收入甚多,再则蜀锦畅销,利入颇丰,所以在前期的发展中没有屯田的必要。

魏蜀吴屯田的类型及地理位置

纵观中国历代屯田史,屯田基本分为民屯以及军屯,明清时期有小范围的商屯。军屯是为了支持军事斗争而产生的,同时军屯兵农结合的优点也有利于提高生产效率。魏蜀吴三国屯田的位置多选择在边防区,既方便作战,有利于巩固统治。民屯一般在土地荒芜或者废弃的农业生产区,这样有利于安定流民,稳定社会秩序。

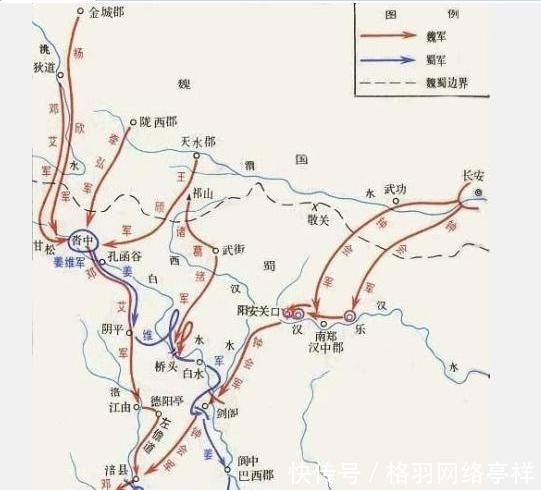

魏国民屯的范围大概以许都、洛阳为中心,集中在河南省的中部以北、河北省北部陕西省东部以及山西省的南部,这些地方土地肥沃,灌溉方便,十分有利于耕种。军屯大概在与孙吴接壤的两淮地区、与蜀汉相连的陕西省西部,在这些地方开展军屯方便及时的供应前线的军需粮草。

魏蜀吴屯田的组织形式

蜀汉的军屯并无明确的管理机构,军屯时间很短,地域较小。军屯的管理者似乎是临时设立的,并无明确的职位,史料上仅仅显示杨敏担任过督农官,负责供应军粮,而张裔担任司金中郎将,负责打造供应农具和兵器。

魏蜀吴屯田的成果

曹魏的屯田在战前经济发达,农业基础好的平原,因此经济恢复较快,效果最显著,从历史文献中便可看出。

《三国志》卷十六 《任峻传》云: "是时岁饥旱,军食不足,羽林监颍川枣祗建置屯田,太祖以峻为典农中郎将,募百姓屯田于许下,得谷百万斛,郡国列置田官,数年中所在积粟,仓廪皆满。

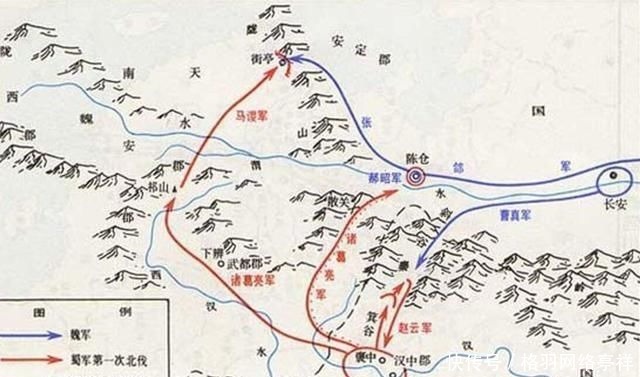

由于粮草的掣肘,诸葛亮在与曹魏交战的时候,司马懿推算:"亮每以粮少为恨,归必积谷,以吾料之,非三稔不能动。"准确的洞悉了诸葛亮的战略意图,使得诸葛亮的蜀军陷于被动的局面。

通过魏蜀吴屯田的对比,我们可以看出曹魏政权屯田卓有成效的原因

曹魏位于中原之地,虽久经战乱但经济基础尚存,气候适宜、灌溉方便,虽然人口减少,但只要以恰当之举措将人口组织起来,经济定会恢复起来,而屯田就是早期回复生产的不二法门。总之,曹魏本身在屯田方面就有地理人口等优势,并且曹魏统治集团重视屯田的重要意义,因此三国鼎立的过程中,魏国才始终是最强的,纷繁乱世中,最后具有优势的不是"兴复汉室"的蜀汉,而是懂得"广积粮"的曹魏。

但是后世对于屯田这一经济模式的作用,不应过分的夸大

此外,官府为了应对战时经济的庞大消耗,对于屯田劳动者的剥削相当严重,将他们一般以上的收成充公,使得其生活相当悲惨。屯田兵民们不仅需要缴纳赋税,还要负担各种劳役,随着时间的推移赋税不断加重,农民逃亡,屯田制度到最后越来越来维持。

观点

此外,就封建社会的经济情况来看,自耕农的发展壮大才是稳定统治的最主要方式,屯田只能是暂时手段,随着人身依附关系的减弱,屯田劳动者的的个人自由却比不上普通农民,因此生产积极性必然受到影响,反而会不利于经济的发展,最终导致屯田制度逐渐的消亡。